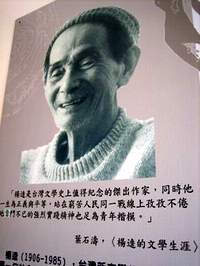

粗略了解台灣文學史的人對「楊逵」應該不陌生。楊逵,在日治時期曾用日文寫文藝作品,卻沒有體制下的妥協;相反的,還為台灣的新文學運動主持《文藝春秋》月刊,雖因此而數度入獄,卻也未能軟化他反對帝國主義的鬥志。透過楊逵文學紀念館的文物與資料展示發現,文學創作之於楊逵爭取權益的一種形式,而他在晚年自陳是「人道的社會主義者」、自喻是「壓不扁的玫瑰」的精神,也因文學紀念館的開放有了更多被詮釋的機會。

楊逵(1906~1985)出生於台南縣新化鎮,1961年移居台中東海花園,是台灣新文學的重要作家,也是一位社會革命家與實踐家。他擅以劇本、小說、詩歌、散文等文類描繪平民百姓的生活,並且辦雜誌、參與社會運動,將自己的左翼意識灌注到作品與行動中,甚至還因敢言多次入獄,而無所畏懼。他留給後世的除了有《送報伕》、《鵝媽媽出嫁》與《壓不扁的玫瑰花》等作品,還有他追求真理、改造社會勇氣以及樂觀的精神。

註定歸根新化鎮

探究「楊逵文學紀念館」的誕生,不得不驚嘆真是天時、地利與人和,配合到剛剛好的呈現。2001年,台南縣新化鎮蘆葦啟智中心創辦人、地方文史工作者康文榮參加台北縣淡水鎮文化之旅,不僅深受馬偕博士將發展台灣醫療、教育為終生志業而感動,更進一步思考自己能為生養的土地做些什麼?

探究「楊逵文學紀念館」的誕生,不得不驚嘆真是天時、地利與人和,配合到剛剛好的呈現。2001年,台南縣新化鎮蘆葦啟智中心創辦人、地方文史工作者康文榮參加台北縣淡水鎮文化之旅,不僅深受馬偕博士將發展台灣醫療、教育為終生志業而感動,更進一步思考自己能為生養的土地做些什麼?

當康文榮正準備廣泛收集足以代表台南新化的人物時,恰巧楊逵的後代正捐出文物、手稿給國家台灣文學館。從報上讀到相關消息的他感到很興奮,「原來台灣作家楊逵是新化人啊!」接下來,他便計畫讓尊重生命的議題導入社會關懷,也就是以人道的社會主義學者─楊逵為對象,再將弱勢的孩子帶至社區服務。

讓弱勢孩子為社區文化服務的想法剛成型時,康文榮自己必須先廣泛地收集與楊逵相關的資料並著手帶動整個計畫。「愈研究楊逵就愈感興趣,」起初他靠自己的力量在新化老街承接一棟建築物,名為「楊逵園」愛心商店,一方面展售身心障礙者縫紉品,一方面展售楊逵及臺灣文學作家的作品,而二樓則規劃為楊逵影像展。

巧的是,新化老街上「楊逵園」的房東李朝泉,就是楊逵就讀新化國小6年級時的同班同學。康文榮感到不可置信還強調:「而且還是坐同一張桌子的同班同學哩!」除定點的楊逵影像展外,同時也為新化鎮松年大學創辦人的他,還辦理一系列的活動,包括:「台灣心,玫瑰情」楊逵文學營、鼓勵松年大學學員以戲劇呈現的方式演出楊逵的文學作品……。

值得一提的是,當前國家台灣文學館館長林瑞明受邀到「楊逵園」以自身著作《楊逵畫像》辦理座談會時,聽到康文榮談起設立過程的諸多巧合,不禁感概:「種種巧合是註定楊逵終究要回到新化。」因為就連松年大學演出楊逵文學作品的學員,都還碰巧是楊逵當年家中童養媳的女兒與女婿呢!

康文榮一連串的努力也因而引起鎮公所與縣政府的注意,在經公所提撥舊地政事務所後,位於新化鎮中正路的「楊逵文學紀念館」便開始籌設。不過,籌設過程因經費問題難以順利進展,最後終於在爭取到文建會經費後,於2005年正式落成啟用。

在清楚「楊逵文學紀念館」啟用過程中的因緣巧合後,最後究竟以何姿態、以何面貌呈現?實在扣人心弦。

楊逵文學巡禮

「楊逵文學紀念館」的建物以棕色為基調,散發出如同他致力於社會關懷的溫暖,而館名7個大字則由同時期的台灣作家鍾肇政所題。原本以為從文學館內能被楊逵思想與情感所觸發的期望,卻因今年6月,楊逵之子楊建將父親於37年前親手植栽的鐵樹,移植至文學館兩旁而提早發生。

「楊逵文學紀念館」的建物以棕色為基調,散發出如同他致力於社會關懷的溫暖,而館名7個大字則由同時期的台灣作家鍾肇政所題。原本以為從文學館內能被楊逵思想與情感所觸發的期望,卻因今年6月,楊逵之子楊建將父親於37年前親手植栽的鐵樹,移植至文學館兩旁而提早發生。

1970年楊逵親手植栽鐵樹於台中東海花園─父親楊鼻、母親蘇足和妻子葉陶墳前。楊健表示:「歷年來雖數次遭受火燒山的蒸烤,卻仍然彌堅存活至今,其生命力猶似楊逵先生《春光關不住》(後改名為壓不扁的玫瑰花)的大無畏精神。」

楊建回憶,當年楊逵在東海花園共栽種了3棵鐵樹,為象徵他歸根新化則特別於今年將其中一對移植至台南縣新化鎮「楊逵文學紀念館」,而另外一株移植至母校新化國小校園裡。藉此將視野從文學館拉高到新化鎮會察覺,除了館內與楊逵相關的文物與資料外,他的母校新化國小有「楊逵文學走廊」、第一份工作的地點新化高工(前身為大目降糖業試驗所)有「楊逵文學路」,可見他透過文學關懷社會的精神遍佈新化鎮許多地點,貼近並漫步其間,應當是趟豐富的文學巡禮。

楊逵心影、身影 逐漸清晰

而最足以展現楊逵歸根新化的「楊逵文學紀念館」更是不容錯過。一樓的展場規劃為「人間楊逵」,從楊逵的生命歷程出發,以出生大目降(新化鎮舊地名)、楊逵的家庭生活、春光關不住及知交好友來作客四個子題,分別呈現童年求學、家庭生活、政治受難與文壇交誼等不同的生命面向。

二樓則先從他堅持以寫作位歷史發聲的《台灣匪誌》開始,分別展示其普羅文學的觀點、重要小說創作、戲劇謠諺語翻譯著作,歸納為「楊逵的文學實踐」。另一部份則說明楊逵因1915年吧哖事件發生時,親眼從門縫偷偷看見日軍屠殺台灣人的可惡印象,因而引發他對日本帝國主義的強烈抵抗。無論是東渡日本接受馬克思主義的洗禮、回台參與文化協會、農民組合,或是創辦雜誌、開闢農園都表現出他生命歷程的實現與「楊逵一生的社會參與」。

其中,就展示在入口處的楊逵文物展,則常讓人駐足許久而不忍離去。仔細端詳在展示櫃裡的低矮木桌,有一點斑駁、有一點凹凸不平,歷經時間沖刷的老舊家具總令人想玩味再三,數度將視線上抬下移,就是有一處特別凹陷。「那是楊逵以手肘靠木桌、托著腮幫子沉思的痕跡。」康文榮及時化解參觀者的疑問,儘管與楊逵素昧平生,卻因想像他坐在桌前的模樣,而讓這位已故的台灣作家形像更立體了。

然而,楊逵沉思的影像不因腳步的積累而逐漸模糊,反而促成目光不斷在展場內的文字與圖片中,搜尋與小木桌有關的痕跡。是想像也好、真實發生過也罷,楊逵與伴隨多年的小木桌竟在眼前上演起曾有過的場景,一張記載著「楊逵與孫女楊翠,東海花園,1977年。」應是小木桌形象較為清楚的一張照片。

在一盞桌燈下,楊翠認真地盯著桌上的文字,而一旁的楊逵仍舊習慣性地托著腮幫子。當年的小女孩,現今已是靜宜大學台灣文學系副教授的楊翠說道:「跟阿公一起在小書桌前的時間很多,因為常常要幫阿公檢查漢字的用法有沒有錯。」日治時期用日文寫作的楊逵,在抗戰勝利後便立志不用日文寫作,開始學習漢文。雖然經過短短2年,他已能寫出非常鋒利的魯迅式雜文,不過,還是時常請楊翠幫他順文章。

留言簿複印

還有一本30年前經常有民歌手、文化界人士造訪東海花園的留言簿「臭皮匠─烏白畫、烏白寫」也很有趣。目前楊逵生前約30%的文物展示在文學館內,其餘部分收藏在國家台灣文學館,當康文榮覺得留言簿光放在展示櫃內,無法讓參觀民眾翻閱並藉此親近楊逵的生活與思想,疏為可惜,「和館方商量後,以推出複本的方式供民眾感受其平時的交遊。」

因展示櫃是封閉的,留言簿無法提供翻閱,過去的參觀者僅能看封面,少了趣味性,他和館方商量後,最近推出複製本,將開放供民眾翻閱。

這本極具溫度的留言簿,有台灣作家鍾肇政、民歌手鄧志鴻、鄧志浩兄弟、現任高雄市政府文化局長路寒袖、已故作家洪醒夫、美學家蔣勳、曾任國家台灣文學館館長林瑞明等人。近來,正進行「戰後台灣文學發展史講談會」的主講人、台灣國寶級作家鍾肇政提及此印象仍相當深刻,他以日文寫下「第三次拜訪,希望你抱著希望,永遠、永遠……。」

正如楊逵在著作《壓不扁的玫瑰花》中提到:「沉重的水泥塊終究關不住春光,重壓下的玫瑰總能找到小小細縫抽出它的枝條、還長著這麼大一個花苞,」他雖已逝,不過,楊逵留下的堅毅與社會關懷精神,也因楊逵文學紀念館而愈發清晰。