《文訊》雜誌社長兼總編輯封德屏,進入《文訊》一待就是20多個年頭,如今,以文學紀錄者與評論者的角色踽踽獨行,也以此為終生志業。每當思緒混沌的時候,翻翻文藝資料中心裡的書籍,往往可以獲得一些靈感與想法。

「我倒下了,又爬起來,我不斷地倒下,也不停地重新爬起來……饑餓、苦渴、寒冷和衰弱在侵襲我……我虔誠地仰望著高峰頂上的那一點點微弱的曦光。」封德屏一字一句背下作家馮馮的作品《微曦》扉頁的一段文字,那是她生平的第一本書,那一年,她才12歲。當班上同學,對書中神祕難解的字跡感到困惑時,封德屏早已被神奇的文字力量所吸引, 在沒有生命的紙張上,感受到文字靈魂與魅力。

「我倒下了,又爬起來,我不斷地倒下,也不停地重新爬起來……饑餓、苦渴、寒冷和衰弱在侵襲我……我虔誠地仰望著高峰頂上的那一點點微弱的曦光。」封德屏一字一句背下作家馮馮的作品《微曦》扉頁的一段文字,那是她生平的第一本書,那一年,她才12歲。當班上同學,對書中神祕難解的字跡感到困惑時,封德屏早已被神奇的文字力量所吸引, 在沒有生命的紙張上,感受到文字靈魂與魅力。

後來,這股神秘的魔力讓她一頭栽進文學出版事業,進入《文訊》雜誌社後,一待就是20多個年頭,如今,以文學紀錄者與評論者的角色踽踽獨行,也以此為終生志業。也因長年對於文學發展的付出與奉獻,今年更獲得金鼎獎出版類特別貢獻獎的肯定,可謂實至名歸。

書庫孕育無數雜誌內容

近年來,由於企劃與編輯事務加重,封德屏閱讀、題材發想創作轉移到辦公室,每當思緒混沌的時候,翻翻文藝資料中心裡的書籍,往往可以獲得一些靈感與想法。她表示,「不少專題題材的發想,都是在這間書庫發生的呢!」

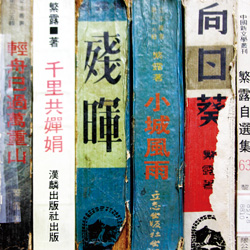

來到《文訊》雜誌社及附設文藝資料研究及服務中心,裡頭收藏豐富的華文文學書籍和資料,堪稱臺灣文學資料研究中心也不為過。封德屏表示,只要有作家到訪《文訊》一定會到這裡翻翻書,有時候作家還會訝異地發現,自己年代已久或在市面上早已絕跡的作品,竟然在這裡發現,像是挖到寶一樣開心。

來到《文訊》雜誌社及附設文藝資料研究及服務中心,裡頭收藏豐富的華文文學書籍和資料,堪稱臺灣文學資料研究中心也不為過。封德屏表示,只要有作家到訪《文訊》一定會到這裡翻翻書,有時候作家還會訝異地發現,自己年代已久或在市面上早已絕跡的作品,竟然在這裡發現,像是挖到寶一樣開心。

《文訊》自1983年成立以來,即以服務作家作為使命,提供文壇藝文訊息、深入探討文化現象、報導作家活動、評論作品,以及系統性的文學史料。雜誌每期都以專題企劃的形式,從縱軸仔細記錄臺灣當代文學歷史,橫軸將文學個個面向展現出來,譬如報導文學、報紙副刊、臺灣現代詩,以及臺灣文學各個面向的探討。

製作專題的過程中,必須大量閱讀相關史料、購買書籍、影印期刊資料;此外《文訊》鉅細靡遺的新書專欄,每個月要花大量的時間及精神去購買蒐集新書,長期累積下來,也就成為文訊珍貴的館藏。「我們是300多期,28年持續在做這件事,因此對台灣的作家作品會有比較深刻的印象及接觸。」封德屏謙虛又自信的說著。

目前書庫藏有近30年臺灣文學作品5萬多冊, 收藏作家手稿約3千筆、作家照片2萬餘張,以及近十幾年的剪報,1萬多本。透過資料的累積,也藉此作為製作編纂文學工具書的基礎,像是《台灣文學年鑑》、《中華民國作家作品目錄》、《台灣現當代作家評論資料彙編》等,這些都需要花費極大心力,在書庫裡翻閱一篇篇文章,去圖書館一筆一筆找資料,每個研究編纂專案,都是一項浩大的工程。

純文學雜誌編務 美麗的負荷

從小封德屏與文學結下不解之緣,大概是在她12歲的年紀,讀的第一套自傳性文學正是作家馮馮的作品。封德屏回憶起這段往事提到,「有一天,大姐夫到家中拜訪,照理說應當會送上一些糕點或禮品,但他不是,買一套向磚頭一樣硬的書冊,左鄰右舍都在看他手上提什麼,提的就是作家馮馮的書籍。」

1套共4本,每本書字數上達20萬字,在求知若渴的環境中,封德屏貪婪地閱讀,深刻地記下一字一句,自此之後與文學建立深厚的關係,直到現在平時的買書購書都一定與文學類有關,不論是文學批評、文學史、歷史等,都讓封德屏愛不釋手。

因喜愛文學的關係,在因緣際會之下踏進《文訊》,這本純文學雜誌,深深吸引了封德屏。從1 9 8 4 年到現在, 如今已邁入第2 7 個年頭,封德屏有感而發地表示,「文學加上我喜愛的編輯工作,使我找到安身立命的所在。」

除了編輯事務之外,封德屏仍不忘創作,著有散文集《美麗的負荷》,包括大學時代純文學創作,以及與工作有關的人物專訪內容。她堅定地表示,「像我這樣的編輯,年輕的時候懷抱作家的夢,當從事編輯工作裡頭卻發現,越來越少時間創作,但起碼閱讀是不會停的。」

建議年輕人選好書看好書

為了回饋母校,將豐富的經驗傳授給學弟妹,封德屏在淡江大學中文系四年級開設「文藝編輯學」,從企劃、約稿、人物專訪、攝影、資料整理和版面排版等,逐一教導,最後要求學生完成一本雜誌才能算是過關,主要希望在就業的前一年,幫助學生提前做準備。

為了回饋母校,將豐富的經驗傳授給學弟妹,封德屏在淡江大學中文系四年級開設「文藝編輯學」,從企劃、約稿、人物專訪、攝影、資料整理和版面排版等,逐一教導,最後要求學生完成一本雜誌才能算是過關,主要希望在就業的前一年,幫助學生提前做準備。

在教書之餘,封德屏也發現現在大學生的閱讀狀況不佳,這代年輕人只有少部分人會看實體書,很多時間都沉浸在網路的世界。她表示,網路世界並非全然不好,因為充斥很多資訊,但是很多是垃圾訊息,可能花5小時閱讀,讀了3、4個小時都是沒有用的資訊。現在發表文章相當容易,只要是寫出文章、上網發表,就可以成為作家或書寫者,相較於以前出版比較艱難,透過一定的篩選機制,可以選出經典好書。

面對資訊爆炸的時代,封德屏建議,年輕人可以閱讀有品牌出版社的作品,透過出版機制選好書、看好書,例如九歌每年小說、散文、詩選選集、《中國時報》「開卷十大好書獎」、《文訊》每個月的書評介紹等,站在比較高的視野統整出版,透過出版機制,可以讓讀者直接閱讀到出版及創作的精華。在浩瀚作品中篩選,當然一定會有遺珠之憾,但是透過專業的出版機制,選出的作品都不乏是好作品,值得細細品嘗。

傳承文學 獲金鼎獎特別貢獻獎

長期以來,《文訊》的運作比較不受商業機制牽絆,即使一開始附屬在國民黨之下,但報導內容都力求中立原則,不會帶有任何政黨色彩。也因此,在 2003年雜誌一度面臨解散命運,後來靠著封德屏四處奔走,在各界關心幫助下,成立「臺灣文學發展基金會」,與同仁熬過了那段艱難時光。封德屏表示,「各界的支持與鼓勵比什麼都重要,是我們生存下去最大的動力。」

2011年第35屆金鼎獎特別貢獻獎頒給封德屏,對於多年深耕臺灣文學的努力,給予極大肯定。封德屏對此謙虛地表示,《文訊》扮演文壇氣象台的角色, 反應、記錄文學界的發展狀況, 沒有想到會獲得這個獎項。她進一步地說,「在商業資訊為主的社會,文學有更大的使命,那個使命就是傳承一些文學的美感及永恆的價值,很多金錢的東西都是稍縱即逝,而文學代代相傳,縱使有些作家過世了,作品還是可以繼續留傳下去。」她的這番話為文學價值下了很好的註解。

如今, 再次回想那書架上井然有序的書籍,不單單只是文學歷史脈絡的一筆資料,每一本書冊的脊梁都說明了臺灣文學歷史的意義、存在的價值,相當彌足珍貴。

封德屏小檔案

封德屏,出生於臺灣屏東,淡江大學中國文學系博士,現任文訊雜誌社社長兼總編輯、財團法人台灣文學發展基金會執行長、中國婦女寫作協會理事長、淡江大學中文系兼任助理教授。

封德屏,出生於臺灣屏東,淡江大學中國文學系博士,現任文訊雜誌社社長兼總編輯、財團法人台灣文學發展基金會執行長、中國婦女寫作協會理事長、淡江大學中文系兼任助理教授。

封德屏長期主編《文訊》雜誌,多次企畫主持全國性的文學會議及活動,以及《台灣文學年鑑》、《台灣作家作品目錄》、《張秀亞全集》、《台灣現當代作家研究資料彙編》等編纂出版計畫等。曾獲中興文藝散文獎、中國文藝協會文藝工作獎章、行政院金鼎獎最佳編輯獎、特別貢獻獎。著有散文集《美麗的負荷》;學位論文《台灣地區年鑑編纂體例與分類之研究》、《國民黨文藝政策及其實踐》(1928~1981)。

目前閱讀的書

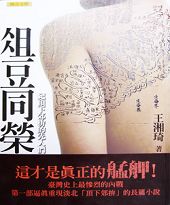

書名:《俎豆同榮》

書名:《俎豆同榮》

作者:王湘琦 出版:聯合文學(2010年12月)

閱讀原因:

本書歷史背景發生在咸豐年間的頂下郊拼,是一場關於族群、地域、利益的爭鬥,透過小說家的生花妙筆,栩栩如電影膠捲在讀者眼前展開。族群的問題是臺灣說不清也道不明的宿命,縱然事情發生在那個時代,和我們現在隔了一段距離,但是書寫是不同時空相似感觸的連結者,透過這本書,看見的是文學如何將歷史的沉重,再現為有血有肉的感念懷想。這不僅是另一篇艋舺地方誌,更是言近旨遠的台灣故事。

推薦的書

1. 書名:《三輩子》

1. 書名:《三輩子》

作者:聶華苓 出版:聯經出版公司(2011年5月)

推薦原因:聶華苓是華文世界重要的作家,她是位編輯人也優秀小說家,她和保羅‧ 安格爾主持的愛荷華大學國際寫作計畫,聚集世界各地具潛力及知名作家,對文壇的影響,早已不限美國,而是擴及世界的。本書將她一生的三個重要階段:中國、台灣、美國,透過她精彩動人的筆觸,娓娓道來。

2. 書名:《喪禮上的故事》

2. 書名:《喪禮上的故事》

作者:甘耀明 出版社:寶瓶文化(2010年12月)

推薦原因:家族故事從來不是新鮮的題材,可喜的是甘耀明筆下並非陰鬱、糾結的家族傷痕,即便是老病死,仍有一種通達的幽默,〈囓鬼〉裡一隻啃了四個年頭的豬腳,〈猴死囝仔腳〉裡愛上左腳的右腳,使得主人翁總是被迫奔跑,生命的魔幻與瘋狂,讓人這一分鐘還泫然欲泣,下一分鐘就令人捧腹大笑,而貫串全書的其實是小說家的溫柔,身為麵線婆的後代,小說家也將痛轉化為治癒生命的一帖藥方,讓我們從中見到家族相傳的「生命教育」意涵。