在閱讀這文章前,請先原諒我得用漢字來描述母語的重要與偉大,台灣經過殖民、國民政府遷台,甚至到現在有許多新移民的加入,看似多元包容的社會,其實在光陰與政策的翻滾下,漸漸地「媽媽的話」,甚至「阿嬤的話」隱身入台灣人的回憶裡,更別提母語的文字了,「話是風 字是蹤」這句台語俗諺就是強調語言推動不能只停留在口耳相傳的階段,應利用文字深耕,台灣各類母語文化得以延續生命。多年來研究台灣文化與語言學的李勤岸教授就說:「只有不斷的書寫,才有傳承發展母語文學的一天,就有希望。」

母語書寫的歷程

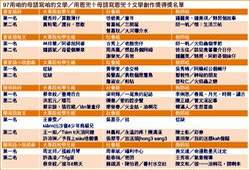

其實早在1885年《台灣府城教會報》開始,就有使用閩南語寫文學的傳統,後來便中斷了,直到90年代初才又重見天日,教育部也開始發覺語言是台灣寶貴的資產,亦是台灣人展現創造能力於所有豐富多元活動中所不可或缺的元素,不能讓「語言斷層」更加深,有鑑於此舉辦了「第一屆用咱的母語寫咱的文學 用恩兜个母語寫恩兜个文學創作獎」徵稿活動,鼓勵各級學校教師、大專院校學生及社會大眾參與母語文學創作。

客家語類的評審委員馮輝岳表示:「客家語詩類進入初審的作品,計大專學生組4件、教師組9件、社會組30件,其中大專學生組及教師組雖參與件數少,但作品水準都不差。在取材方面,多寫舊日鄉村景物,對於現實生活反而少著墨,這些都是比較常見的缺失,可喜的是,多數作品中的客家語詞彙,都運用得十分貼切,也顯示了近年推廣母語教育的成效。」

客家語類的評審委員馮輝岳表示:「客家語詩類進入初審的作品,計大專學生組4件、教師組9件、社會組30件,其中大專學生組及教師組雖參與件數少,但作品水準都不差。在取材方面,多寫舊日鄉村景物,對於現實生活反而少著墨,這些都是比較常見的缺失,可喜的是,多數作品中的客家語詞彙,都運用得十分貼切,也顯示了近年推廣母語教育的成效。」

也是這次評審委員之一的李喬以「用客語發聲的台灣文學家」自居,他認為語言是承載文化的重要工具,有時語言意義的完整,往往比語彙詞句的完整更為重要,母語文字化與文學理當同步推進,在每次擔任客語文學評審時,發現年輕一輩的客語作家,多數很用心,但「寫錯的比寫對的還多,不能結合實際生活的詞彙,只會造成學習者更多錯誤與混亂」。李喬認為,這是推動客語者共同的焦慮,希望教育部能儘快召集專家,制定一套標準。

不過,客語詞的評審代表李喬透過文史工作者莊華堂在宣讀致詞中表示,他非常肯定教育部在推展母語的努力,且獲得一定成效。希望未來也能在既有的基礎上,繼續努力。

教育部完成母語辭典網路版建置

教育部長鄭瑞城在頒獎典禮上全程以閩南語致詞,回應道:「現階段母語教育政策及語料資源已陸續完成建置,本部已規劃辦理閩南語、客家語及福州語的文學創作相關補助工作,除鼓勵教師、學生及社會大眾參與母語文學創作外,更希冀透過本創作獎活動,發掘台灣母語文學創作人才、使大眾能了解台灣母語創作之美,進而重視多元族群語言文化平衡發展。」

教育部長鄭瑞城在頒獎典禮上全程以閩南語致詞,回應道:「現階段母語教育政策及語料資源已陸續完成建置,本部已規劃辦理閩南語、客家語及福州語的文學創作相關補助工作,除鼓勵教師、學生及社會大眾參與母語文學創作外,更希冀透過本創作獎活動,發掘台灣母語文學創作人才、使大眾能了解台灣母語創作之美,進而重視多元族群語言文化平衡發展。」

而由教育部國語推行委員會編輯的《台灣閩南語常用詞辭典》網路版,終於要在今年上線,本辭典收詞,以國民中小學生日常生活中使用得到的常用詞及小部分熟語為主,目前共有1萬3千餘詞,另加僅呈現音讀以供查詢之不成詞單音字,總計為1萬6千餘筆。選詞以具有閩南語特徵的詞形為主,另酌收各詞書多已收錄、而其釋義或詞音有利於閩南語教學的共通語同形詞,以及部分流行詞、文化詞、特殊音讀詞,及詞形中含替代字而易誤讀者,供各界人士使用。這些都顯示了台灣閩南語之語言教育,已漸漸由紛然雜陳、莫衷一是的局面,進入一個尊重專業與理性討論的新時代。(註:從90年7月起執行重要之語文發展計畫─「國家語文資料庫建構計畫」,其中包括三部詞典之編纂─成語典、台灣閩南語常用詞詞典及台灣客家語常用詞詞典,編輯完成將置於教育部國語推行委員會網站,與子計畫,那就是「台灣原住民族語言歷史文化大辭典」編纂計畫。)

承接台灣土地的記憶

這次閩南語詩的創作,大專組與社會組第一名分別是《台灣百合》、《一尾魚的記誌》,台中教育大學台灣語文學系的蔡幸紋透過台灣百合的顏色、特性各種形象來象徵228事件,而社會組梁明輝則是描述台灣的文化厚度。客語詩文類教師組第一名則是由姊妹花鍾麗美與姊姊鍾美琪兩人拿下,出生於屏東內埔的她們,是道地的客家人。她們以成長的地方「鍾屋夥房」(夥房為三合院的客家話),用客家語詩道出滿滿的記憶,描述鄉音在何處,族群間的親情就在何處。他們都以自己的母語表達對台灣的情感,貼切而真實,梁明輝說:「真實,才是詩句最大的力量,在多元文化下承接台灣土地的記憶。」

馬祖福州語 記下家鄉的恩情

馬祖福州語 記下家鄉的恩情

今年教育部也為了鼓勵馬祖福州語的文學創作,於本次徵稿活動特以邀稿方式參與觀摩,並將優秀作品輯於得獎專書內。此次有陳高志、謝辰嘉、賀廣義、黃英琴、潘欣彤五人入選,內容多為自馬祖離家後的感想、馬祖人與台灣人間的誤解與差異,也有傳統元宵節的生動描述,黃英琴說:「前年回馬祖娘家,母親帶我們到兒時花崗岩石屋參觀,牆邊還鑽出許多馬祖原生植物-小油菊,在陽光照耀下生意盎然,身旁的稚子陪伴,恍如時光交錯般,心理悸動不已,用馬祖福州話貼切記下我對馬祖的深厚情感。」