位於花蓮市節約街上的「舊書舖子」二手書店,由於所在位置、加上雅致的日式建築,常引動讀者前往的腳步。剛靠近,就見一隻黑狗兄大剌剌地躺在門旁一張不算小的木桌上,伴著從裡頭流洩出的曲調好不享受,老闆張學仁緩緩地說:「在外流浪的貓狗與二手書一樣是被遺棄的,令人不捨……。」對舊物的不捨,也是他透過書店,所欲傳達的一種生活態度。

移民花蓮的老闆

知道舊書舖子、惦記著舊書舖子卻還遲遲未成行,終因從報刊上「這裡9月就要拆了」的消息,而決定趕緊前往,除了惋惜,更想為曾發生在這的美好故事留下點什麼。10月份約訪的電話中,不忍多問,心想書店既然依舊經營著,就當那令人不太愉快的消息,只是場美麗的誤會?「那可不,等屋主撤銷營業執照後,得以免除土地增值稅一年的期限過去,最晚到明年6月房子還是會改建,書店還是得搬。」張學仁坦然道出,舊書舖子終究有要搬的一天。

知道舊書舖子、惦記著舊書舖子卻還遲遲未成行,終因從報刊上「這裡9月就要拆了」的消息,而決定趕緊前往,除了惋惜,更想為曾發生在這的美好故事留下點什麼。10月份約訪的電話中,不忍多問,心想書店既然依舊經營著,就當那令人不太愉快的消息,只是場美麗的誤會?「那可不,等屋主撤銷營業執照後,得以免除土地增值稅一年的期限過去,最晚到明年6月房子還是會改建,書店還是得搬。」張學仁坦然道出,舊書舖子終究有要搬的一天。

「這麼好的地點、建物以及與屋主共同作戰而得以減輕的成本負擔,」張學仁對於自己的際遇感到很滿足。對於未來,他談得不多,反倒分享許多因舊書舖子,而讓他串起不同環境以及人事物間的奇妙經歷。

學美術的張學仁原本在台北經營畫材店,後因景氣下滑使得畫材買賣驟減、賒帳增多,而讓他日漸對都市繁忙、求溫飽的生活感到厭倦。在心煩意亂時,他在花蓮當兵的美好感受竟一一湧上心頭,未經太多思索,就這麼帶著老婆,還有一隻老狗,移民花蓮去了。

然後,張學仁就一邊投履歷、一邊在回收廠當義工。「有時,發現適合女兒閱讀的書,就帶回去讓她讀。越帶,家裡的書也就越多了起來,心想,何不經營書店讓書的價值重現?」於是在4年多前,只有3千多本書籍的舊書舖子成立,同時也致力於傳遞「愛惜舊物」的態度。

也許是張學仁的出發點良善,或是合理的定價,「短時間內,書籍幾乎被一掃而空。」此後,他不僅回收廠必須跑得更勤,還得上台北或四處向朋友尋求書籍來源。有一回,在台中經營跳蚤市場的朋友,寄來一大箱被丟棄的哲學類書籍,他就以在回收廠收到的微波爐、電鍋等小電器作為回報,「因為有外縣市朋友的幫忙,才讓店裡的書籍種類愈來愈多。」而這也是他們愛地球並且力行的一種方式。

培養閱讀的環境

就像到訪當天,張學仁指著身上穿著的深藍色T恤,「這也是從回收廠帶回來的,」雖然是被丟棄的衣物,因為他的珍惜,才得以維持著一定的身價。而思量如何以最適宜的方式保護被棄物,卻也是他在為書籍訂定售價時,最感掙扎的。他希望自己在經營二手書的位子能做到,「讓丟書的人有利、買書的人划算,卻還要不危及出版業的發展。」最後歸結出,除傳遞愛惜舊物的態度外,培養閱讀的環境也是書店發揮價值的所在。

就像到訪當天,張學仁指著身上穿著的深藍色T恤,「這也是從回收廠帶回來的,」雖然是被丟棄的衣物,因為他的珍惜,才得以維持著一定的身價。而思量如何以最適宜的方式保護被棄物,卻也是他在為書籍訂定售價時,最感掙扎的。他希望自己在經營二手書的位子能做到,「讓丟書的人有利、買書的人划算,卻還要不危及出版業的發展。」最後歸結出,除傳遞愛惜舊物的態度外,培養閱讀的環境也是書店發揮價值的所在。

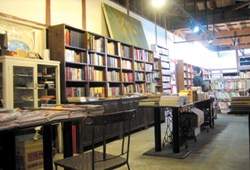

常有客人跟張學仁說:「這裏好像會散發出α波,很容易讓人感到放鬆。」不由得讓人想起進門前那隻愜意的大黑狗。店裡昏黃的燈光暈滿整個空間,而由植草磚與木板搭起的層層書架,顯得質樸有味;再將視線往上一移,外露的屋頂結構藏著樸拙的檜木樑架,既好看又通風。另外,點綴其間的座椅,更是店家體貼客人恣意閱讀、選書的心意。

從舊書舖子開張到現在,張學仁從多種經營的可能性中,嘗試,體會,做決定。由於,二手書的經營須擔負極大的風險,讓他醞釀放棄幾乎沒有利潤可言的簡體書,以及數量龐大、占去倉庫極大空間的參考書,「這是最感沮喪的部份」。不過,這也讓他學到如何從客人的角度出發,進而思考書店的經營。

楊牧舊居的回憶

然而,追溯舊書鋪子的現址,原是楊牧的父親楊水盛所經營的東益印書館所在地,之後詩人楊牧也在此生活過一段時間,到最後經由楊牧的弟第楊維中的引薦,這段節約街8號的美好回憶延續至今。問及,許多人心中楊牧故居等同於舊書舖子的感受?張學仁淡淡地回:「不特別聲張。」

然而,追溯舊書鋪子的現址,原是楊牧的父親楊水盛所經營的東益印書館所在地,之後詩人楊牧也在此生活過一段時間,到最後經由楊牧的弟第楊維中的引薦,這段節約街8號的美好回憶延續至今。問及,許多人心中楊牧故居等同於舊書舖子的感受?張學仁淡淡地回:「不特別聲張。」

如同張學仁到花蓮的初衷─遠離緊湊繁忙的生活步調,所以,儘管書堆了一落又一落,想看書的時候,他還是能靜下心來讀著。自稱懶散的他常說,「做事不用太有效率。」這也是他透過書店所欲傳達「愛惜舊物」與「閱讀價值」,慢慢來、比較快的人生體悟。