高雄市「原住民區」的分館包含桃源分館、茂林分館、那瑪夏分館。這些地區歷經88 風災的試煉,重建腳步不一;但一樣的是各分館主任的熱情,讓這些原鄉的閱讀風氣得以持續感染下去。

部落中的圖書館,就像是沙漠中的綠洲,不僅提供心靈滋養的需求,也積極介入每個家庭,以務實的方式協助原住民族,不論是傳統文化的保留與傳承,現代化科技的學習……,高雄市立圖書館都傾盡全力經營,儘管人力配置有限,也毫不懈怠多元化的服務!

部落中的圖書館,就像是沙漠中的綠洲,不僅提供心靈滋養的需求,也積極介入每個家庭,以務實的方式協助原住民族,不論是傳統文化的保留與傳承,現代化科技的學習……,高雄市立圖書館都傾盡全力經營,儘管人力配置有限,也毫不懈怠多元化的服務!

高雄市目前包括合作館與籌建中的館共計有67間圖書館,為了因應區域分布所在條件的差異性,總館將分館畫分為4大區塊,各自進行評比。 被列為「原住民區」的分館包含桃源分館、茂林分館、那瑪夏分館。這些分館的主任,除了維護圖書館基礎運作外,還得推行各種多元化業務,每個月也還必須風塵 僕僕到總館出席會議,一次來回,至少得4個小時以上車程,這樣的工作,若非懷抱著十足的熱誠,實在很難支撐得下去。

因為幾次地震,加上88風災以及多場豪大雨,高山上部落的環境越來越嚴苛,不僅面對土石流、雨水、河水氾濫危機,觀光業的發展也大受影響,為了生存,人口外移讓部落更加陷於蕭條的窘境,於是,被遺留在部落中接受隔代教養的學童教育,也成了圖書館特別著力關注的對象。

桃源分館讓原鄉小孩愛上閱讀

高雄市立圖書館桃源分館坐落於南橫公路上,四周群山環繞,民國98年因88風災毀壞嚴重,部落中的災民被安置在佛光山,由於這個因緣,佛光山慈悲基金會因而協助圖書館重建。

新圖書館開始進行規劃時,由部落居民參與意見,從80多歲的長輩到6、7歲的小朋友都踴躍表達了對圖書館的想望。於是,民國100年 12月開幕啟用的桃源分館,在外觀上融入布農族與南鄒族的傳統圖騰,展現自然生態與環境特色,館內更有一座結合展演平臺空間的巨大萬花筒,這是小朋友的最 愛!

「希望圖書館重建後,能再次看到原鄉孩子們的笑容!」桃源分館重建開工典禮那天,桃源分館主任賴金龍以這句話道出心中滿滿的期待。這個期待,在新館啟用後果然實現了!

從事圖書館職務長達14年之久的賴金龍,原本是桃源區原住民文物館的館長,圖書館開始重建後,他放棄館長身分,自願「降級」到圖書館擔 任主任一職,理由很單純:想讓每個原鄉孩子愛上閱讀。賴金龍希望能讓孩子明白,透過閱讀,即使不離開原鄉,也能跟上城市的腳步、與世界的眼光同步。

畢業於輔仁大學圖書館系的賴金龍,大學畢業之後留在北部從事圖書館工作,但身為布農族的他始終沒有忘記自己的原鄉,心中那份想要提升家鄉文化的責任感促使他回歸到家鄉。

歷經88風災,大愛園區永久屋落成時,受災居民被要求遷出桃源區戶籍才能取得永久屋的居住權,當時,賴金龍第一個站出來公開宣言:為了不願和故鄉切割,所以選擇放棄永久屋!這個行徑,讓人看見了他守護家鄉的決心。

桃源分館目前的規畫,硬體部分有書庫、參考區、期刊區、閱覽區、線上檢索區、兒童閱覽專區、視聽區。軟體方面,除了文藝教學外,也不定期舉辦母語研習活動,用以提昇學生對族語「聽、讀、說、唱」的能力。

桃源分館目前的規畫,硬體部分有書庫、參考區、期刊區、閱覽區、線上檢索區、兒童閱覽專區、視聽區。軟體方面,除了文藝教學外,也不定期舉辦母語研習活動,用以提昇學生對族語「聽、讀、說、唱」的能力。

國立公共資訊圖書館在民國101年開辦「數位閱讀到您家──電子書載具借閱服務計畫」,由研考會經費補助及華碩公司贊助,總計配送120臺平板電腦給全國12所偏鄉圖書館各10臺,桃源分館被列為第一批計畫試辦圖書館之一。

對偏鄉部落的居民而言,平板電腦是相當陌生的科技產品,為了推廣數位閱讀,桃源分館透過各種活動向民眾介紹平板電腦的功能與操作,鼓勵大家免費借用平板電腦進行閱讀電子書、網路學習、從事學術研究……。

為讓民眾輕易的進行數位閱讀,民眾不用申請會員帳號即可在借用電子書載具時直接免費下載喜愛的電子書,對於不諳操作或是家中沒有設置網路者,圖書館員還會協助選書與下載工作。這項服務,不僅引發民眾的興趣,更大大提升了部落的科技文明。

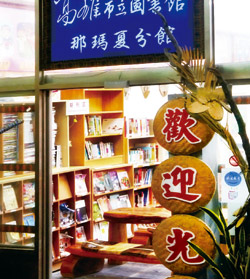

那瑪夏分館張臂迎接新館舍

離88風災已經足足4年,21號公路仍柔腸寸斷,許多路段消失,只能靠著河床上的替代「道路」顛簸前行。要前進那瑪夏區,必須沿著21號公路一路往北,行經甲仙,再跨過小林村崩塌的楠梓仙溪河床。

原那瑪夏分館位於南沙魯里,這個里在88風災過後被劃為紅色警戒區,全里只剩16戶,其餘住戶都搬遷至大愛永久屋。風災隔年5月,那瑪夏分館重新啟用,不過是暫駐在瑪雅里的文物館一樓,使用面積只有40坪。

那瑪夏區由3個里所構成,總人口數只有3,149人(102年8月數據),經過88風災後,那瑪夏區的河床淤砂上升到10幾至70公尺不等,道路處於不穩定狀態,3個里常因大雨而形成3座孤島。如何在交通不便的情形下讓民眾喜歡進入圖書館,成為圖書館員最大的挑戰。

為了因應地廣人稀、交通不便,以及暫駐空間窄小的困境,那瑪夏分館除了提供貼心的借書專送服務外,也善用社區的環境資源,將各項活動拉 到部落、校園、教會等空間辦理,單是今年度1至8月的統計,主協辦活動共計有67場次,參加者高達4,520人次;親子繪本製作、故事媽媽培訓、主題書展、數位資源研習講座、文化營等等這些與閱讀相關的活動樣樣不缺。令人欽佩的是,那瑪夏分館主任妮芙.伊斯瑪哈善平日熱心教會事務,教會的兄弟姊妹們因而 感恩回饋,成為圖書館的最佳志工。

為了因應地廣人稀、交通不便,以及暫駐空間窄小的困境,那瑪夏分館除了提供貼心的借書專送服務外,也善用社區的環境資源,將各項活動拉 到部落、校園、教會等空間辦理,單是今年度1至8月的統計,主協辦活動共計有67場次,參加者高達4,520人次;親子繪本製作、故事媽媽培訓、主題書展、數位資源研習講座、文化營等等這些與閱讀相關的活動樣樣不缺。令人欽佩的是,那瑪夏分館主任妮芙.伊斯瑪哈善平日熱心教會事務,教會的兄弟姊妹們因而 感恩回饋,成為圖書館的最佳志工。

繼桃源分館之後,那瑪夏分館也在佛光山贊助下進行重建,預計在今年年底完成。重建工程之所以進行多年,是因為歷經不斷的環境探勘、開會討論,加上新館用地處於文化遺址區,須先進行試掘評估等繁複的作業。

新圖書館的設計,以「開卷有益」主題呼應基地環境;主體建築外觀就像一本打開的書,也象徵展開歡迎的手臂,至於內部規劃,一樓的功能將運用為當地文化特色藝術品的展示中心。

籌建初期,基督徒占90%的那瑪夏居民曾表態,擔心佛光山所贊助興建的圖書館會有太過濃烈的佛教意象,面對部落的擔憂,佛光山以開放的胸襟允諾完全依照當地民眾需求來建設。

那瑪夏區擁有多元的族群,除了布農族,還有卡那富族、排灣族、鄒族、泰雅族等族的圖騰文化,部落居民希望將多元文化的元素加諸在圖書館,當然,最後定案建造的那瑪夏分館便是以此為準則。

如今,部落中的人已經迫不及待要迎向展開雙臂的新圖書館!

茂林分館強化原住民精神

茂林分館民國99年獲得教育部補助500萬進行空間改造,歷經半年休館,民國100年7月重新開館營運。

茂林區總人口數1,839人(102年8月數據),空間改造前,辦證累積總數只有398人,重新開館後立即新增233人,借閱書刊冊數 更增加了238%。這樣的數據,顯示出改造後的空間達到了充分運用的效益,不過,隨著部落中各學校新館舍陸續完成,校內圖書館的精緻度遠超過公共圖書館, 學校利用分館辦理閱讀活動的班級銳減,加上社團、學校、教會辦理的活動越來越頻繁,茂林分館主任洪麗萍開始感受到閱讀推廣活動成效的壓力。

茂林分館環境頗獲民眾肯定,但基於固守的生活形態與現實壓力,社區閱讀氛圍尚未形成,如何提高民眾(尤其是成人)閱讀興趣以及養成閱讀習慣,是圖書館需要努力的方向。

茂林分館環境頗獲民眾肯定,但基於固守的生活形態與現實壓力,社區閱讀氛圍尚未形成,如何提高民眾(尤其是成人)閱讀興趣以及養成閱讀習慣,是圖書館需要努力的方向。

針對校園不足的服務部分,茂林分館在課業輔導以及免費教英語方面特別著力,另外,分館今年度開始也計畫性的收集部落老照片,除了納為館藏,也在館內常態性展示。為了強化原住民部落的精神,除了向總館申請增購魯凱族相關書籍,洪麗萍主任更積極向外界尋求捐贈相關圖書資料。

茂林擁有得天獨厚的自然、人文景觀及豐富的動植物生態,尤其是每年冬天數十萬隻紫蝶滿天飛舞的場面最蔚為奇觀。自88風災過後,部落尚 在進行各項復原工作,期盼依據地方特色推動「3黑產業」(紫斑蝶生態、黑米、石板),茂林分館因而結合在地社團、工作室辦理藝品創作教學,為提升地方文創 事業盡份心力。