社群平台與自媒體改變大眾生活,使各大展館積極透過數位轉型與群眾對話,不同風格的社群經營模式,考驗小編的思路;而充滿創意的互動,不僅成功拉近與大眾的距離,也打破民眾對公部門嚴謹思維的刻板印象。

隨著網路與智慧型手機快速發展,數位浪潮創造出社群行銷的趨勢,在人人都有機會成為意見領袖的自媒體時代,過去被視為嚴謹、傳統的公部門也順應潮流,以更多元、即時的社群互動,持續與群眾對話。

國立自然科學博物館(以下簡稱科博館)與國立臺灣美術館(以下簡稱國美館),積極透過社群平台扮演教育傳播的角色,幕後小編以生活感十足的照片搭配貼文,以及留言區親切的互動,不僅拉近展館與大眾的距離,也展現公部門不同以往的活潑面向。

國立自然科學博物館 以社群力接軌國際

「社群是公部門與社會對話、溝通的重要管道。」科博館館長焦傳金認為,網路時代來臨,科博館不能被動等待遊客造訪,而要透過社群持續與外界對話交流,帶領群眾走入實體空間。

於是他在2年前成立媒體中心,並將科博館社群定調為「輕鬆、詼諧」的風格,意在拉近群眾與科博館的距離,「我們希望科博館成為大家日常生活中的朋友,並透過社群氛圍觸動觀眾興趣,願意進一步認識展覽與科學教育活動。」

負責管理科博館FB粉絲專頁的小編黃元琪表示,科博館有很多有趣的知識和文創小物,豐富度不輸國外場館,「可以透過社群被更多人看見」,因此她與黃歆甯擔任小編,除了例行性活動與資訊,還透過分享場館幕後花絮、生活日常主題,將科博館的社群打造成一處熱愛科學、親近科學的平台。

「社群是公部門與社會對話、溝通的重要管道。」科博館館長焦傳金認為,網路時代來臨,科博館不能被動等待遊客造訪,而要透過社群持續與外界對話交流,帶領群眾走入實體空間。

化被動為主動 跟緊時事創造話題

在人人都有話語權的自媒體時代,原創與原生的內容愈發稀奇珍貴,不易受主流媒體影響,且有一定的份量,人人都有機會在網路世界激起波瀾。焦傳金表示,小編以自媒體為對話媒介,必須保持對時事的敏銳度,才能有效且即時將產製的內容傳達給目標受眾,進而引發大眾關注特定議題。

焦傳金以去年「東非狒狒逃脫」的社會事件為例。當外界都在找尋狒狒蹤跡時,小編在臉書發布:「經過一整晚,東非稀樹草原的狒狒居民一樣是這3位,不多不少,請大家安心參觀。」搭配科博館狒狒標本的照片,以詼諧態度跟緊時事話題,透過社群創造出不同面向的討論熱潮,該篇貼文引起熱烈迴響,按讚數更是突破5,000大關。

「小編能快速反應,幕後關鍵在於對展場的熟悉度」,媒體中心執行長喻文玟分析,無論在業界或公部門,小編除了掌握時事敏銳度外,還必須比任何人熟悉所服務的單位,才能在第一時間創造話題,進而透過自媒體,將網路人氣轉換為媒體流量,傳統的宣傳模式是單方面發布新聞稿、被動等待媒體報導,如今已從長篇大論轉換為圖文並茂,變身成創造新聞話題的領航者。

小編發想創意主題 展現科博館特色

科博館小編也透過系列貼文,增加粉絲黏著度,例如他們順應24節氣,開發「植物園裡的四時八節」系列主題,宣傳植物園當季花卉與果實。

「乍暖還寒的春天,有細雨、有暖陽,還有美麗的花開。」透過科博館社群,彷彿實際走一趟植物園,欣賞順令而生的萬物之美,系列單元初登場時僅破百讚,到現在已穩定突破千人按讚數,儼然成為科博館社群的招牌主題。

科博館除了將臉書粉絲頁經營得有聲有色,更在Instagram(IG)活用主題標籤(Hashtag)功能,結合熱門英文關鍵字,使貼文觸及度更廣,提升臺中科博館在國際間的能見度。近期亦開通「Threads」平台帳號,與廣大「脆友」互動,隨著時代演進,科博館小編持續運用不同的社群平台,把科普教育資訊即時傳達至觀眾面前。

國立臺灣美術館 翻轉藝術高堂形象

1988年6月正式開館營運的國立臺灣美術館,是全臺唯一國家級美術館。當數位浪潮改變民眾生活型態時,國美館於10年前即順應潮流,運用多項數位工具推廣本土藝術,除了官方網站,同時包含社群平台、影音頻道與App服務,在不斷變動的時代,向大眾展現國美館的年輕與活力。

「我跟著我們的臉書一起長大」,國美館教育推廣組小編王奕尹回憶,國美館成立至今逾30年,在藝術推廣上更加重視多元性、互動性、普及性與共鳴度,因此當她開始經營臉書粉絲頁時,發現社群的語言特性可翻轉外界對美術館高冷、嚴肅的刻板印象,換言之,藝術與大眾透過社群產生更多共鳴。

從觀眾到群眾 以典藏和外界交流

王奕尹表示,國美館的FB粉絲專頁雖然由她和專案助理劉昕昀共同維護,但為了增加主題豐富性,館內的所有同事都能協助提案。她觀察到,國美館的鐵粉群喜歡經典、知識性的內容,因此無論介紹典藏,或推廣藝術教育,不同主題拓展潛在追蹤者,不斷培養與網羅各領域的藝術鐵粉群。

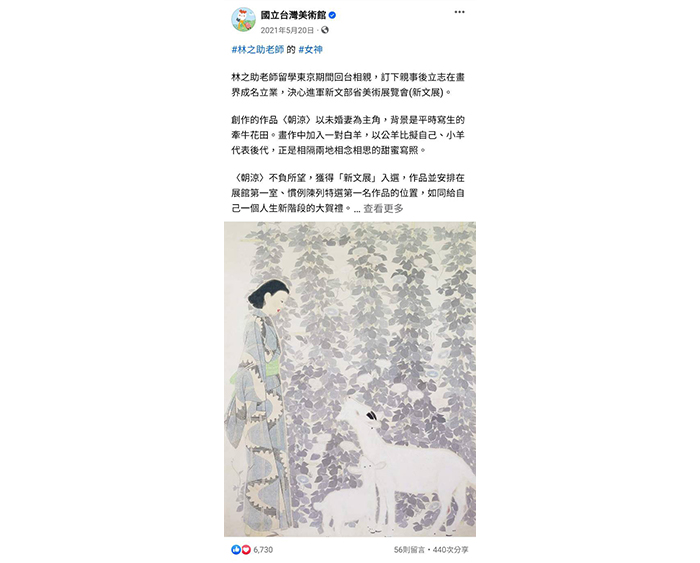

2021年5月,新垣結衣宣布閃婚,一票網民隨之心碎。國美館打鐵趁熱,隔天以「林之助老師的女神」為開頭,寫下國美館典藏〈朝涼〉背後的故事,成功跟上時事話題,也為國美館帶來逾400次分享、近7,000按讚數。

因應春節到來,國美館除了實體活動,更透過粉絲專頁舉辦線上燈謎大賽,以展覽名稱與館內空間入題,社群平台成為新媒介,讓國美館能和無法到場參與的群眾同樂。王奕尹笑說,活動舉辦3年來,每年都會吸引熱愛猜燈謎的老面孔回歸,就像過年大團圓,你一句我一句,在社群平台感受年節氣氛。

社群平台成為交流新媒介 期待打造貼近全齡的窗口

國美館小編不只是小編,她們必須十八般武藝樣樣精通,就連活動贈送的小禮物,也是她們親手製作的。專案助理劉昕昀笑說,舉辦李梅樹特展時,由於展覽主題與三峽人文、在地風俗、廟宇文化等緊密結合,透過觀看作品有如沉浸在當時的時代背景,更能從視覺中嗅出記憶中的畫面,如〈溫室〉可以從畫面感受到濕熱的氣溫、盆景與植物散發的獨特氣味。於是她們在臉書發文詢問民眾:「走入展場看見作品後,會嗅到什麼?連結到記憶中的什麼味道?」喚起大眾過往的情感經驗。

這一次,從貼文下方看見許多民眾真情流露的留言,有人想起阿嬤的衣櫥,也有人分享童年記憶中的某個情節,小編藉由網友們留言區的交流回覆,送出自製的「味覺」小禮物,透過社群互動拓展實體展覽的影響力,希望能讓網友感受到小編就像是「最熟悉的陌生人」。

不過,小編難免會遇到不理性的批評,「所以心理素質必須很強大」,王奕尹笑說,若將惡意攻擊放在心裡,很容易影響心情,但國美館早已與粉絲培養10年的好交情,偶爾看見粉絲在留言處寫一句:「小編辛苦了」,就足以成為工作時的動力。未來,她們希望以更多元的社群互動方式,將國美館的社群平台打造成貼近全齡的藝文之窗,包含透過IG一目了然的視覺版面,帶大家認識國美館優美的建築體,或介紹館藏的童書繪本,讓國美館持續以創意思維,探索社群行銷的無限可能,翻轉大眾對國美館高尚、神秘的既定印象。