牆上的投影片跑過一幅又一幅的作品,雖叫不出作者姓名,竟也對其中部分場景有著似曾相似的感動。致力於樸素藝術與台灣美術研究的蘇振明表示:「會拿筷子吃飯,就會拿筆畫畫。」所以,以建構全民美術館為企圖的「台東美術館」,就這樣從生活中探索視覺藝術緩步開始。

全民的美術館

在台東藝文人士與美術館委員的共識下,以結合藝術、產業、觀光的台東美術館,即將於12月15日開館。「台東美術館」,除了呈現台東在地多元族群文化的藝術風貌外,更期待為台灣的視覺藝術創作生態注入一股新泉源、為全民美育的理念做見證。

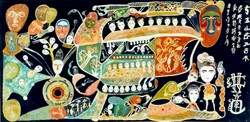

同時,以「素原真‧2008台東美術館」為開館首展。策展人、台北市教育大學視覺藝術研究所教授蘇振明解釋:「素,代表樸素藝術;原,代表藝術的原創性與本質;真,則是藝術創作性格的純真。」自從1973年發現淡水樸素畫家李永沱至今,他將自身研究樸素藝術近30的功力,貢獻於此。

讓藝術文化回歸土地

當台灣的藝文生態尚處於追逐西方,與展現國家文化主體性呈現兩力拉扯狀態時,如何「生根本土,接軌國際」也是台東美術館的開館的考量。因此,蘇振明在策劃開館展前,還特地進駐台東各族群及社區藝術家工坊,經由觀察與對話去了解台東現有樸素藝術者的生態實況,並且還依美術史檔案法建置創作簡歷、語錄與代表作圖錄。

當台灣的藝文生態尚處於追逐西方,與展現國家文化主體性呈現兩力拉扯狀態時,如何「生根本土,接軌國際」也是台東美術館的開館的考量。因此,蘇振明在策劃開館展前,還特地進駐台東各族群及社區藝術家工坊,經由觀察與對話去了解台東現有樸素藝術者的生態實況,並且還依美術史檔案法建置創作簡歷、語錄與代表作圖錄。

蘇振明再根據族群性別、創作資歷與作品品質等要素,推選13位台東的在地樸素創作者參與開館展。除此之外,他還從長年研究樸素藝術的檔案中,邀請12位台灣各地傑出的樸素藝術創作者,包括:洪通、林淵、潘源田等,共41件作品。

然而,在形塑台灣樸素的多元風貌外,蘇振明為讓台灣的樸素藝術與國際的發展接軌,接續爭取收藏家的國外樸素藝術品,計有中國農民畫、尼泊爾婦女樸素繪畫、印尼婆羅洲木雕等共計15件,以達文化探索之效。

台灣的樸素藝術從媒體報導吳李玉哥女士(1901~1991)開始,直到1970年代洪通(1920~1987)的竄起,樸素藝術的發展才逐漸拓展開來。雖然早期的前輩創作者均以往生,但從公部門先後推出的展覽與出版專輯,也可嗅到台灣樸素藝術的美學思維,已形成一股台灣後現代本土視覺藝術的美學支流。蘇振明強調,「樸素藝術創作者的性格純真、作品風格獨特,作品兼具個人、族群與社會的多元價值,值得台灣藝術研究者與文化政策制定者的關心。」

樸素藝術的機會與挑戰

儘管「樸素藝術」兼具不矯揉做作、易切入內心的原創性,與不趨向社會觀察的革命性,不過,台北教育大學視覺藝術研究所所長郭榮瑞還是擔憂,源於社會底層的樸素藝術創作,是否會因身分的切割而被貶低?

儘管「樸素藝術」兼具不矯揉做作、易切入內心的原創性,與不趨向社會觀察的革命性,不過,台北教育大學視覺藝術研究所所長郭榮瑞還是擔憂,源於社會底層的樸素藝術創作,是否會因身分的切割而被貶低?

台北藝術大學藝術與人文教育研究所所長廖仁義表示:「藝術創作原具有遊戲性的本能,應跳脫功利的價值、進而著重精神上的態度。」對此,前台東縣文化局長林永發補充,「樸素藝術家純真的創作態度,或許也可作為學院派藝術創作者的啟發。」

蘇振明將樸素藝術家貼近生活的藝術創作,比喻為「視覺藝術的白話文」,將不同的生活體驗與感動,自然地傳遞給觀看者。「他們用謙虛的態度、樸拙的繪畫語言,忠實地記錄下自己的生活經驗,這種發自內心深處的自然吟唱,是台灣庶民的心靈意像。」

台東縣文化局長陳怜燕表示,「當生活中的柴米油鹽醬醋茶都能成為藝術作品時,台東美術館的藝術作品也將轉化為生活的必需品。」其中,轉化的關鍵就在於文化創意產業的開發。走訪台東美術館除了參觀藝術品、參與教育推廣外,也能將畫作中出現的鳳梨、釋迦……在賦與巧思、成為不同形式的成品後,帶回家。

相較於法國、瑞士、美國、日本均有樸素藝術美術館的設置,蘇振明肯定台東美術館以文化根植、展現在地特色的作為。然而,台灣樸素藝術的豐富資源與動能,如何以全民美術館為目標,進而永續經營?將奠基在尊重作者的自我詮釋,以及觀看者多元的接納意識。