國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心於2024年8月6日起,與國立公共資訊圖書館合作,於總館2樓數位美術中心推出為期3個月的「海洋小小兵—隨波逐流的浮游動物」特展,透過珍貴的圖片、影片以及實體標本,讓民眾一窺維護海洋生態平衡的浮游動物真實面貌。

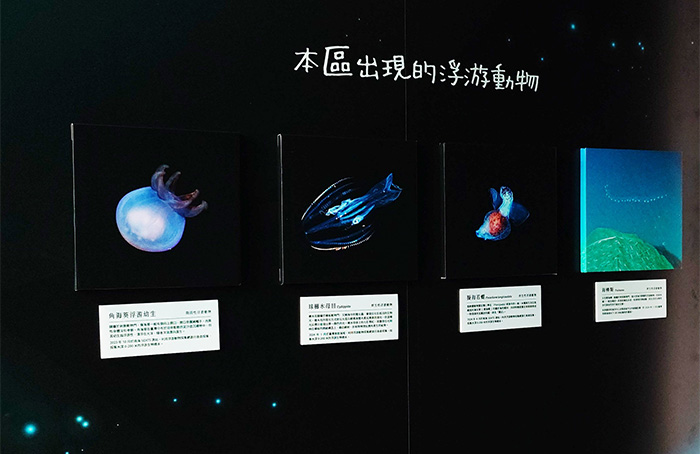

過往國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心(以下簡稱海洋中心)曾於國立公共資訊圖書館(以下簡稱國資圖)舉辦過水下機器人ROV、海底地震儀BBOBS等靜態設備展,揭開海洋深處那看似難以親近又真切存在的多重樣貌。此次特展海洋中心選擇以浮游動物作為主角,現場除了可以看到在臺灣西南海域、南海等採集到的海洋浮游動物標本,更展示中心自製的底碇平台所拍攝到的深海浮游動物珍貴身影,民眾也能於現場的「深海沉浸體驗區」,透過投影裝置搭配深海環境造景,身歷其境的欣賞「海洋小小兵」的獨特之美。

微小廣布 海洋中的初級消費者

通稱為「浮游動物」的動物性浮游生物(Zooplankton)體型微小,是一群行異營生活的生物,無法自行產生養分,必須仰賴捕食或卵黃的能量維生,且其游動能力微弱,大多甚至只能跟隨水流被動漂浮。雖然看似脆弱,但牠們無處不在,無論是湖泊、近海或是大洋等水體中,皆有其身影。

浮游動物的種類包羅萬象,從渺小又毫不起眼的原生動物到分類最高階層的脊索動物門都有其代表,幾乎囊括了所有現生生物分類中的「門」。海洋中心副研究員劉名允笑言,許多浮游動物甚至還得在顯微鏡底下才能看清輪廓,是水體中最初級的消費者,但若深入了解,會訝異於牠們不容小覷的存在。

「浮游動物數量多,在海洋生態系統中是初級的消費者,也是次級生產者,是各種海洋動物的食物來源,扮演著能量傳遞的重要角色。」劉名允進一步分析,正因為浮游動物是供給許多海洋生物賴以生存的要角,因此其重要性不言而喻,「浮游動物若是消失,勢必會為海洋帶來很大的震盪。」

另一方面,浮游動物的種類與數量也深受海洋環境的影響,因此當環境因子,如溫度、海水鹽度、酸鹼度等有所變動時,浮游動物的組成也會隨之變動。對此,劉名允認為,浮游動物無疑是海洋的環境指標,「不僅可以用來監測海洋環境的變遷,也能藉此預測海洋生態系的改變。」

另一方面,浮游動物的種類與數量也深受海洋環境的影響,因此當環境因子,如溫度、海水鹽度、酸鹼度等有所變動時,浮游動物的組成也會隨之變動。對此,劉名允認為,浮游動物無疑是海洋的環境指標,「不僅可以用來監測海洋環境的變遷,也能藉此預測海洋生態系的改變。」

一直以來,這群海洋小小兵在海洋的相關研究中,對比鯊、鯨、豚等大型又顯眼的生物們,位處較不被重視的暗角,因此當海洋中心責定日期要在國資圖舉辦特展時,很快就決定以浮游動物為主角,期待能將這個海洋中的重要群體展示在民眾眼前。

微小星光 大洋裡的霓虹燈

雖然浮游動物在研究上偏屬冷門,民眾對此也較為陌生,但若是細細搜尋,會發現在種類琳瑯滿目的浮游生物中,也有許多廣為人知的身影。

「浮游動物包含了大多數海洋生物的幼生,例如鰻魚的柳葉鰻時期、螃蟹的蚤狀時期幼生、珊瑚的實囊幼生等。」助理研究員張宛婷興奮地表示,其中像是磷蝦、櫻花蝦亦是浮游生物的一分子,「另外像是大家所熟知的藍眼淚,其實就是夜光蟲(渦鞭毛藻),牠們也是浮游生物之一。」

海洋中心助理研究員王豐寓在2024年初也利用「浮游生物採集網」,在臺灣東部海域採集到被喻為「海中螢火蟲」的球櫛水母目(Cydippida),在燈光照射之下,其擺動漂游的樣貌猶如霓虹般閃爍,「因為牠擁有十幾種發光蛋白,加上牠在結構上所發出的物理光,擺動起來就像彩虹一樣,令人目不暇給。」

在澳洲從事海洋研究學弟也曾興奮地告訴王豐寓,有一回坐著潛水艇往海面下700公尺探索時,船長將潛水艇的燈一關,呈現在眼前的並非一望無盡的黑暗,而是絢爛的七彩光芒,「那些不停在閃爍的小小光點,全都是浮游生物。」

劉名允坦言,研究多數時候是孤獨的,浮游動物採集、拍照、鑑定、種類組成或生命條碼建立的過程雖然千篇一律,但越是深入研究浮游動物,越是不可自拔,尤其當捕捉到完整且存活的浮游動物時,常常令第一線研究人員興奮不已,「浮游動物因為體型小,所以相當脆弱,在採集網向海面拉起的過程當中,往往因為水壓變化、擠壓等因素,使採集到的浮游動物大多難以完整,正也是如此,展覽會場上所展示的浮游動物標本與照片,更顯珍貴。」

樣貌多變 海洋探險家

浮游動物從海表面至10,000公尺的深海皆有其蹤跡,此次展覽的浮游動物採集於臺灣東部海域、東沙群島附近海域以及南海時間序列測站(South East Asia Time-series Study, SEATS),其採集水深為0至200公尺,樣貌不僅多元,其生活型態也相當有趣。

如隸屬於節肢動物門的異條戎(Streetsia challengeri),是端足類大家族的成員之一,外觀像極了頂著尖茅的蝦子,劉名允指著尖茅處那一條細長的眼睛結構解釋,異條戎的左眼和右眼融合成一個圓柱形感光器,細細數來,甚至有高達2,500個小眼睛,「牠除了正前方與後方看不見之外,視野範圍近乎圓周。」

相較於異條戎體型尖而細長,擬海若螺(Paraclione longicaudata)則顯得圓潤可愛,是軟體動物翼足類的一員,由於腹足背部有一對發達的翼狀鰭,像極了在海中飛舞的小蝴蝶,因此世人也給了牠「翼足」之稱。

「長相就像外星人一樣、頭大足小的鈍巧戎(Phronima atlantica)就比較像海洋中的寄居蟹。」劉名允分析,鈍巧戎以紐鰓樽科或海鞘類的生物為食,在吃掉內部器官後,就會鑽入棲息於空殼中,並將之視為「育嬰房」,在裡面孕育下一代。

「長相就像外星人一樣、頭大足小的鈍巧戎(Phronima atlantica)就比較像海洋中的寄居蟹。」劉名允分析,鈍巧戎以紐鰓樽科或海鞘類的生物為食,在吃掉內部器官後,就會鑽入棲息於空殼中,並將之視為「育嬰房」,在裡面孕育下一代。

劉名允肯定表示,「海洋小小兵—隨波逐流的浮游動物」特展內容皆為精選,其特性與可看性值得人們在閒暇之餘細細品味,在國資圖總館2樓的數位美術中心跟著浮游生物緩緩漫步,一窺牠們的身影同時,也見證這些微小動物所帶來的海洋漣漪。

「海洋小小兵—隨波逐流的浮游動物」特展

展覽日期:2024 年8 月6 日(二)至11 月3 日(日)

展覽地點:國立公共資訊圖書館總館2 樓 數位美術中心