從事任何形式的文學或出版品研究,不只是研究者與文本的對話,更是一場研究者與時代的對話。將視角放大來看,30年代的文學界,在歷經20世紀初五四新文化運動以降各種改革思潮之後,知識推廣有從精英推向普羅大眾的演變,社會上各個文學集社彼此競逐,也是出版品最蓬勃滋長的年代,不同思想潮流之間的激盪辯論,成就了這個時代的文學界眾聲喧嘩的現象。

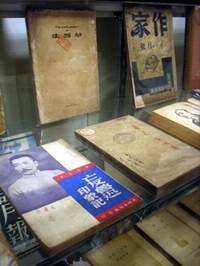

因為獨特的地緣與歷史因素,台灣的新文學發展自成一個脈絡,又因為特殊的政治因素,對於30年代新文學傳布流通的現象,始終少有相關討論與論述專書。其後進入1980年代多元共生時期、1990年代通俗文學時期、乃至21世紀的網路文學時期,長遠來看,整個文學環境的演變是呈現一種間歇性斷層的發展。而事實上台灣自1920年代以來的新文學運動,其內涵仍然有受到中國新文學的激盪。舊香居這次舉辦的「三十年代文學風華」,展出500餘本民國2、30年代的出版品,,在倡導正視古籍保存的重要性之外,大有謙卑回首歷史的意義在。

因為獨特的地緣與歷史因素,台灣的新文學發展自成一個脈絡,又因為特殊的政治因素,對於30年代新文學傳布流通的現象,始終少有相關討論與論述專書。其後進入1980年代多元共生時期、1990年代通俗文學時期、乃至21世紀的網路文學時期,長遠來看,整個文學環境的演變是呈現一種間歇性斷層的發展。而事實上台灣自1920年代以來的新文學運動,其內涵仍然有受到中國新文學的激盪。舊香居這次舉辦的「三十年代文學風華」,展出500餘本民國2、30年代的出版品,,在倡導正視古籍保存的重要性之外,大有謙卑回首歷史的意義在。

概略來看,2、30年代的中國社會,充滿了各種對立與選擇─新與舊文化的更替或融合,勞動與資產階級之間的合作或抗爭,基督教思想成為流行,馬克思思想開始活躍。政治環境,暗殺或綁架事件頻傳,威權箝制升到高峰,各種查禁政策與思想宣傳活動交相出現,大環境很不安,堅強了各種不同信仰的人其內心的信念或反動,推展了文學結社的風氣,也造就了很多寫作的題材。有人說,民國2、30年的文學界,是個百家爭鳴的時代,思想家文學家英才輩出。

裝幀方式 古籍鑑賞家津津樂道

由於時代氛圍將整個出版界的運作推向顛峰,根據《民國時期總書目》的統計,從民國開始至38年間出版的平裝書籍數量達2萬種以上。除了數量上的豐富性,當時出版品的裝幀方式,也是古籍鑑賞家最津津樂道的一個面向。「裝幀」是一本書能為讀者所辨識的外貌,以現代的角度來看,包括大小尺寸、封面設計使用的視覺元素、裝訂方式及其他可彈性取捨的配件(例如書腰、書衣)。如果以麥克魯漢(Marshall McLuhan)「媒介即訊息」的概念來看,「裝幀」就是書與讀者邂逅的開始,也是出版者在傳達書籍內容價值時策略性操盤的結果。

魯迅獨特的美學品味

20年代開始,鉛印書籍逐漸普及流行,有取代線裝書之勢,青年裝幀藝術家在書刊封面圖樣的實用價值之外開始講究整體設計,例如構圖用色、圖文比例、紙張質感等。此外,當時由作家文人直接參與書刊設計也是很大的特色。例如魯迅本人對圖書封面印製有獨到的美學品味,根據錢君匋描述,魯迅重視書籍裝飾的精美程度,能接受抽象前衛的表達方式,喜歡自己題字。近年在兩岸裝幀藝術的討論中,則視魯迅在中國現代版畫及書籍裝幀的開拓與倡導為一里程碑。

近年來隨著商業化出版市場的變化,平面設計受到重視,藝術創作環境更臻成熟,帶動書籍設計成為設計學院的一門學科。紙品是實實在在的物品,也許以現代的眼光去看民國2、30年代的書籍裝幀藝術,其實並不精美,紙裁工藝美感與訊息傳遞功能無法兼備。然而放在當時的政治社會脈絡下來鑑賞,其整體設計概念是很扎實的,尊重書卷韻味,創作者對藝術的追求體現在封面設計,在平凡與單純中更能凸顯知識分子恣意奔放的理想情懷;不論是壯烈高調或頹廢憂鬱。書籍裝幀的探討在台灣愈來愈受到重視,但多限制於形式與功能、審美與創意等的探討。其實不妨回首觀望那個年代的文學群像,至少是拋開歷史包袱去體會當時文人作家的執著與熱情。