微利時代,企業經營紛紛擁抱「學習型組織」,強調知識管理,適應市場變化。組織學習要貫徹落實,重點在環境。現在的企業多半設有圖書室或圖書館,提供內部員工使用,打破傳統學習,帶來知識創新。

微利時代,企業經營紛紛擁抱「學習型組織」,強調知識管理,適應市場變化。組織學習要貫徹落實,重點在環境。現在的企業多半設有圖書室或圖書館,提供內部員工使用,打破傳統學習,帶來知識創新。

在這些企業圖書館裡面,三商行的「中華飲食文化圖書館」與國泰世華銀行的「國泰世華金融圖書館」則把教育意義提升到公益層次,開放一般社會大眾親近使用他們的圖書館。這兩個圖書館都有經營團隊專門負責館內營運,開館時間長達10年以上,屬於定位清楚的「專門圖書館」,從館藏內容來看,前者是「飲食文獻」、另一個則是「金融知識中心」。

支持飲食文化研究 三商行設專業圖書館

「中華飲食文化圖書館」是由三商行成立,從1989年正式開館至今已經有16年。它是台灣最早、也是唯一一個以蒐藏、保存各國飲食文化文獻資料為主的圖書館。

中華飲食文化基金會專員楊秀萍表示,董事長翁肇喜一直有收藏流落世界各地的中華飲食古籍的心願,早在三商大樓奠基的剛開始,他們就有成立圖書館的意願。在多次的討論與意見徵詢之後,決定以「發揚與保存中華飲食文化」為宗旨,成立圖書館,支持飲食文化的學術研究,藉此推動交流。

從開館到今天,館內累積的中外相關資料已經超過25,000冊,有圖書、期刊、論文、古書、剪報、影音光碟、菜單、照片等。隨著時代變化,館藏內容已擴充到與東洋和西方的飲食風俗、烹飪技巧、餐飲教育等有密切相關的文獻資料。

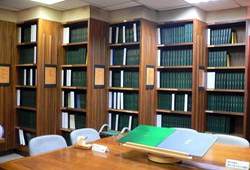

我們發現,在館藏中大部分是簡體字版本的文獻書籍。楊秀萍 說,大陸的飲食文獻很多,初期館員會到大陸採買書籍期刊,還有珍貴的手抄古本。目前館藏有1300冊,時間最早的是明朝古籍,圖書館內有一個防潮書櫃,能控制溫度與溼度,專門用來存放古籍正本。圖書館另有製作影本至於開放架上以供閱覽。

說,大陸的飲食文獻很多,初期館員會到大陸採買書籍期刊,還有珍貴的手抄古本。目前館藏有1300冊,時間最早的是明朝古籍,圖書館內有一個防潮書櫃,能控制溫度與溼度,專門用來存放古籍正本。圖書館另有製作影本至於開放架上以供閱覽。

另外一個特色館藏是國宴菜單。從兩蔣時代到阿扁總統的國宴菜單和國內外中餐廳菜單,他們不只收藏保存,還建立一個影像資料庫,開放民眾使用。很有趣的是,光比較這些菜單上的菜色,就能夠發現,原來「吃」或是「食器」在當代的台灣社會,透過想像,已進入藝術、經濟、甚至哲學等不同領域,產生互為因果的交相作用,宛如一部台灣社會變遷的縮影。

當問到成立圖書館能為企業帶來多少附加價值,楊秀萍說︰大部分仍然在企業的公益形象。圖書館本身只有行政體系,而是定期與外面的研究機構共同籌辦學術活動、補助專案研究與論文出版、或舉辦一般講座來跟社區互動。近年來,隨著三商行在餐飲市場的拓展,這些資源開始直接回饋到員工身上。除了期刊論文可以成為寫報告時的參考資料,「我們有世界各國從古到今的烹飪食譜,這些都是研發人員的創意來源。」楊秀萍表示。

國泰世華圖書館 以金融知識管理為目標

「國泰世華金融圖書館」是由國泰世華銀行文化慈善基金會所設立,目標在成為一個「金融知識管理中心」,從1997正式對外開放至今已經十年。收藏的書刊以經濟、貿易、財政、金融等學科為主,有一萬五千本的圖書、四百二十餘種期刊;中外文都有,而外文又以英、日文為主。

國泰世華金融圖書館是以國內經貿財政金融相關從業人員、學術界人士及一般民眾為服務對象,提供免費使用,有借閱服務。

這座金融圖書館的館藏,按深淺程度可以分為四種等級。「完整級」是具有研究參考及閱覽價值之出版品。「研究級」是提供給團體或個人做研究時的參考資料,包括重要參考工具書、專論,以及索引及摘要。「參考級」包含一般基本圖書、重要著者之全部作品或次要著者的部分作品,以及與金融有關的參考工具書,適合大學及研究所程度做深入閱讀、或支援個別研究。最後是「基礎級」,例如百科全書、字典、重要書目、代表性之重要作品,屬於概論性或定義性的圖書。

圖書館舉辦的常態活動有「金融理財講座」、「理財小百科講座」以及「主題書展」,結合館藏特色與企業資源,傳遞與教育社會民眾在面對因應瞬息萬變的金融環境時,應該擁有的正面觀念。除了這些,館內還另闢一個「心靈SPA區」,收藏藝文類的書籍期刊約兩千餘冊,提供更多元的閱讀選擇。

圖書館舉辦的常態活動有「金融理財講座」、「理財小百科講座」以及「主題書展」,結合館藏特色與企業資源,傳遞與教育社會民眾在面對因應瞬息萬變的金融環境時,應該擁有的正面觀念。除了這些,館內還另闢一個「心靈SPA區」,收藏藝文類的書籍期刊約兩千餘冊,提供更多元的閱讀選擇。

圖書館與企業經營的雖然看起來是兩種角色,卻同樣蘊含有企業創新的精神。

現代圖書館的發展方向,是提供讀者一個訊息彙集,便於查找與方便學習的平台。企業公益圖書館是社會參與的形式之一,將知識、人力、物力、財力投入社區,發揮正面影響力。這跟企業管理中的「學習形組織」的概念很接近,也是相輔相成的雙贏。

企業設圖書館 具社會意義

設立公益圖書館、開放知識共享,不是要企業做善事、背負道德包袱,企業有豐厚資源、人脈資訊、雄厚財力,也有經營專業,有官僚體系普遍缺乏的政策執行力,像國泰世華金融圖書館,定位在「金融知識管理中心」;或是像「中華飲食文化圖書館」,完全從公益角度出發,經由科技整合,保存與傳承文化。在強調終生學習的今日社會,企業出資成立的公益圖書館可以滿足民眾實現自我學習的需求,提升社會、形成願景。

不過這其中仍存在幾個值得深思的點。

先從執行面來看,經營圖書館聽起來簡單,學問卻不小,硬體設備如場地、桌椅設備、隔音窗、藏書櫃、電腦、光碟,軟體設備如人事費用、管理系統等,都是一筆為數可觀的支出。在微利時代,企業能否每年正常地提撥預算,維持穩地的經營模式,主動貫徹,是第一個問號。

其次,在買書、讀書及借書三種行為之間,存在什麼關係?愛看書的人,一般來說會有愛買書收藏的癖好,那麼借書呢?企業投注人力財力在經營圖書館,館的定位明確,讀者群清晰,在閱讀行為的質與量上,是否就會因此提高?借閱率與館務的推動方向是否契合?就企業的經營的觀念來說,這是不能省略掉的考量。

第三,基於使用者付費原則,企業圖書館可能向讀者推「閱讀版稅」的政策嗎?從國外公立與私立圖書館收取「閱讀版稅」的實務經驗,讀者每借出一本書,必須付大約2元到5元做為版稅。這些金額的用途,可以給作家以增加其版稅收入,可以留供圖書館做館藏維護或活動推廣,或是捐給公益協會或學術組織,推廣會務,成就美事一樁。但以國人的行為觀念來看,「無償授權」的做法還是最能得到民眾的支持,相形之下,要將「閱讀版稅」的概念推廣開,應該很不容易。

企業設圖書館的意願

最後,圖書館的經營,可不可以有商業取向的架構?也許願意投入圖書館經營的企業會這麼少,原因就出在這裡。

企業願意從事公益行為,一定是這些活動對公司形象有很大的幫助。現在大家都把焦點放在固定的議題:貧富差距、環保、能源等。相對來說,經營圖書館卻是能見度不高、漫長又吃力不討好的投資。

商業化取向的架構應該正當化理論與想法,引導企業投注在與 本身產業與策略有關,而且真正能夠發揮影響力替社會帶來改變的領域。但是適當的分際在哪裡?這套架構該如何引導企業做出有價值的選擇?

本身產業與策略有關,而且真正能夠發揮影響力替社會帶來改變的領域。但是適當的分際在哪裡?這套架構該如何引導企業做出有價值的選擇?

知識會帶來力量,讀書的目的是有多一點學問,幫助別人、回饋社會。當然,企業投入圖書館的經營是要有長期的準備,因為這畢竟不像贊助運動賽事或公益活動,有如此頻繁且密集的曝光機會。