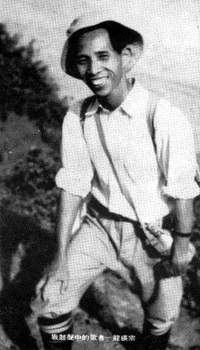

龍瑛宗,本名劉榮宗1911年生,新竹北埔人。1937年以處女作〈植有木瓜樹的小鎮〉,入選日本《改造》雜誌小說徵文的「佳作推薦」,即在文壇嶄露頭角,爾後陸續有小說、詩、隨筆、文藝時評發表。1940年加盟「台灣文藝家協會」,擔任該會雜誌《文藝台灣》編輯委員。1942年,辭掉銀行工作,專任《台灣日日新報》編輯,同年十月,與西川滿、張文環、濱田隼雄,被選為「第一回大東亞文學大會」的台灣地區代表。與張文環、呂赫若、楊逵,同為「戰爭期」最重要的小說家。戰前他發表的小說有23篇,計有〈植有木瓜樹的小鎮〉、〈夕照〉、〈黑妞〉、〈白鬼〉、〈黃昏月〉、〈村姑娘逝矣〉、〈邂逅〉、〈午前的懸崖〉、〈白色的山脈〉、〈不知道的幸福〉、〈一個女人的紀錄〉、〈青雲〉、〈龍舌蘭與月〉、〈崖上的男子〉、〈蓮霧的庭院〉、〈造煙草〉、〈濤聲〉、〈年輕的海〉、〈歌〉、〈哄笑的清風館〉、〈婚約奇談〉等,另有中篇小說〈趙夫人的戲畫〉,結集出版的有文學評論《孤獨的蠹魚》。

龍瑛宗,本名劉榮宗1911年生,新竹北埔人。1937年以處女作〈植有木瓜樹的小鎮〉,入選日本《改造》雜誌小說徵文的「佳作推薦」,即在文壇嶄露頭角,爾後陸續有小說、詩、隨筆、文藝時評發表。1940年加盟「台灣文藝家協會」,擔任該會雜誌《文藝台灣》編輯委員。1942年,辭掉銀行工作,專任《台灣日日新報》編輯,同年十月,與西川滿、張文環、濱田隼雄,被選為「第一回大東亞文學大會」的台灣地區代表。與張文環、呂赫若、楊逵,同為「戰爭期」最重要的小說家。戰前他發表的小說有23篇,計有〈植有木瓜樹的小鎮〉、〈夕照〉、〈黑妞〉、〈白鬼〉、〈黃昏月〉、〈村姑娘逝矣〉、〈邂逅〉、〈午前的懸崖〉、〈白色的山脈〉、〈不知道的幸福〉、〈一個女人的紀錄〉、〈青雲〉、〈龍舌蘭與月〉、〈崖上的男子〉、〈蓮霧的庭院〉、〈造煙草〉、〈濤聲〉、〈年輕的海〉、〈歌〉、〈哄笑的清風館〉、〈婚約奇談〉等,另有中篇小說〈趙夫人的戲畫〉,結集出版的有文學評論《孤獨的蠹魚》。

突破了外象寫實的窠臼

緣於靦腆內向的個性,出身商人之家的小資產階級,龍瑛宗常有壓抑的被殖民者及客家人情結,後天的文學教育又受到法國、俄國寫實主義、自然主義、現代主義及日本感覺派文學的影響,加上處身於1940年代台灣經濟由農業經濟步向市鎮的、工商經濟,以及台灣人心靈遭受到皇民化和戰爭威脅的陰影,龍瑛宗的文學世界,乃是以日式教育知識分子的觀點,反映了日治末期在殖民統治及封建習俗深刻化的摧殘下,台灣人的衝突、攤販和哀傷,檢視市民階級頹喪、陰鬱、灰暗的心靈層面和生活圖像,特別是對於台灣女性悲劇性命運的悲憫觀照,其文學風格,突破了外象寫實的窠臼,注入心靈葛藤的寫實,融會了現代主義個人式的內省與質疑,及感覺派纖細唯美的色彩,充分顯露出世紀末殖民地知識分子「美麗與哀愁」的思考角度。

戰後的1945年至1947年之間,龍瑛宗又發表了〈青天白日旗〉、〈從汕頭來的男子〉、〈燃燒的女人〉等三篇作品,1947年擔任《中華日報》日文版主任,1949年轉入合作金庫服務,擔任信託部課長,1976年自合作金庫退休,再度專事寫作,次年以日文完成中篇小說〈媽祖宮的姑娘們〉、短篇小說〈夜流〉、〈月黑風高〉。1978年完成日文長篇小說〈紅塵〉,鍾肇政先生譯成中文,在《民眾日報》連載。1980年,透過苦修與磨練,龍瑛宗終於以中文寫出首篇小說〈杜甫在長安〉,次年又發表中文小說〈勁風與野草〉,再度引起文壇的注意及肯定。1985年,由蘭亭書店出版他第一本個人小說選集《午前的懸崖》,1987年,由聯經出版事業公司出版《杜甫在長安》。

戰後的1945年至1947年之間,龍瑛宗又發表了〈青天白日旗〉、〈從汕頭來的男子〉、〈燃燒的女人〉等三篇作品,1947年擔任《中華日報》日文版主任,1949年轉入合作金庫服務,擔任信託部課長,1976年自合作金庫退休,再度專事寫作,次年以日文完成中篇小說〈媽祖宮的姑娘們〉、短篇小說〈夜流〉、〈月黑風高〉。1978年完成日文長篇小說〈紅塵〉,鍾肇政先生譯成中文,在《民眾日報》連載。1980年,透過苦修與磨練,龍瑛宗終於以中文寫出首篇小說〈杜甫在長安〉,次年又發表中文小說〈勁風與野草〉,再度引起文壇的注意及肯定。1985年,由蘭亭書店出版他第一本個人小說選集《午前的懸崖》,1987年,由聯經出版事業公司出版《杜甫在長安》。

不同階段皆有代表作

在龍瑛宗將近60年的創作生涯中,跨越了日本殖民時代及國民黨統治時代,可區分為戰前、戰後初期、退休以後三個階段,三個階段各有的代表作,可窺出其文學風貌的特質及轉變,同時可看出一個台灣作家迂迴曲折的心路歷程。(本文轉載自前衛出版社出版之《龍瑛宗集》一書)