三百多年台灣曬鹽歷史雖然隨著時代演進已走入終點,但在有心人士的推動和保存下,過去豐富的曬鹽歷史已融入新時代文化並結合觀光與教育,開創鹽田生命新起點。

三百多年台灣曬鹽歷史雖然隨著時代演進已走入終點,但在有心人士的推動和保存下,過去豐富的曬鹽歷史已融入新時代文化並結合觀光與教育,開創鹽田生命新起點。

兩座白色金字塔 細數鹽田種種

遠遠就看到一座位於七股鹽山旁的兩座白色金字塔,這就是在2005年1月30日正式開館的「台灣鹽博物館」,並於2月4日由呂副總統主持博物館揭碑典禮。

文建會主委陳其南表示:「台灣有許多日治時期保留下來的產業,例如糖業、鐵路、樟腦,以及鹽業,這些產業都代表台灣資源重要傳承,更重要的是這些產業多半遺留歷史建築,以及豐富的史料,是發展產業博物館最好的參考,台灣鹽博物館正可反映時代變遷的最佳印證,並且提供一個良好的典範。」

台灣鹽博物館不僅生動地紀錄鹽工們生活上的過往及保存台灣鹽業過去珍貴史料照片等,讓那美麗的鹽田風光真實的展現給所有人欣賞。

台灣鹽博物館不僅生動地紀錄鹽工們生活上的過往及保存台灣鹽業過去珍貴史料照片等,讓那美麗的鹽田風光真實的展現給所有人欣賞。

正式開館以來,博物館獲得許多遠道來訪觀眾的鼓勵,尤其館內有大量導覽解說服務人員主動為觀眾導覽,一改大家參觀博物館「自己看」的經驗,此外解說志工人員中有許多是退休的鹽務工作人員,成為博物館的特色之一。

鹽光基金擔綱經營

台灣鹽博物館,是國內第一座由非營利機構獨立經營的大型博物館,是台灣博物館的重要里程碑,這座全台首座以鹽為主題的博物館,完整呈現台灣鹽業發展338年的歷史縮影,結合教育娛樂功能,相當值得一遊。

現由鹽光文教基金會維繫博物館的研究、典藏、展示、教育的完整功能,而基金會承接經營權只有二年,預計在二年後會納入成為屏東海生館的分館,由海生館接手經營,屆時鹽博館將會隸屬教育部,讓鹽博館永續經營。

現由鹽光文教基金會維繫博物館的研究、典藏、展示、教育的完整功能,而基金會承接經營權只有二年,預計在二年後會納入成為屏東海生館的分館,由海生館接手經營,屆時鹽博館將會隸屬教育部,讓鹽博館永續經營。

台灣鹽博物館的成立可說是歷經千辛萬苦,鹽光基金會執行長林亞孫回憶著說:「民國83年時,我擔任台鹽公司的國會聯絡人,當時立法院興起一股歷史文化風,要求國營事業建博物館,經過一番評估,最後選址在七股潟湖鹽場旁,好不容易盼到博物館硬體開始興建,但台鹽趕在民營化之前卻以博物館是賠錢生意為理由,將一棟接近完工的空屋繳給國庫,從此鹽業博物館就變成沒人理會的空屋,如同「文化棄嬰」;最後是在台南縣政府委外經營由鹽光文教基金會得標,並以兩年為營運期限。」

催生歷程長達10年

風光開幕的台灣鹽業博物館,背後10年的催生歷程,全程參與博物館籌設的林亞孫表示,在台鹽公司工作長達31年,他認為:「如果連我們這些鹽田子弟都放棄的話,台灣鹽業博物館將永遠沒有開幕的一天。」

風光開幕的台灣鹽業博物館,背後10年的催生歷程,全程參與博物館籌設的林亞孫表示,在台鹽公司工作長達31年,他認為:「如果連我們這些鹽田子弟都放棄的話,台灣鹽業博物館將永遠沒有開幕的一天。」

他表示:「鹽是台灣十分重要的產業之一,當時我在台鹽工作時就知道鹽業會走向日本的模式,即是成立一座鹽博物館,現在我們的規模和收藏都比日本來得豐富,單單珍貴文物我們就有約二十萬件,但因空間限制只有展出一萬多件,而舊照片有約二萬多張,都是得來不易的珍貴資料。」

台灣雨期多,每年僅10月到隔年3月較能長期曬鹽,加上人工成本提高,七○年代曬鹽改採機械化,傳統曬鹽場因而大量委縮。自1665年明鄭諮議參軍陳永華教民曬鹽算起,根據連橫《台灣通史》的記述,陳永華開始教民曬鹽的地點,在今之台南市鹽埕地區。

台灣雨期多,每年僅10月到隔年3月較能長期曬鹽,加上人工成本提高,七○年代曬鹽改採機械化,傳統曬鹽場因而大量委縮。自1665年明鄭諮議參軍陳永華教民曬鹽算起,根據連橫《台灣通史》的記述,陳永華開始教民曬鹽的地點,在今之台南市鹽埕地區。

珍貴資料包括有橫跨日治、戰後二代完整文獻、上百鹽業相關工作者的口述歷史影片檔、近千張老相片,數以千計的文物,可相當完整呈現台灣鹽業發展脈絡,並述說鹽民生活史與勞動史情況。

鹽光基金會未來並計劃結合當地資源,搭配推出探訪七股潟湖、黑面琵鷺保護區、紅樹林的深度生態之旅,讓博物館的展覽可以延伸至戶外自然教學,連成一條觀光動線。

進入鹽工的時光隧道

執行長可不是坐在辦公室裡指揮就好,他可是常常站在入口區觀察來館民眾的舉動,看到很多家長帶小孩一同來到館的門口會說:「鹽有什麼好看的?」這時執行長就會向他們打包票:「你們先進去看,如果不好看就來找我,我會在這裡等你們。」通常在過了兩個小時後,執行長再遇到他們就完全不一樣了,他們會興高采烈地向執行長訴說原來鹽有那麼多東西可以看。

佔地近五千平方米的台灣鹽業博物館,樓高四層,先就外部景觀來看,執行長有兩項堅持:「其一是入口的意象必須十分明確,採用的是讓台灣曬鹽的場景一目了然;其二是外型部分把鹽的結晶意義做出有稜有角就像鹽山相應合,至於其他就以自然為原則來展示鹽業歷史。」

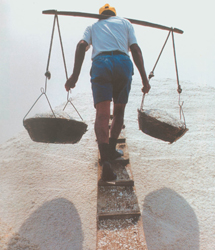

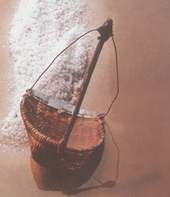

再就內部來看,一樓以劇場形態還原台灣特有的鹽田生活,進門首先映入眼簾是鹽田風光展示區如同身歷其境,就可以看到鹽工整地、曬鹽、收鹽的辛苦過程,展示區還可以轉化為動態的表演劇場,讓遊客藉由互動式的表演方式更融入鹽村生活,此外還有聲光環繞的劇場,進入五○年代的時光隧道,體會鹽工從早到晚辛苦忙碌的一天。

再就內部來看,一樓以劇場形態還原台灣特有的鹽田生活,進門首先映入眼簾是鹽田風光展示區如同身歷其境,就可以看到鹽工整地、曬鹽、收鹽的辛苦過程,展示區還可以轉化為動態的表演劇場,讓遊客藉由互動式的表演方式更融入鹽村生活,此外還有聲光環繞的劇場,進入五○年代的時光隧道,體會鹽工從早到晚辛苦忙碌的一天。

現在帶您進入二樓,在這可以找到有關台灣鹽的豐富知識和常識,比如說曬鹽方式區又在那?現在台灣吃的鹽從那來?您只要動動手翻翻鐵板書,或帶上耳機、上網查詢,三百多年的台灣鹽業史讓您遨遊。

並且藉由萬件文物與傳統製鹽機具,呈現台灣三百多年來鹽業的縮影,裡面更陳列數萬鹽業文件與各種製鹽機具。

三、四樓則是以「世界的鹽」為主題,體會世界不同風情的採鹽實錄,並展示中國四川井鹽、波蘭地底鹽礦體驗區及澳洲岩鹽等世界各國鹽業發展史。

三、四樓則是以「世界的鹽」為主題,體會世界不同風情的採鹽實錄,並展示中國四川井鹽、波蘭地底鹽礦體驗區及澳洲岩鹽等世界各國鹽業發展史。

鹽業博物館更兼具科學、探索、教育、展覽、美學、視聽與休閒等多項功能,而且為了讓小朋友可以更能夠了解鹽業歷史,預計在五月底將開幕兒童探索館,讓來館的孩童用不同的方式欣賞台灣鹽業。

重視遊客互動 交流機會多

林亞孫表示:「其實我們有規劃很多其他博物館沒有的,其中特別重視和遊客互動的展示方式,但很多都受限於經費的問題,例如文化鹽田來說,設計以親子交流的方式,讓大人和小孩可以有更多機會交流,這也是遊客覺得應該加強的地方。」

林亞孫表示:「其實我們有規劃很多其他博物館沒有的,其中特別重視和遊客互動的展示方式,但很多都受限於經費的問題,例如文化鹽田來說,設計以親子交流的方式,讓大人和小孩可以有更多機會交流,這也是遊客覺得應該加強的地方。」

來到這裡真的可以看到不同於一般靜態展示的博物館,台灣鹽博物館內處處可見多元趣味具另類創意規劃設計,館內典藏豐富不但是全亞洲第一,在世界鹽博館排名更是名列前茅。

結合旅遊 創造觀光人潮

台灣鹽業博物館期以鹽業文化資產全方位保存展現產業博物館面貌,未來希望結合旅遊、吸引觀光人潮。

林亞孫謙虛表示他只是一個推手:「這座博物館歷經十年的籌備過程,雖然說有許多不為人知的酸楚,但接下來的營運階段,才是挑戰的開始,但我想我們都已經準備好來迎接任何的挑戰。」

究竟有何種魔力讓林亞孫可以如此堅持?他覺得:「可能是因為我對文學熱愛和長官不斷鼓勵下,我知道註定要和鹽博物館一同奮鬥下去,並堅持到最後。」這位推手對於博物館如同看孩子一樣「付出才會心疼」,而現在推手可說是深具信心,因在大家的鼓勵下,開館十天的試營運已有超過六千人來博物館,此外七股鄉民對於博物館的成立十分支持和高興。

究竟有何種魔力讓林亞孫可以如此堅持?他覺得:「可能是因為我對文學熱愛和長官不斷鼓勵下,我知道註定要和鹽博物館一同奮鬥下去,並堅持到最後。」這位推手對於博物館如同看孩子一樣「付出才會心疼」,而現在推手可說是深具信心,因在大家的鼓勵下,開館十天的試營運已有超過六千人來博物館,此外七股鄉民對於博物館的成立十分支持和高興。

林亞孫也期許政府可以更重視博物館發展和經營,這對他們來說有相當大的鼓勵和肯定。

產業可以消失 文化必須傳承

來一趟台灣鹽博物館,肯定會讓你有意想不到的收穫,它所呈現出來的不僅是展示作用,更加入以文化目的而保留的歷代各形式鹽田和資料意義。

來一趟台灣鹽博物館,肯定會讓你有意想不到的收穫,它所呈現出來的不僅是展示作用,更加入以文化目的而保留的歷代各形式鹽田和資料意義。

如同執行長所言:「產業可以消失,文化必須傳承。」338年的台灣曬鹽產業雖然形式上走入歷史,但另一方面卻是生機無限。

台灣曬鹽風光雖然不再,可是冉冉在七股海岸的金字塔造型的台灣鹽博物館,為曾經左右台灣發展鹽業歷史留下珍貴紀錄,更是亞洲最大的鹽業博物館,完整記錄台灣鹽歷史,並默默地傳承堅毅的曬鹽文化。

台灣鹽博物館

台灣鹽博物館

地 址:724台南縣七股鄉鹽埕村69號

電 話:06-7800691

網 址:www.twsalt.org

台灣鹽業實錄書

由鹽光基金會編撰的《台灣鹽業實錄》新書以35萬多字展現台灣鹽業史的重要歷程。

林亞孫表示:「我們基金會有許多珍貴的史料和照片等,如果一旦遺失就再也喚不回來,有鑑於此,將得來不易的鹽業歷史和資料加以整理出版成台灣鹽業實錄一書,現在鹽光基金會的堅持和付出可說是有了代價,因為我們深信台灣本土文化是十分重要的。」