錢穆故居原名素書樓,從一塊墳地,變身錢穆夫婦的居所到對外開放參觀的故居,期間屋主、管理者皆有所變更,然在房舍中,唯一不變的靈魂是錢穆主張「為學」與「做人」,兩者並重的儒家精神,也是每個人應具備的美德。

造訪錢穆故居當日,氣溫微涼,舒爽宜人,一抵達目的地,天空瞬間飄起綿綿細雨,仿如是上天為一代儒學大師——錢穆所受的委屈叫不平。時間倒回1988年,曾有臺北市議員質疑市產遭非法使用,素書樓也被牽涉其中,迫使高齡96歲的錢穆,搬離居住了22年的處所。這對終身提倡人品教育至上的錢穆,無疑是一種污衊,不料事發短短3個月,錢穆溘然長逝,令文化界感到唏噓不已。雖然臺北市政府在2002年3月重新開放錢穆故居給民眾參觀時,曾公開澄清錢穆未霸占公產,還其清白,但這聲遲來的道歉,錢穆再也聽不見了。

香港局勢動盪不安 來臺擇地定居

1966年中國大陸爆發「文化大革命」,香港難民潮隨之聚起,當時已辭去新亞書院院長職務的錢穆,本欲留在香港準備全力撰寫《朱子新學案》,無奈情勢緊張,決定先來臺覓地,擇得外雙溪一塊幽靜的墓地,方便專注寫作。當時土地問題已談妥、工程師也選定了,但先總統蔣中正得知此消息,堅持建造政府賓館以禮賢下士,直接命陽明山管理局依錢穆夫人錢胡美琦所繪之圖樣,打造屋舍。

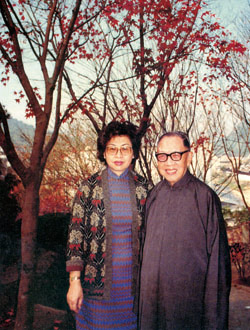

1968年7月錢穆夫婦,正式遷入外雙溪居住,錢穆為感念母親在他得傷寒,誤用藥物幾乎不治之時,朝夕不離照護,特別以無錫七房橋五世同堂故居裡,母親居所之素書堂作為依據,取名素書樓。其設計藍圖,取自錢穆夫婦於香港九龍沙田郊區的屋舍,為一棟二層高的樓房,室內擺設簡樸,景色幽靜。錢穆故居經營管理計畫執行長秦照芬表示,院內的花草雅石都是主人多年佈置的心血,夾步道而迎的楓樹、房舍後方矗立的竹子、園裡的茶花等,皆是錢夫人親手植栽的成果。

終生貢獻於教育界 作育英才無數

錢穆一生奉獻於教育界,前後逾70載,致力宏揚儒家精神,尤以朱子提倡的思想最為推崇,錢穆主張「為學」與「做人」兩者絕不可分,並且認為「人的一切事,以學做人為第一件事」。故居客廳裡不但立有朱子雕像,也掛著朱子所書「立修齊志」、「讀聖賢書」及「靜神養氣」的字軸,在在顯示出錢穆對朱子的景仰。

搬進素書樓後次年,錢穆便受邀擔任中國文化大學歷史研究所教授,每週於家中客廳講課2小時。「先生上課從不帶課本,每個星期一下午3點半的時候,但見先生一手拿著鬧鐘,一手扶著欄杆,步履穩健地從樓上慢慢走下來,坐定後開始上課,先生的蘇州鄉音很重,但語調卻渾厚沉雄……。」錢穆弟子回憶當年講課實況。

錢穆在講堂上總是神采飛揚,讓學生領略中國文化的博大精深,加上聽課學生不受限於校內,吸引許多慕名而來的學子,一聽就是20年,有的學生聽成了教授,又帶著學生來聽課,最高紀錄曾出現五代同堂的盛況,也教育出不少知名的學者。秦照芬說,甚至有大陸時期90多歲高齡的學生,婉拒錢夫人開車接送,堅持親自走階梯上素書樓看先生,萬分感人。直到1986年錢穆決定退休,於餐桌牆上所懸掛的大型輸出照片,便是同年6月9日,最後一堂公開授課的紀念留影。「其實之後還是會有學生回來聽課,先生為他們多講了2年的課,一直到身體狀況不佳,方才停止,」秦照芬補充。

自幼勤學 筆耕不輟

雖然錢穆只有中學學歷,但從小勤奮自修,學貫經史子集四部,對於中國歷史文化著實重視。因此故居最多的就是書,書櫃的尺寸都是從地板延伸到天花板,每格書架甚至分內外二層以放置大量藏書,可惜遷出素書樓後,已將大量書籍捐贈給友人或文化大學圖書館。如今,僅剩二樓書房壯觀的書冊,供參觀者遙想當年書香滿室的況味。

書房內,典雅的木製書桌,配以窗外高風亮節的黃金竹,是錢穆寫作的場域,擺設樸質,卻充滿文人氣息。他的生活十分規律,很少應酬,每天清晨起床後,在樓廊小坐片刻,便開始專注於寫作,其間偶爾閒步,午休片刻,再繼續書寫。秦照芬表示,錢穆一生撰寫約1,700萬字,經整理後集結成全集54大冊,在臺期間共完成31本著作,其中最具代表性的莫過於《朱子新學案》,先生研讀3遍朱子的書冊,字字斟酌,自開始落筆迄於完稿亦達5年時間,才完成其經典著作。二樓展示間內,便展有《朱子新學案》手稿及錢穆與友人、學生談論學問的相關書信等複製品,可藉由文件書寫的方式、修改的筆跡,洞察錢穆的寫作習慣與思考模式。

到了晚年,錢穆的視力極差,兩眼幾乎不見字,執筆時,多寫下一字,即不認識上一字,前後兩字會交疊在一起,難以辨識,書報也必須由人讀給他聽。不過,錢穆從沒為此放棄任何做學問的機會,在夫人錢胡美琦的協助下,持續謄寫稿件。曾在素書樓工作2年的秦照芬說:「先生的思緒理路相當清晰,雖然視力不佳,透過耳朵聆聽的方式,便清楚知道稿件要如何修改,而他撰寫的書籍,也不是在出書那一刻就宣告終結,先生會一再拿出舊有著作,修校錯誤、補充資料。」

夫妻感情深厚 夫人用心照料

錢穆與夫人錢胡美琦相互扶持,鶼鰈情深,故居二樓的樓廊,除了每天錢穆會在此行走,當作健身的場所,這裡更是夫婦倆閒話家常的地方。坐在樓廊的藤椅,透過大片窗戶遠眺美景,彼此談論著人生問題、對社會現象的觀感等,讓錢夫人對這段時光格外珍惜,還彙集成書出版《樓廊閒話》。

再轉往夫婦的臥房,五斗櫃和兩張床鋪,簡單的配置,卻也看出錢夫人的用心。秦照芬表示,錢穆生病時,夫人為了全心照料他,甚至不敢躺在床上,深怕太過熟睡,疏忽對他的照顧,也會從早忙到晚,花盡心思準備食物給他吃。此外,臥房牆上懸掛的畫作——「蒼松雙鶴圖」,是錢夫人親自繪製,送給錢穆80大壽的賀禮。秦照芬補充,原有兩幅畫作,另一幅「富貴白頭」已交還夫人。

體認中國文化精髓

目前故居由臺北市政府文化局委任臺北市立教育大學經營管理。錢夫人原於一樓的畫室,改成多媒體展示間,主要作為推廣人文課程、闡揚中國文化之用,如古琴推廣班、基礎書法班、讀經班等,像是「閱讀。文化。朱子」講座,透過朱子的著作及闡解,讓民眾重新了解中國文化的特質與內涵,進而體認中國文化之美,這也是錢穆畢生推崇的理念,他曾在著作《朱子新學案》開宗明義寫道:「在中國歷史上,前古有孔子,後古有朱子,此兩人,皆在中國學術思想史及中國文化史上發出莫大聲光,留下莫大影響。曠觀全史,恐無第三人堪與倫比。」以表示對朱子的敬仰。

故居右後方,昔日錢夫人種花的溫室,也改裝為人文茶坊,讓訪客可以品杯好茶,感受文人雅士的悠閒愜意。秦照芬說,在變動吵雜的社會中,很難靜下心來體會簡單樸實的生活意境,不妨走進錢穆故居,去體驗讀書人平淡、恬靜卻充滿力量的生活,並且學習錢穆的好修養,特別是現今不少學者總是口無遮攔,四處謾罵他人,錢穆對於任何批評從來不打筆仗,也不罵人,只是繼續專注做學問,因為他說:「學問之入門……,第一足先應是人生行為方面。」

錢穆小檔案

錢穆(1895-1990)字賓四,江蘇無錫人。自幼天資聰穎,18歲即為鄉村小學教師,先後曾任教於北大、清華、燕京、北師大、西南聯大等校,1949年赴港創辦新亞書院,1967年遷臺,曾擔任中國文化大學歷史研究所教授,一生奉獻於教育界,寫有《國史大綱》、 《先秦諸子繫年》、 《劉向歆父子年譜》、 《朱子學新案》、 《中國文化精神》、 《中國學術思想史論叢》、 《八十憶雙親師友雜憶合刊》 等經典著作。

錢穆故居

【地 址】臺北市士林區臨溪路72號(東吳大學外雙溪校區內)

【開放時間】9:00~17:00(週一及國定假日休館)

經/典/名/言

士大夫則須從讀書中明義理,來做社會上一個有用人物。

《中國思想史小叢書》甲編共5冊

作 者:錢穆

出 版 社:素書樓文教基金會 蘭臺出版社

出版日期:2001年02月

錢穆生前為促進國人對中華傳統文化的認識,曾計畫將其著作分類編為「小叢書」,以便青年學子閱讀。素書樓文教基金會遵循錢穆遺意,以聯經公司1997年之全集版為底本,將錢穆著作分類重排,出版選輯《中國思想史小論叢》甲編一套,包括《中國思想史》、《宋明理學概述》、《朱子學提綱》、《陽明學述要》、《中國思想通俗講話》五書,除《陽明學述要》僅改正原版若干誤植文字及調整若干標點符號外,其它四書,還特別增入私名號、書名號以及酌加引號,以利閱讀。