沒有學術著作,就無法讓「修復學」成為一門學問,徐美文努力發表論文、取得博士學位,只為讓書籍修復工作,成為一門專門學科,而不只是附屬的技藝工法。

畢業於國立臺北大學古典文獻研究所、目前正在國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所攻讀博士的徐美文,同時也是國立臺灣圖書館「臺灣圖書醫院」的修復人員,自97年4月報到工作開始,受到修復學專家楊時榮先生的啟蒙,一頭栽進書籍修復工作。

雖然原本就擁有藏書、研究版本、目錄等理論基礎,對於古籍修復技術有濃厚興趣的徐美文,在實際從事書籍修復工作後,有感於知識的不足,持續進修博士學位,她認為要有學術著作,才能讓古籍修復的技術受到重視,成為一門顯學,讓更多人知道,也才能培養年輕後輩。

徐美文表示,對照歐、美、日或目前的中國大陸在圖書修復工作的重視,臺灣受限於人員體制配置及經費等因素,將會造成古籍修復技術的斷層。

培養青年後進 向下札根

古籍修復是文化傳承的重大工程之一,然而,目前在高等考試或專業技術人員考試中並無此項目,對於學有專精、有興趣參與書籍修復工作的年輕人而言,想要把書籍修復作為長期性工作相對上是沒有保障的,這自然會影響到後輩投入此工作的意願,對技術的傳承是會有一定的影響,徐美文補充說明。

雖然,圖書館在寒暑假會開放相關科系學生到館內實習,藉由每次4至5位同學的參與,讓他們得以將所學與實務結合;另外,也針對一般民眾開辦研習營、講座、圖書醫生培訓班等課程,讓更多人了解書籍修復的工作,也能更加愛惜身旁的書籍。

但這些都不是長久之計,徐美文希望能將「修復學」變成一問學問,並希望未來也能接受民間的委託,以計費方式維修在民間保存的古書籍,藉由自食其力的方式,讓更多年輕人可以投入書籍修復的工作,也藉由這種向上提升的方式,讓修復技術得以傳承下去。

對書的喜愛 連結志工向心力

而為了達成館內眾多待修書籍的進度,圖書館特別在96年及99年招募了兩批志工參與書籍修復工作,因為這些志工的熱心參與,讓館內書籍得以一一獲得修復。

從99年開始參與書籍修復工作的陳金興表示,所有參與書籍修復工作的志工,大多是對書籍有親近感,無論退休前從事的是何種工作,都樂於和大家分享在書籍修復及生活上的經驗,也讓志工們喜歡來到這裡。目前在「臺灣圖書醫院」參與書籍修復的志工,多為已退休人士,他們每星期抽出2至4個半天來做修復工作。

從學校會計退休的劉穗生說,為了讓修補的書看不出來是補過洞的,用宣紙的纖維一絲絲慢慢的補,這過程是需要很多的細心及耐性去完成。

劉穗生更表示,也因為96年參與志工的楊靜筠總是將經驗傾囊相授,讓他學到許多修復技巧;當花了一、二個月修補完一本書後,那種愉快、充滿成就感的心情是無法用言語形容的,也因為參與書籍修復的工作,讓他更加「惜物」。

在圖書館任職近25年的陳窓明表示,目前書籍修復的材料及工具愈來愈先進,使用新機器會加快修復工作的完成,所以需要隨時學習新東西。

古書遇到新材料 修舊如舊是最高境界

館內常會安排老師來上課,除了教理論,也會邀請如裱畫師父等具實務經驗的達人來教授,陳窓明說,要隨時保持「活到老,學到老」的精神。

負責材料總管的志工吳國強表示,在修復書籍時,常有溫故知新的感覺,像以前看人裱畫時不知其道理,在這裡實際做過後,就與過往印象結合了。

需隨時接觸新材料的吳國強說,現在的修復材料很多樣、也很新,對材枓的認識要更廣泛的了解,讓新科技來修復古老的書籍,是很有趣的一件事。

陳金興也舉了德國二戰後的舊建物為例,保留舊有可用的原材料,加上新建材去修補,讓舊城維持原有的樣貌;而書籍修復的最高境界也是要如此。

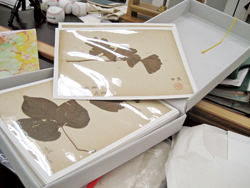

在陳窓明及志工們的口中,徐美文像個保姆,以「無為而治」的方式,帶領著他們前往修復工作的更高境界,無論是遭水淹或蟲蛀的書磚,經過這群書籍醫生的巧手與細心修復,歷經清潔、揭除背紙、重新托裱、打紙釘等煩瑣程序,又是一本可供翻閱的書籍了。

徐美文說,古籍修復工作將會是她一輩子的工作。