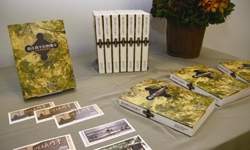

如果以文學館當地標,來想像臺灣的地圖應該為什麼模樣?日前,國立台灣文學館發表《我在我不在的地方──文學現場踏查記》新書,在這本書中記錄這塊土地上的22名作家與文學社群的故事,而這些故事集合了多達20多位青壯代的作家以彩筆耙梳,照見前人在臺灣文學辛勤的腳步。

負責執行本案的文訊雜誌社採訪團隊歷經多次在全臺的探訪、攝影與整理,翻遍相關歷史卷冊蒐集圖片,再透過插畫家張振松精心繪製文學地圖,最後完成上起日治時期的賴和、鍾理和、楊逵、萊園、鹽分地帶,以迄戰後的耕莘文教院、明星咖啡館、林海音、余光中、黃春明、王文興、吳晟、張曉風、莫那能等,融合古今、今昔對照的作品。

文學現場,是作家作品醞釀、寫作與完成的場所,也可能是一群作家聚集、聊天,甚至展開文學乃至社會運動的場所。在這些場所中,我們看到作家在歷史現場中奮力拚搏。在他們的書寫中,土地被賦予了情感;在他們的名篇裡,歲月著上了色澤。

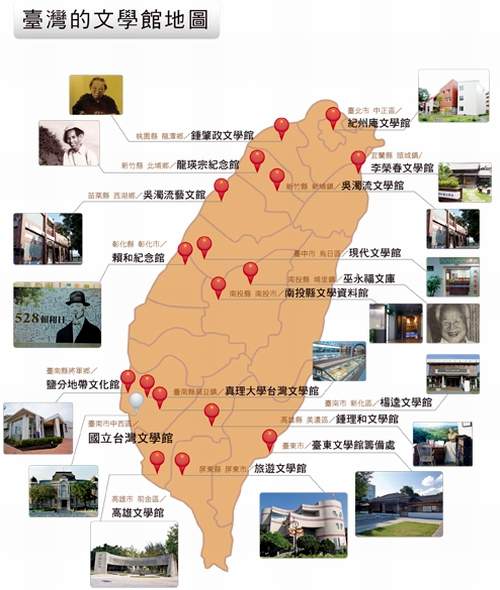

現在我們再用另一個角度走訪臺灣的文學館,在這些館舍中,多是作家與土地的連結,畢竟創作是離不開土地的,「今日作家書寫家鄉,來日家鄉紀錄作家」,經由這一座座的文學館,我們可以重新串起臺灣的文學地圖,儘管這不代表臺灣文學的全部,但絕對是很重要的一部分。

現在我們再用另一個角度走訪臺灣的文學館,在這些館舍中,多是作家與土地的連結,畢竟創作是離不開土地的,「今日作家書寫家鄉,來日家鄉紀錄作家」,經由這一座座的文學館,我們可以重新串起臺灣的文學地圖,儘管這不代表臺灣文學的全部,但絕對是很重要的一部分。

編按:由國立台灣文學館出版發行,文訊雜誌社編輯製作的《我在我不在的地方─文學現場踏查記》新書,與本期封面故事專題相輝映,讓臺灣的文學地圖更顯清晰。(本書已介紹之鍾肇政文學館及楊逵文學館,本專題不再重覆,特此說明。)