如果年輕的生命是可以這樣揮霍,那是值得的。《105公路》的作者黃婷鈺,以不同的姿勢釋了她對於年輕生命的態度,這樣的態度著實令人動容。

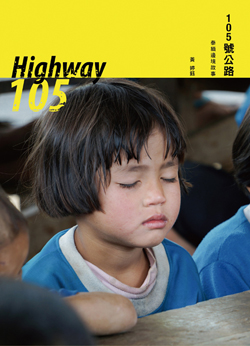

2006年起作者常駐泰緬邊境地區,為了從事海外人道援助工作,泰語和緬語從頭學起,她以擔任緬甸貧童教育計畫負責人身分,協助難民營幼兒教育服務工作,並與在地社區建立夥伴情誼,厚植難民團體自助能量,同時還協調國際非政府組織間的合作方案,以及積極參與難民議題會議。

一個年輕生命,以堅定的腳步做為一個國際事務參與的真正實踐者。她有感於緬甸風災的百姓苦難,自行在台灣發起災後重建計畫之募款行動;2008年, 她還獲選外交部指派臺灣NGO代表團,前往布拉格參加NGO-Forum活動;後來作者常將第一線海外實務工作經驗,撰寫論文發表於國民教育研究學報,以 及多次在媒體報刊發表倡議緬甸兒童權益和關注難民教育問題之文章。回憶當年,黃婷鈺指出,大學畢業後為了看見「另一個版本的世界」的自己,打工存錢毅然出 走臺灣到了泰緬邊境,開始了長期和緬甸難民、移民、少數民族朋友的救援發展工作。

她在轉任計畫負責人後,面對世界上最久的緬甸內戰,泰緬邊境的第一線人道工作經驗,讓自己在跌跌撞撞之間,開啟了向世界探索的視野;對於國際發展工 作、社會運動、草根串聯等有更脈絡性的了解;更重要的是,讓她有機會用一種「眺望」的角度回過頭來,細細檢視臺灣的公益環境發展,思索如何回饋到自己所生長的泥土上。

作者認為,國際參與,不只是口號,在臺灣主流價值中充滿短視、收割、且走且玩的態度的時刻,她期待自己做一個「實際的長期行動參與者」;在國際發展 現實中,西方、已發展國家的「主流發展遊戲規則」下,從錯誤中學習實踐,與偏遠當地人民,成為朋友,一起嘗試著,如何讓當地長出自己的力量,站穩自己腳步 的各種可能。

曾是2009年行政院青舵獎得主的黃婷鈺,實踐一路走來的初衷。 她寫下,「遊走在邊境的人,每個人的背後,都有個故事。」 有了故事,才有了能量;有了能量,才懂得了愛與勇氣。從國際志工到人道援助發展工作者的身分,她將這段年輕的熱情,徹底具體實踐在可能被國人遺忘的地球一角。

作者走了一段不同的路,對於傳統教育下成長的多數國人來說,可能難以想像,就連政大教授郭力昕也在感嘆中帶有一絲酸楚。他說:「我自忖也應該是個有 興趣探索未知經驗與寬闊世界的人,但是在我成長的年代裡,既缺乏這種生活方式的參照,又被父母過度保護,而幾乎整個失去了實踐不一樣生活方式的勇氣或想像 力。我一樣落入某種乖孩子的『安全模式』」。

是啊!這不像「乖孩子」該走的路,更不像「壞孩子」的選擇,她只是努力做自己,作者看待人生就是一個不斷學習的過程,因此不需以長度衡量,也不用刻意以一段時間的開始與結束作規劃。她不喜歡按表操課的制式生活,反而泰緬邊境的體驗,可以喚醒生命的熱情。

現在回顧那段歲月,道出當年的心境:「青澀的字裡行間透露出,那位年輕的自己,想了解多版本世界的渴望。」

猛然回頭,眨眼之間,十年走過了。

她追問自己每一個『十年』,想做的事情。自己異想天開地說:第一個十年,獻給父母親,第二個十年,是學生的時代(累積如何對社會/學校/體制提出問題的時代),第三個十年,是援助發展工作的學習和實踐。

至於第四個十年呢?她也有不同於一般人的想望:來組樂團,寫有意思的歌走唱。第五個十年,一圓對哲學和現象學的喜好,去讀哲學、現象學和醫學人類學。第六個十年,希望存夠了錢,可以到那時候,想去卻沒去過的地方走走!

但不管未來如何,她堅信:那顆心,是一樣的。

但不管未來如何,她堅信:那顆心,是一樣的。

近年來,臺灣蓬勃迎向國際志工、援助發展熱潮之時,作者希望本書能夠替這股熱潮,注入更深層的思辨。或許也能送給這些年輕而蠢蠢欲動的心,希望我們這些後輩的眼睛,從一片灰暗之中,看見光亮。然後,擁有行動力,溫柔而堅持,開始每個嶄新的十年。

有些故事,必須親自體驗,而這就是人生,黃婷鈺的105號公路,是一段生命的故事,更是一段豐富的生命之旅。(鄭拓實)

105號公路:泰緬邊境故事

作者:黃婷鈺

出版:允晨

日期:2014年07月

ISBN:9789865794224