詩與散文雙棲的詹佳鑫,文字細膩中自帶韻律,在聲音與意象交疊下,呈現出迷人的聲腔。一如他予人的印象,總是澄澈清朗、優雅自在。從《無聲的催眠》到《請問少年》,昔日敏感善思的男孩走上講台,眉宇之間仍留著如少年般青春的神采。

高三那年,詹佳鑫寫下〈蒼蠅人〉,想像自己是隻無人知曉的蒼蠅,在考前焦慮中徘徊。那時的他怎麼也想不到,這隻旁觀且疏離的蒼蠅,會在10年後飛回校園,化身站在講台上的國文老師。

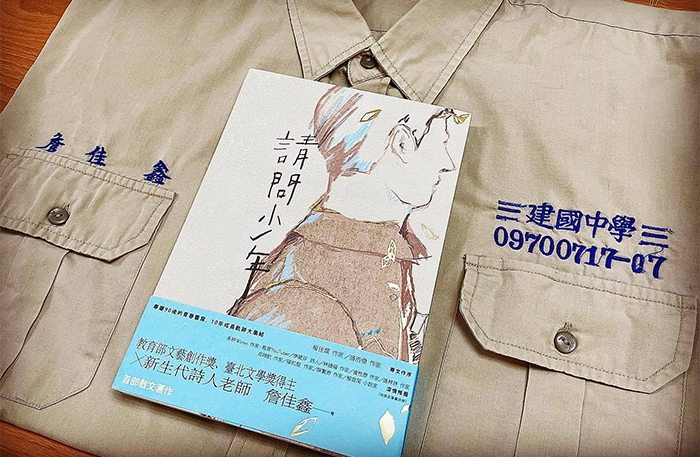

2023年,詹佳鑫出版首部散文集《請問少年》,收錄高中到研究所,乃至為人師的創作軌跡。全書始於〈蒼蠅人〉,收結於〈永恆迴盪的鐘聲〉,10年光陰化作筆尖一瞬。

他寫初熟的歡憂,也寫成長的矛盾,多愁善感的少年一次次叩問青春。當鐘聲再次響起,他自信環視台下的孩子們,有那麼一瞬間,好似在雙雙澄澈有光的眼裡,看見17歲的自己。

市場百味交織人生風景

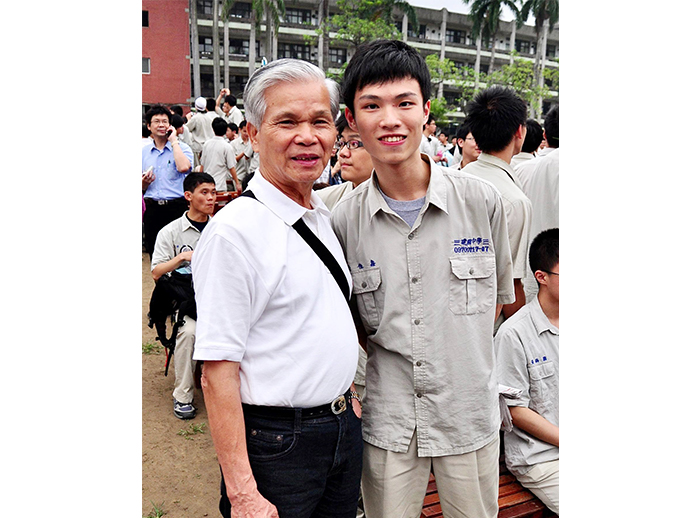

17歲的詹佳鑫是建國中學紅樓詩社的一員,他心思細膩、敏感而早慧,高中畢業前已橫掃國內大小文學獎項。社團指導老師、已故詩人吳岱穎曾說:「佳鑫的詩和他的人一樣溫柔,卻又有一種深刻的堅強。」作家陳義芝評他是「出生於1990年代的代表詩人」。

其實,詹佳鑫的文學創作源於市井之間。他出身北投,父母在傳統市場擺攤,以零錢碎鈔撐起家庭。「如果沒去菜市場,我最常去圖書館,那是我的安親班,書則是我的老師。」但大多數日子裡,他總是躲在攤後,與溝鼠為友,在桌下、布簾,與墊在地上的月曆紙中間,就是他學習的一方天地。

躲在小小世界寫功課時,耳邊是土雞瀕死的低鳴、肉攤刀起刀落的拍擊,還有此起彼落的吆喝聲。詹佳鑫在沒有教師的學堂,看見人生百態;在油膩腥臭的市場,養成對萬物的關懷與同理。

躲在小小世界寫功課時,耳邊是土雞瀕死的低鳴、肉攤刀起刀落的拍擊,還有此起彼落的吆喝聲。詹佳鑫在沒有教師的學堂,看見人生百態;在油膩腥臭的市場,養成對萬物的關懷與同理。

「我的第一首詩〈魚之淚〉,是寫媽媽煎的一尾魚。」詹佳鑫回憶,國中時,媽媽特地從市場買了白鯧,眼看魚身去鱗、切刀口,張著嘴未見血色,頓時湧現悲憫之情,「我不忍吃,為牠寫了一首詩,寫『整座大海都是魚的眼淚』。」

及至升上國中,每當開學需要填寫家長職業表格時,詹佳鑫總是提筆游移,內心為市場出身糾結不已。矛盾、不安、逃避、隱瞞,種種複雜情感,促使他寫下〈菜市場那些小事〉,字裡行間回顧氣味紛雜、光影交錯的童年,他透過寫作與自我和解。高三時陷入水深火熱的課業壓力,但母親不懂少年的煩惱,他說,日常那些叨叨絮絮,讓他和母親「掉入各自的時差」。直到某一天,母親彷彿打開了耳朵,「她聽見了我的心事」。

「終究我還是走到能自己唱歌的年紀/早晨,依然明亮而安靜/母親坐在餐桌對面,聽我說話/像一場無聲的催眠」

原來時差是心的距離,即使看似無聲,卻早已被愛溫暖包圍。18歲的他擦乾眼淚,與母親和解。

少年寫作 小題大作

面對繁重的課業壓力,圖書館成為詹佳鑫喘息的空間,他時常遁逃至索書號800和900號書架間,與各類文學作品為伴。「少年寫作,小題大作。」他說,那些生活中的蛛絲馬跡,都成為創作的素材。於是停在桌上的蒼蠅,成為《請問少年》開篇〈蒼蠅人〉,而書中另外收錄詹佳鑫在高中、大學寫下的〈圖書館異次元空間〉與〈總圖二三事〉,驀然回首才發現,原來日常不過的圖書館,也在少年的青春歲月留下一席之地。

閒來無事時,詹佳鑫總是翻著《古文觀止》,讀楊牧《一首詩的完成》,也醉心於簡媜《水問》。想像自己漫步於椰林大道,讓雀躍的心徜徉在文學之海。他還記得第一次漫步校園,看著藍天白雲,發願要寫下男版《水問》,誓言以少年之眼記錄屬於臺大的青春。

身為家中唯一男丁,成長過程背負著家族期待,「阿公一直叫我去當醫生,但比起手術刀,我更想拿粉筆。」他爽快地說。大考結束,志願卡只填了第一志願臺灣大學中國文學系(以下簡稱臺大中文系),沒上便重考,「後來阿公常怨嘆,市長獎第一名畢業讀中文系?可惜啊,以後要做什麼?」

臺大中文系畢業後,研究所繼續就讀臺大的臺灣文學所,椰林相伴的日子一晃眼過了7年。詹佳鑫想起「老師」這個角色在求學之路上的引導,認為高中青少年正在經歷思想成形的階段,透過老師的正向觀察、支持與聆聽,發掘每位孩子的天賦,讓他肯定自我的價值,便決心成為高中老師。

在朋友眼中,詹佳鑫總對自己「很殘忍」,包括考教師甄試也是。他不諱言:「只要確定的目標,我一定會努力達成!」為了爭取不到0.2%進入學校教書的錄取機會,他形容那段日子簡直「筆尖著火、寢不安眠。」不但提前1年組讀書會,甚至為了15分鐘的複試,在家中各處貼滿古文,連洗澡都在備課。

當鐘聲響起,在高手雲集的應試現場,每一位準教師無不如八仙過海般使出渾身解數!那一年,他從388位競爭者中脫穎而出,來到九降風拂過的新竹高中,在十八尖山下,陪著一屆又一屆的少年,走過迷惘的青春。

拿起粉筆 分享文學的美好

10年之間,詹佳鑫從台下走到台上,身分的轉換,讓他重新思考國文課的意義,希望自己成為橋梁,將文學之美傳遞給下一代。

「若不當國文老師,我可能成為一位作家。」他坦率地說,「但我很愛與人互動,每當讀了文學作品,常覺得『哇!這個世界太美好了!』自然有了分享的欲望。」對他而言,高中老師是全世界最棒的工作。即使課本內容已經上到滾瓜爛熟,甚至倒背如流,他依然樂此不疲,因為面對每屆不同的孩子,都會在課堂上擦出新的火花。

從過去的臉書,到如今IG、Threads當道,「當AI翻天覆地改變世界,孩子們會和經典文學作品產生哪些化學反應?這實在太有趣,永遠讓人講不膩!」進入AI時代,詹佳鑫選擇和學生站在同一個起跑線。他鼓勵學生以AI技術提高作文學習效率,透過例句的臨摹、仿寫,以最短時間突破學習瓶頸。但除了搶分,更重要的是如何透過閱讀與國文課的思辨,讓文學內化為心中的養分。

「因為文學是一個充滿各種空間,可以容納自己的地方。」像是一張保護網,當人生遇上各種困難,一定有一雙手可以接住你,「可能是蘇東坡、簡媜,也可能是孔子,你都可以找到他們的鼓勵與關懷。」

「因為文學是一個充滿各種空間,可以容納自己的地方。」像是一張保護網,當人生遇上各種困難,一定有一雙手可以接住你,「可能是蘇東坡、簡媜,也可能是孔子,你都可以找到他們的鼓勵與關懷。」

詹佳鑫不僅教文學也教人生,引領學生看見文字背後的意義。好比當老師後,他重讀《論語》,與孩子們一同討論立身處世的哲學,其根本即是每個人內在道德良知的覺醒─《論語》是「道德之學」而非「知識之學」。

他常思考,既然人生各個階段,都能從《論語》中找到答案,那麼學生在10年、20年後,回想起高中國文課,會希望從中學到什麼?於是詹佳鑫在課堂上加入當代議題思辨,透過文本分析與討論,為學生培養自主學習的能力;亦透過延伸閱讀,培養同情共感的胸懷;未來還想開「戀愛課」,帶領青春萌動的少年,面對笑淚與共的成長習題。

點一盞燈 為少年引路

「畢竟,青春是一場偉大的迷路。」他微微一笑,每當看著台下熟悉的卡其色制服、一樣帶著傻氣的笑語,他有時會跌入回憶,彷彿重回苦甜交織的青春期。

「你有時驕傲,有時自卑;有時渴望被看見,有時其實很害羞。」他細數少年的矛盾與煩惱,青春期像是充滿各種可能的培養皿,「你不知道會種下哪一顆種子,而它又將在什麼時候發芽?」種種對生命的叩問、如迴圈般的自我質疑,這段「迷路」的過程,不正是青春的本質嗎?他說,從過去到現在,孩子對青春的迷惘未曾止歇,是命運引他走入教育現場,讓他得以為少年點燈。

「到新竹高中的第一天,我就在辦公室座位綁上彩虹絲帶,我想讓孩子們知道你並不孤單。」青春不只桃花源,還有修羅場,而他始終相信,總有一天迷霧散去,那些隱形且封閉的大門,將會一一敞開。

在忙碌的教學生活中,詹佳鑫以閱讀沉澱心靈,他喜歡走進校內的圖書館,一頭栽入閱讀的世界。近期讓他愛不釋手的是張慰慈的《無肉之歡》,他欣賞作家記憶裡的滋味,有時也跟著下廚,讓料理成為一場靜心的修行。而彭樹君《終於來到懶得自尋煩惱的時候》讓他學會自我照顧與內觀,在人生的不同季節,將日子過得輕盈且安然。

鐘聲不息,歲月悠悠。18歲的他,曾想像自己如渺小蒼蠅,以微觀視角穿梭人間罅隙;而今窗外晨光燦燦,站在講桌前,詹佳鑫將詩與課本一頁頁翻開,期許自己在漫漫教學路上,永遠優雅、美善,如少年般自在。

詹佳鑫

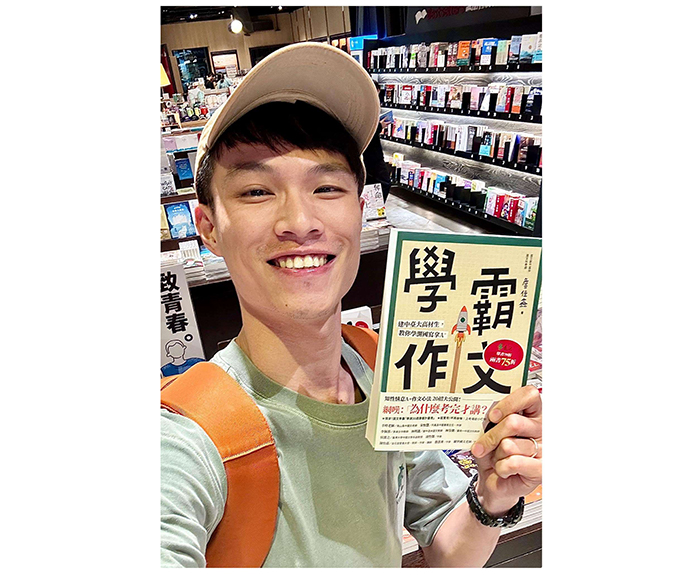

現任教於國立新竹高中。多次榮獲全國文學獎新詩、散文首獎,全國Super教學獎第一名。擔任高中翰林國文課本編撰委員,獲邀《天下雜誌》教育特刊優秀人物專訪,破20萬人次點閱回響。著有詩集《無聲的催眠》、散文集《請問少年》;學測國文總複習《十五深耕》、《搶分祕笈》、《模模考》;閱讀測驗書《現時動態》、《老師在線上》、《閱讀成長蛻變》;高分作文暢銷書《學霸作文》。