「台灣詩路」文學步道,10多年來吸引無數遊客造訪,更於每年3月舉辦詩歌吟唱會活動,在詩意盎然的空間裡,讓文學家素樸的吟誦聲和演唱者輕柔婉轉的歌聲,迴盪繚繞在鄉間。

「台灣詩路」文學步道,10多年來吸引無數遊客造訪,更於每年3月舉辦詩歌吟唱會活動,在詩意盎然的空間裡,讓文學家素樸的吟誦聲和演唱者輕柔婉轉的歌聲,迴盪繚繞在鄉間。

臺南鹽水是歷史悠久、人文薈萃的古鎮,民國86年,一群熱愛鄉土的在地人士發起組成「月津文史工作室」。他們除了進行鹽水地區老照片徵集、出版和導覽解說等工作外,還在小鎮南方田寮社區的成排木棉樹下打造出景致優美的「台灣詩路」文學步道,自民國90年以後更例行於每年3月春暖花開的季節舉辦詩歌吟唱會活動。多年來,這場藝文饗宴早已是地方文學盛事。

今年,詩路步道再延長80公尺左右,雲牆增錄原住民詩人莫那能以及葉笛、林佛兒、吳晟、康原、劉克襄、胡長松、柯柏榮等21位作家計32首詩作,並同步發行全新版本的《台灣詩路詩集》使訪客能進一步了解文學步道裡所節選詩作的完整內容和作家生平。

透過文學,帶動城市發展

世居田寮且起頭推動詩路建造工作的月津文史發展協會秘書長林明堃說,這個村庄僅70幾戶,約300多位居民,大多是老人和小孩,庄頭範圍不大,房舍四周常可見大片田園景色,是個傳統的農村聚落。他年輕時,為美化生活環境,在民國65年時於老家屋前的鄉間小道撒下木棉種子,後來種子萌芽並逐漸長成一列直挺挺的路樹,林蔭下,成為村裡老人們躲避豔陽、閒話家常的場所。後來因緣際會,在民國85年時正值政府大力推動社區總體營造,隔年月津文史工作室成立並積極向地方政府提案,於民國88年獲社造案評選第一名及40萬元經費補助,於是就此展開文學步道的營造之路。

從小喜愛文學的林明堃認為「文學可幫忙做社造」,他舉日本的經驗說明,如川端康成《伊豆的舞孃》這本名著裡所描述的旅途,使伊豆半島往後成為舉世聞名的文學景點。因此身為文史工作者,他自我期許能透過歷史、文化資產及文學等面向來營造所居住的城市,藉此帶動觀光發展並促進城市繁榮,最終達到「文學造鎮」的理想。

代表臺灣精神的美麗小徑

林明堃表示,「台灣詩路」挑選從白話文運動至今具臺灣精神的詩作和臺灣歌,創作年代跨越100年,最初是委託真理大學臺灣文學系林政華教授幫忙邀稿,再經委員會討論後選出內容能代表臺灣土地、人民感情或風景特色的詩做節錄。為了讓這些動人的詩句能長久保存,又透過白河著名書法家和陶藝家林文嶽協助書寫並燒製成竹冊造型的陶版,再由田寮社區環保志工及有心之士共同將陶版鑲嵌進如波浪般的紅磚雲牆上方,如此前後歷時兩年時間始完成。如今這條步道從最初的63位詩人78首詩,增錄至84位詩人110首詩作,全長總計300多公尺。至於今年新出版的《台灣詩路詩集》則是由兼具學者與作家身分的方耀乾所主編,除收錄新增詩作,並校正初版時的別字。

林明堃表示,「台灣詩路」挑選從白話文運動至今具臺灣精神的詩作和臺灣歌,創作年代跨越100年,最初是委託真理大學臺灣文學系林政華教授幫忙邀稿,再經委員會討論後選出內容能代表臺灣土地、人民感情或風景特色的詩做節錄。為了讓這些動人的詩句能長久保存,又透過白河著名書法家和陶藝家林文嶽協助書寫並燒製成竹冊造型的陶版,再由田寮社區環保志工及有心之士共同將陶版鑲嵌進如波浪般的紅磚雲牆上方,如此前後歷時兩年時間始完成。如今這條步道從最初的63位詩人78首詩,增錄至84位詩人110首詩作,全長總計300多公尺。至於今年新出版的《台灣詩路詩集》則是由兼具學者與作家身分的方耀乾所主編,除收錄新增詩作,並校正初版時的別字。

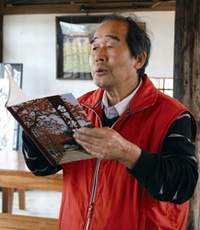

每逢假日,儘管不時忙進忙出,一下子親手煮咖啡,一下子忙招呼來訪友人,但詩路主人林明堃總不忘特別撥冗為遊客們吟詩,他誦過的詩多得數不清,其中陳正雄〈雨後的嘉南平原〉臺語詩最令人印象深刻,詩人如此寫著:

雨後的嘉南平原

四界青青青

青是田中的水稻

青是路邊的草埔

青是遠遠的樹林

青是懸懸的山嶺

雨後的嘉南平原

規個水水水

水佇園裡的水牛哥

水佇草頂的白鴒鷥

水佇舊舊的紅瓦厝

水佇老老的播田夫

這首生動描述農村景色的詩,彷彿是為田寮社區量身而作,總能激起在場人士的共鳴。而在林明堃的眼裡,木棉道下的這些詩句,是臺灣詩人對這塊土地情感的紀錄;詩歌的吟唱,則呈現出臺灣文化的多元面貌,當人們來到這裡,透過在美的空間裡吟遊,得到真情的感動,這不僅傳遞了臺灣的歷史文化,也讓文學在生活中落實,成為一股推動臺灣社會進步的力量。