為了知識與歷史的傳承,圖書館用心呵護每一本書,像是國家圖書館就典藏了不少年代久遠的善本古籍,透過高標準的修復整理,讓古書泛黃的歷史韻味更顯珍貴。

為了知識與歷史的傳承,圖書館用心呵護每一本書,像是國家圖書館就典藏了不少年代久遠的善本古籍,透過高標準的修復整理,讓古書泛黃的歷史韻味更顯珍貴。

許多人喜歡在國家圖書館浩瀚的書海中穿梭巡弋,吸納書本的文藝氣息,但往往只侷限在一般圖書的區塊,可惜了!

國寶古物 貨真價實

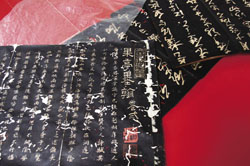

國圖收藏的善本古籍,可說是經典中的經典,有宋、元、明、清的寫本、刻本、歷代手抄本、名家批校本、漢簡版本及金石拓片等,包含敦煌寫卷、宋本、金本、元本、明本、鈔本、稿本與批校本等,共約有12,900餘部,近135,000冊左右,又以宋、元本多屬珍籍,而明代刻印的古籍尤為豐富,保存完整。多歸功於1928年大學院(教育部前身),在第一次全國教育會議通過籌備中央圖書館(現為國家圖書館)案,由蔣復璁、葉恭綽、張壽鏞、何炳松、張元濟等人,於抗戰期間大力搜購、搶救善本古籍,從劉氏嘉業堂、江南著名藏書家、聊城楊氏海源閣、常熟瞿氏鐵琴銅劍樓、吳縣潘氏滂喜齋、如吳興張氏適園、江寧鄧碧樓等取得珍藏。

其中,清光緒年間在甘肅敦煌石窟中出土的《敦煌寫經》、元刊朱墨雙色印本《金剛般若波羅蜜經》(簡稱《金剛經》),都是震古鑠今的傑作。自文化資產保存法正式實施後,國圖更有12部257冊的善本古籍被列為國寶級古物。國家圖書館特藏組約聘助理研究員塗靜慧表示,所有提報的善本古籍,都必須經由文建會古物審議委員會驗明正身,是貨真價實的國寶。

排隊修復 浩大工程

這些珍彌的古書,年代久遠難免有所損害,嚴重者必須優先排隊維修,而這些幕後的守護功臣,就隱身在國圖特藏組斜後方的小房間內。裡面不大,但是修復人員來頭卻不小,其中一位是故宮博物院裱褙顧問林茂生,而「修古要如古」是他醫治古書的原則,林茂生說:「修復只是增加善本古籍的生命力量,外表還是要保留住古老的模樣,變成新書後就失去原有的價值意義了。」今年高齡76歲的他,從小出身修復世家,是少數見過故宮《龍藏經》真跡的幸運者,更何況他還背負起修復這件鎮館之寶的工作,醫書功力不在話下。

這些珍彌的古書,年代久遠難免有所損害,嚴重者必須優先排隊維修,而這些幕後的守護功臣,就隱身在國圖特藏組斜後方的小房間內。裡面不大,但是修復人員來頭卻不小,其中一位是故宮博物院裱褙顧問林茂生,而「修古要如古」是他醫治古書的原則,林茂生說:「修復只是增加善本古籍的生命力量,外表還是要保留住古老的模樣,變成新書後就失去原有的價值意義了。」今年高齡76歲的他,從小出身修復世家,是少數見過故宮《龍藏經》真跡的幸運者,更何況他還背負起修復這件鎮館之寶的工作,醫書功力不在話下。

塗靜慧指出,國圖有5冊宋代的經摺裝佛經,摺頁處嚴重斷裂,書頁也有脆化的現象,書況相當不佳,在林師傅的醫治下,才順利完成修復工作。林茂生表示,佛經通常供奉在神桌上,燒香時一定會吸收到熱氣,燻久了紙張自然會變黃變脆,特別是接觸到空氣的地方,加上天氣乾溼不定,夏天又遭熱風侵襲,很容易傷害到紙纖維,加速老化。處理的方式就是,先以清水洗去焦熱氣,就像發燒吃特效藥一樣,再以紙力強的楮皮紙托裱,完成修復。他補充:「這也好比金木水火土,在五行中水屬軟性,可以剋火,所以古人說,水是最好的溫潤劑。」

問林茂生在國圖有沒有遇過難修的古籍文獻?他回答:「沒有所謂的難,因為要想辦法克服困難。」樂觀的性格,想必拜佛經所賜,林茂生打趣說:「近地利之便,修了不少佛經,恰巧對佛經又特別有興趣,每次在修復的過程中,也會享受閱讀佛經的樂趣,像是釋迦牟尼曾說『變就是不變的真理』,就讓我受用良多。」

另一旁,邱椽鎮師傅則正在進行《廣東通志卷》紙釘裝訂工作,14歲就入行的他,如今已邁入46個年頭,但邱椽鎮仍堅守修復要有耐性,吃苦當吃補的原則,認真地完成每個步驟,接著仔細說明《廣東通志卷》的病況:「這裡是白螞蟻吃蛀的痕跡,很有規矩,書本損害的位置幾乎都一樣;蛀蟲會直接穿過古籍,形成許多洞孔;老鼠最沒規矩,會亂咬亂吃,形成不規則狀的破損。」聆聽完,是不是輕易就能想像到不同蛀跡、咬痕的樣貌。

數位典藏 大意不得

等待善本古籍修復完成,就是古書最開心的時刻。人住豪宅,善本古籍當然也能入住五星級飯店,一本本古書先推至燻蒸室由專人消毒殺蟲,再轉送善本書庫,收藏在有防蟲效果的紅檜木櫃,24小時空調運作,保持恆溫恆溼狀態,溫度約20度左右,溼度50~60度,並設置無多量紫外線日光燈,防止強光危害紙質。塗靜慧表示,為了安全起見,保全監控設施是必備的裝置,進出管制也要嚴格管理,另外,還有煙霧式與灑水式2套消防設備待命,一切比照高規格待遇,以確保典藏的永久性。

為了增加民眾親炙古書的機會,國圖近年來也開始著手數位典藏工作,引進善本古籍專用的平床式掃描機,塗靜慧指出,古書用掃描機不像一般平台式掃描機書面朝下,為防止善本古籍遭受損害,書面必須朝上,兩邊打冷光燈,以上方鏡頭掃描的方式進行作業,一切以安全為考量,如果古籍紙張真的過於脆弱,就不會進行掃描作業。塗靜慧補充,目前國圖已經有一半左右的善本古籍完成典藏數位化,民眾透過國家圖書館的網站,皆可輕鬆查閱。