Web2.0一詞是歐萊禮(Tim O`Reilly)等人提出,用以泛指2000年網路泡沫化後陸續出現的,許多重要、精彩、極受歡迎的網路新應用。例如:部落格(blog)、wiki(如pbwiki)、社會書籤(如HEMiDEMi)、網路相簿(如flickr、Picasa)、podcast、影音部落格(如YouTube)、互動論壇(如Google網上論壇)、RSS瀏覽器(如Bloglines、Google Reader)、速記本(如Twitter)等等。

Web2.0一詞是歐萊禮(Tim O`Reilly)等人提出,用以泛指2000年網路泡沫化後陸續出現的,許多重要、精彩、極受歡迎的網路新應用。例如:部落格(blog)、wiki(如pbwiki)、社會書籤(如HEMiDEMi)、網路相簿(如flickr、Picasa)、podcast、影音部落格(如YouTube)、互動論壇(如Google網上論壇)、RSS瀏覽器(如Bloglines、Google Reader)、速記本(如Twitter)等等。

O`Reilly認為,web2.0是一種「蒐集群體智慧的網路運用」,具有七個特色:一、以網路為平台;二、匯集群體智慧;三、以掌握和運用核心資料為核心競爭力;四、以不斷推出新功能取代軟體升級;五、程式設計輕巧,讓網友組裝現有資源就能創新;六、軟體跨平台運用;七、豐富使用者的感受,不斷推出創新的網路運用服務。

簡單來說,Web2.0是一種新概念(concept),一種趨勢(trend),一種模型(model),以及一種技術(technology);它不是一種標準(standard),而是一個可以讓過去純粹的接收者(receiver)變成創造者的集體力量。

可以說,Web2.0的核心價值就是分享,一如大愛電視台無私的精神。

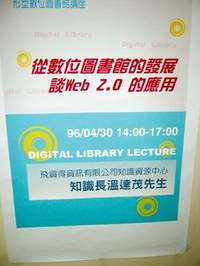

圖書館2.0

Web2.0的技術和觀念運用到圖書館上,便成為圖書館2.0(Library2.0)這樣子的嶄新概念。

在圖書館2.0中,書本不再只是商品,而是一種產品(Product),圖書館開始將資源藉由網路分享至全球,圖書館工作人員開始懂得「包裝」書本,於是圖書館開始提供可下載的電子書、全球性可取用的目錄和開放式的資料供查詢,以及和讀者互動的交流平台等多元化產品,讓資訊變得更容易取用。

在圖書館2.0中,書本不再只是商品,而是一種產品(Product),圖書館開始將資源藉由網路分享至全球,圖書館工作人員開始懂得「包裝」書本,於是圖書館開始提供可下載的電子書、全球性可取用的目錄和開放式的資料供查詢,以及和讀者互動的交流平台等多元化產品,讓資訊變得更容易取用。

知名的Amazon網站利用這方面的技術及概念算是先驅,藉由對一本書的評比,不但讓使用者能夠交流與分享,業者也能記錄每個買書人的喜好傾向,作為提供進一步服務的依據。

當然,最令人讚賞的,便是Amazon同樣願意將data資源開放出來,許多圖書館因此漸漸與Amazon結合,使得資訊容量更加豐富,但是,反過來問,我們的圖書館可曾想過把所有的data開放給使用者共享?

無論如何,Library2.0的精神,就是以使用者為中心,讓使用者不論在什麼地方、使用何種方法,圖書館都能將資訊、娛樂和知識,傳送到他們手中。

共建共享

具體來說,Library2.0可能的應用包括:

(一)wiki(共筆機制):具有資格的讀者可以直接參與一篇文章的修改,發表其個人的看法(當然,會有有效的控管機制),集合眾人的智慧與創意,讓「真理得以越辯越明」。

(二)Blog&Blogging:可以發表閱讀心得、組織線上讀書會、舉辦虛擬特展…等等。

(三)Tagging:傳統的杜威分類標準是給圖書館排架用的,也方便讀者取書,但Tagging的精神則是可以讓讀者對任何書作自己的關鍵字標誌,逐漸形成一種通俗分類系統(Folksonomy),方便又有趣。

(四)bit torrent(BT):透過這種檔案分享工具,可以讓許多使用者能夠坐在家中,便能快速地享受到圖書館中的各種視聽(AV)資料。

(五)OCLC Firstsearch 系統:OCLC透過Internet連線檢索70餘種資料庫,資料庫主題包含藝術、人文、商業、經濟、教育、工程技術、醫藥健康、生命科學、社會科學、公共事務、法律、新聞等,由於它的開放性,可處理架構性的資料庫。

傳統與創新

但這並不是說要傳統圖書館放棄既有的讀者和使命。

但這並不是說要傳統圖書館放棄既有的讀者和使命。

Library2.0雖然可以提供圖書館一個快速地反應市場需求的運作模式機制,進而彈性化的調整組織架構,讓圖書館能處於一個更鞏固的地位,並有效率地滿足更多使用者的需求。但是,它只不過是提供了一些工具和技術,最根本的「內容」部分,卻還是需要圖書館館員一步一腳印地投入製作,無可替代。

總之,未來的圖書館內仍有傳統的典藏、資料檢索和評論註解等,但也能提供使用者一種從心靈至視覺感官的全新體驗,讓使用者可以在無圍牆、無界限的知識領域中自在遨遊,吸收無止盡的知識。