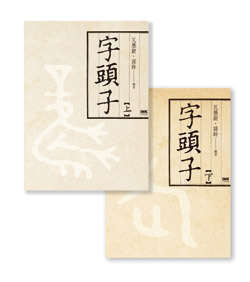

從一件意外開始,瓦歷斯.諾幹踏上了這樣的解字之旅,一個人在部落的書房裡腸搜枯竭,成果便是這上下兩冊、總共50 多萬字的作品。

自從《說文解字》開啟中文文字溯源的傳統,自此之後,每隔一段時間,就會有新的文字解說工具書出現,有些書是文人治學純趣味的作品;有 些則是立志替中文留下脈絡,兼做教育用途,但無論是哪一類作品,中文溯源總要回到最早的畫畫文字甲骨文開始,這樣一路幾千年下來,中文的筆劃不斷變形、簡 化,累積的故事愈來愈多,也使得以文字寫作為志業變得愈來愈勞民傷財。

自從《說文解字》開啟中文文字溯源的傳統,自此之後,每隔一段時間,就會有新的文字解說工具書出現,有些書是文人治學純趣味的作品;有 些則是立志替中文留下脈絡,兼做教育用途,但無論是哪一類作品,中文溯源總要回到最早的畫畫文字甲骨文開始,這樣一路幾千年下來,中文的筆劃不斷變形、簡 化,累積的故事愈來愈多,也使得以文字寫作為志業變得愈來愈勞民傷財。

從一件意外開始,瓦歷斯.諾幹踏上了解字之旅,足足是7年光陰,完成了50多萬字的作品。同時,這一路他也繼續堅持著國小教學的工作,還一邊兼寫散文小說兼新詩,從起念到完稿。

假如專家也輸了

身兼老師、詩人、社會運動健將,瓦歷斯大概沒想到自己會敗在最熟悉的文字領域。

大約在民國93年前後,家住臺中縣和平鄉的瓦歷斯聽到鄉內辦理國語文競賽,興匆匆的報了名,心裡還想著「此去,捨我其誰?」比完了鄉鎮比縣市,他準備揮軍京城,一路邁向全國賽。

話說這項國語文競賽,比賽規則簡單,就是比國字注音,但難題就在於短短10分鐘的時間,需要作答100題,結果,瓦歷斯意外落敗,連前6名都沒有。第二年,他鼓起勇氣捲土重來,也打算為自己掙面子,他形容自己苦讀一年,參賽前昭告鄉人,結果再度失利。

「真的啊,結果我發現比的其實是記憶力與速度。我40幾歲參賽,哪比得過小夥

子,」瓦歷斯回憶,「我連第一關都沒能上,太有意思了這經 驗。」頂著老師和作家的光環,瓦歷斯落敗後不免想到自己是日日教文字的老師,除了年紀問題,或許也該認真重新看待這項學問,於是開始研究國字注音,研究的 重點當然在於增進學習文字的效率。他的結論是,無論是大人或小孩,有一種方法可以讓孩子容易學會,就是從圖形開始學,換言之,他要回到最早的象形開始說 起。

頂著老師和作家的光環,瓦歷斯落敗後不免想到自己是日日教文字的老師,除了年紀問題,或許也該認真重新看待這項學問,於是開始研究國字 注音,研究的重點當然在於增進學習文字的效率。他的結論是,無論是大人或小孩,有一種方法可以讓孩子容易學會,就是從圖形開始學,換言之,他要回到最早的 象形開始說起。

假如老師也不行

中文的文字趣味獨步全世界,但傳統中文學習之無趣也往往嚇壞許多人。瓦歷斯就覺得,國內目前的生字教學都太不有趣,也沒有系統性的發展,「孩子當然討厭學啊!所以搞到現在,有邊念邊,沒邊念中間,甚至是同音的字就寫上,錯得一塌糊塗。」

這場中文溯源工程正式回歸到教育的本質,構思的過程當中,他結合教學經驗,滿腦子想的都是如何讓孩子學國字學得有興趣、愉快。自94年 起,他把自己註解的文字研究心得,發展成上課的部首教材,第一次實驗的孩子是他班上三年級的孩子,他回憶,這場實驗一年後,他們的程度遠優於當時其他的五 年級生。

瓦歷斯的作法是先將部首分類,從親近生活的類別-如動植物開始教,他在黑板上用畫的,把文字恢復最早的象形狀態,要學生發揮想像力,猜猜看,接下來再補上甲骨文、金文、小篆,他發現,「只要是屬於象形的部首字,小孩子幾乎都能猜對。」

搞定象形,接下來就是形聲字了,「這些以象形為基礎加上音符的字,學過象形,形聲就不難了,而這些字占了字典裡部首字的80%。」

假如學習像遊戲

當然,就跟歷來所有立志替中文溯源的作家一樣,為了寫這本書,瓦歷斯第一個功課就是從頭學文字學,然後把辭書翻爛,其中包括中國大陸出 版的辭書,「其實,通用字大致是3,500字,《字頭子》雖然初衷是寫給孩子,但成品卻是給大人讀的,還好,大人也可以教孩子啊!」他說以肉字為例,學文 字者通常肉部與月部不分,瓦歷斯分析,但肉是肉塊,肉部的裡頭是上下撇,那就是肉的肌理;「月部的裡頭是二橫,那是月亮上的雲影,這樣分析,就不會寫錯 了。此外,肉字可吃,後來作為買賣,就發展出『肉好』一詞,意思不是說這肉塊新鮮,指的是錢幣的代稱,你看,多有意思。」

當然,就跟歷來所有立志替中文溯源的作家一樣,為了寫這本書,瓦歷斯第一個功課就是從頭學文字學,然後把辭書翻爛,其中包括中國大陸出 版的辭書,「其實,通用字大致是3,500字,《字頭子》雖然初衷是寫給孩子,但成品卻是給大人讀的,還好,大人也可以教孩子啊!」他說以肉字為例,學文 字者通常肉部與月部不分,瓦歷斯分析,但肉是肉塊,肉部的裡頭是上下撇,那就是肉的肌理;「月部的裡頭是二橫,那是月亮上的雲影,這樣分析,就不會寫錯 了。此外,肉字可吃,後來作為買賣,就發展出『肉好』一詞,意思不是說這肉塊新鮮,指的是錢幣的代稱,你看,多有意思。」

書中,214個部首字以貼近生活的分類,分成「生物百態」、「人體與兩性」、「天地與人文」與「生民與戰爭」4大類別,生物百態最初介 紹的幾個字,分別就是上古人常豢養的動物包括彐、牛、犬、羊、豕、馬等,後面幾種由於現代中文仍然常見,記憶不難,但其中彐(讀音ㄐㄧˋ),原意是祭祀用 的獸體,要理解原意,靠的除了訓詁,還是得回到最初的象形。

「最後,不要忘了,文字就是文學的基礎,所以我在《字頭子》裡放了許多文學的東西啊,另外就是文字的歷史,我也間接的處理了,」在原意的爬梳之外,每個字的解釋附上相關的文字發展故事,內容包括金文、小篆和十二生肖等,林林總總不一而足。

假如文字還不死

或許由於書中寶藏了文字的歷史,印刻文學也才表達了對這本書的興趣,予以出版。但在印刻之前,原本有另外一家文學出版社願意出書,沒想到總編輯離職,出書便無疾而終,後來瓦歷斯又陸續接觸了幾家出版社,其中包括專門出版國文教材的,卻以書的內容學術不足而婉拒。

或許由於書中寶藏了文字的歷史,印刻文學也才表達了對這本書的興趣,予以出版。但在印刻之前,原本有另外一家文學出版社願意出書,沒想到總編輯離職,出書便無疾而終,後來瓦歷斯又陸續接觸了幾家出版社,其中包括專門出版國文教材的,卻以書的內容學術不足而婉拒。

「那樣也好,也許在他們眼裡,這本書太過通俗,不夠學術化,但我就是要讓更多人喜歡上的啊,管它學術不學術。」今年年初,印刻文學總編輯初安民知道這本書的計畫,決定情義相挺,也讓瓦歷斯從寫書到出書整整近9年的歷程畫下終點。

有別於漢字字典創造者──東漢許慎的《說文解字》與清代段玉裁的《說文解字注》,瓦歷斯‧諾幹編撰的《字頭子》入門容易,在文人感嘆文字日漸衰微的當下,振衰起敝或許太過言重,但這樣一本通俗的文字作品,卻不難看出一個世代的代表性作家,對於喚起文字記憶的企圖。

「小孩子傳統的國語教學來看,就是認字、習字、造詞、造句,在這階段所做的多半是不斷的重複書寫,不論是基於學習效果或是懲罰,往往都令人知難而退。」他說,即便沒有影像媒體的挑戰,枯燥的教育方式,就已注定了文字的式微。

接下來呢?「我接下來還想寫《獨體字》,更有意思…獨立存在的字,如一、止、丿……。 像『字』就是個合併字,合上『宀』下『子』而成。獨體字就是研究這個字的生成與發展,一個獨體字的生成,就是文化密碼。」

時過多年,他決定跳到下個文字研究,或許這就是中文無可取代的魅力,才引得一代又一代人,立志揭開符碼。

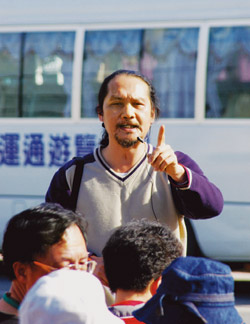

關於瓦歷斯‧諾幹

臺灣泰雅族人,民國50年出生於臺中市和平區Miho部落。早期曾用瓦歷斯‧尤幹為族名,後正名為瓦歷斯‧諾幹。漢名吳俊傑,曾以柳翱 為筆名。省立臺中師院畢業,目前專職寫作,兼任大學講師。民國100年「小詩學堂」組詩獲吳濁流文學新詩獎,同年獲聯合報散文評審首獎。已出版作品《荒野 的呼喚》、《泰雅孩子臺灣心》、《山是一座學校》、《想念族人》、《戴墨鏡的飛鼠》、《番人之眼》、《伊能再踏查》、《番刀出鞘》、《當世界留下二行 詩》、《迷霧之旅》、《城市殘酷》等等。

詩人瓦歷斯‧諾幹說:「人人可寫詩。」民族作家Walis創辦《獵人文化雜誌》,記錄土地與原民的連結,報導土地與原民的糾結。他的散 文,優美中帶著淡淡的哀傷;他的評論,像一支支箭,射向對原民不太友善的社會邊緣。使用漢文字在文壇耕耘多年,繼美麗的二行詩之後,瓦歷斯希望大家可以重 新認識漢字的美好。(編輯部)