鄭清文,78歲,台大商學系畢業,在銀行工作40多年,走過殖民、戰爭、戒嚴與民主的動盪台灣,卻始終以平實的筆觸寫鄉土、寫生活、寫夢想。作家洪醒夫素描鄭清文:「他為人實在,所以他的文章也實在,他的生活簡單,卻蘊含了許多叫人羨慕的幸福條件,他的作品外表平凡,內涵卻如此這般地波瀾壯闊。」

鄭清文,也始終保有一顆敏銳的童心,所以,他以寫小說的深層功力來寫童話,「讓一個個和我們生活經驗有關的故事帶著啟示力量呈現在孩子面前。」他自述:「我寫童話,其實想讓大人也能看到。我想兒童文學,並不只是兒童文學,而是文學。」

鄭清文,也始終保有一顆敏銳的童心,所以,他以寫小說的深層功力來寫童話,「讓一個個和我們生活經驗有關的故事帶著啟示力量呈現在孩子面前。」他自述:「我寫童話,其實想讓大人也能看到。我想兒童文學,並不只是兒童文學,而是文學。」

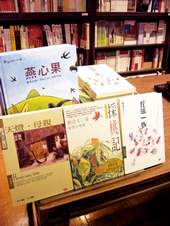

不過,鄭清文發現,自己所寫的童話不適合低年級的小孩看,比較適合高年級或是大人閱讀。於是,善寫劇本的作家林婉玉,便受出版社之託,重新改寫鄭清文的《燕心果》,並由陳貴芳繪製如熱帶般彩色斑斕的圖畫,成為父母親和8、9歲小朋友可以共讀的繪本,一起歡笑悲傷,一起成長。

哀傷燕心果

《燕心果》,是一篇守信但卻哀傷的童話,也是鄭清文第一本植根於鄉土和生活現實的童話創作集,由19篇原創或收集自民間傳說的故事組構而成。作家李喬說:「這些童話,全是含有族群生活與文化特色的現代寓言」。

應邀至台中勤美誠品書店,講述如何改寫燕心果成為繪本的林婉玉也說:「著手改寫燕心果時,多半是在三更半夜閱讀原著,看著看著,不禁流下幾滴眼淚,覺得它其實是一篇很哀傷的故事,但是,哀傷中卻仍蘊藏著積極的一面。」

從前,南方海洋中一座小島上有一種紫紅色的果實,形狀像小鳥的心,吃了,就會長出翅膀…燕子媽媽曾經對北方的海狗承諾,要帶一顆果實給牠,讓牠能夠飛往溫暖的南方…可是,果實被可憐的烏魚吃了,又被狡猾的小老鼠騙走,燕子媽媽只好把自己的心吐出來,交給小燕子帶去給海狗,然後死去…

林婉玉為故事中,鄭清文完全原創的豐富想像力感到驚豔。她說:「鄭清文的筆調簡潔有力,卻留給讀者很大的思考空間。」「而且,書中各種動物、植物、天文、地理的知識,都有翔實的考證,閱讀後可以獲得很多有用的知識。」

李喬為《燕心果》寫序:「據說,日本文壇有一個傳統習慣,作家在歸隱封筆之前,一定要為兒童們寫一本書,算是對所屬族群社會的一份回饋。」他表示:「鄭清文用純淨無染的心田,以容童心童趣的孳生,以創作兒童文學作品。」

孔雀與火雞

孔雀愛美,火雞則對於自己的聲音充滿自信,雙方都利用對手天生的弱點,孔雀大軍捉住了四名向外求援的火雞密使,因為他們忍不住咕咕;火雞城守將則是採取激將法,把愛炫耀美麗尾巴的12路攻城敵人燒得落荒而逃…

鄭清文在一次演講中提及他童話創作中的動物時說:「我喜歡寫動物。因為動物種類繁多,每一種動物都留有一些物種的天性。人會穿衣服,會裝飾自己,偽裝自己。動物卻是赤裸的。動物也會偽裝,那是一種本能,人的偽裝,是多種考量。」

鄭清文進一步描述他的童話動物創作觀:「以前讀兒童故事,有許多動物,像大象、獅子、老虎、長頸鹿,都不屬於台灣,只可以在動物園看到。我寫的動物,以台灣土產為主,像斑甲、烏秋,像鹿、羌、黑熊、山豬,還有蛇,百步蛇、雨傘節。主要的理由是,那些是我熟悉的,也可以透過這些動物親近台灣。」

當然,寫動物的鄭清文有時也保有一些童稚的玩心。他笑說,有時候應邀到校園去演講,遇到一些愛說話的同學,他便會講愛說話的火雞密使被孔雀逮獲的故事,希望婉轉地讓他們知道安靜的真諦。結果:「有的會停止講話,有的不知道是不是沒有聽懂,還是繼續講他們的話。」

在台灣這塊土地上,和人一起悲歡、一起離合的各種動物,在鄭清文的童話世界成了主角,也用他們的觀看與感受,型構一種隱喻,一種讓人反思、覺醒的吐露和言說:「人是動物的靈長類,但是人性中,還留著不少獸性。其實,這也是人的本性的一部份。或者,從動物可以看到更接近人性的本質,也可以看到人自己的一點影子吧。」

十二枝鉛筆

除了動物,鄭清文也從生活中找尋童話的主角,例如,鉛筆。《燕心果》童話集中有一篇故事,講述12枝鉛筆不同的際遇,也是林婉玉應玉山社總編輯魏淑貞之邀改寫成繪本的選項之一。12種不同的際遇,反映12種不同的個性,以及12種不同的人生。

我們是鉛筆,一共12枝,老師把我們分送給12位小朋友…我們在分手的時候,一半高興,一半傷心,就像兄弟姊妹長大之後,離開自己的家到不同的地方去開創事業一般。我們也像那些兄弟姊妹,在分手的時候,約定時間回來相聚…

在鄭清文成長的時代,鉛筆是主流,是物質匱乏歲月裡,學童主要的書寫工具,所以,就像老農夫能夠清楚辨識五穀雜糧,鄭清文一樣能夠仔細描繪使用鉛筆的12 種面向,而且,其中的隱喻,那個世代的讀者懂得,因為他們有同樣的成長背景,同樣的夢想。

不過,林婉玉說,她、鄭清文和陳貴芳分屬於三個不同的世代,生活經驗互有參差,例如喜歡拿鉛筆來打「空戰」的阿雄,玩的是一種現在小朋友不知道的遊戲,連他們三人的理解也各有不同,然而林婉玉認為:「改寫成現代的繪本,重要的是要用現在的小朋友知道的語言和畫面來表達。」

她說,鄭清文也同意這樣的觀點,因此,繪本中的「空戰」就是現代意義下的空戰,不再是半世紀前的一種鉛筆遊戲。「但原來作品的精神不變,純淨的童稚想像力不變,穿越世代與世代,還是一樣動人。」

爬更高的山

動人的童話,只是78歲的鄭清文眾多創作之一,在其他文學園地,鄭清文用他一貫的平實、精鍊,同樣耕耘出動人的果實,令人神往。

他在《鄭清文和他的文學》一書序言中說:「文學是生活、藝術、思想。我寫我熟悉的人與事,我也寫我熟悉的一草一木。我很重視細節的正確性和豐富性。我也常以這種方式去表達我對人生社會和時代的看法。我很想寫那個時代,那一些人。」

他主張,生活必須和作品緊扣在一起,這尤其是台灣作家要去擔負的責任,因為,過去的台灣人不習慣書寫、紀錄,因此「時間一過,留下的往往是歷史的空白。」於是,即使寫作是一件吃力不討好的事,「有一段時期還要冒很大的危險」,他卻一頭栽進創作之路—「頭蘸了就要剃。」

多年後,他問自己:「為什麼還有人要做這種事呢?」他自己回答說:「那是因為人有願望,人有理想,人有信念。人必須走到更遠的地方,去看更高大的山。」望著作家堅定、無悔的身影,台灣的子民啊,你還有純淨如昔的夢想嗎?路,又在哪裡?