用一個下午走完臺灣140年的時光旅程,這是在臺北市立美術館所展出的「時代之眼――臺灣百年身影」攝影展,由117位攝影家,精選出271件的作品,共同訴說一個從1871年起跨越時空的臺灣故事。

今年適逢中華民國建國100年,面對各式各樣的活動,我們該用什麼樣的姿勢凝視過往?刻在臺北市立美術館展出的「時代之眼――臺灣百年身影」攝影展,以具代表性的照片回顧臺灣的歷史歲月。展覽內容分別是序曲(1871―1895)、日治時期(1895―1949)到民國時期(1949―2011)。一口氣瀏覽140年來臺灣這塊土地上的蓬勃發展,同時也紀錄了島上來去不同的面孔,臺灣原住民、閩南族群、客家人、新住民還有許多的外籍過客共同寫下臺灣的百年縮影。

用鏡頭開啟時代之眼

一張1871年的《熱蘭遮城城門》照片,是蘇格蘭的攝影家約翰‧湯普生(JohnThomson,1837~1921)隨長老教會牧師來台所拍攝的紀實影像。他在1871年從廈門到打狗港(今高雄)上岸,為臺灣南部人文地理留下第一批完整的史料。從他作品中可看出他的足跡遍布台南、高雄,除了大量拍攝河港、溪谷之外,還深入部落探訪許多原住民部落,拍下許多原住民的身影。

策展單位整理豐富史料的珍貴照片,並依年代切割成3個時序,分別為序曲(1871~1895)、日治時期(1895~1949)以及民國時期(1949~2011),跨越140年的歷史軌跡,每個階段都有一群人用相機刻劃時代的註記。

這次負責「時代之眼――臺灣百年身影」的策展人――莊靈、張蒼松另外設計了4組跳脫時間序列的專題。分別是:「蘭嶼」、「心象攝影」、「美術攝影」以及「肖像」。

蘭嶼挾著特殊的地域文化性擁有得天獨厚的美景,獨立於臺灣本土文化外的另一套空間氛圍;心象攝影則是透過外界的影像捕捉反射內心世界的投影,是一系列情感流露的表現;美術攝影直接將相機當成畫筆在底片上作畫的藝術表現;肖像本身去除背景與顏色,都能道盡歲月與時代的印痕。獨立的展區橫跨的時序空間,也用另一種邏輯解構攝影除了紀錄時間的深層意義。

從銀鹽到數位的歷史光年

此次的攝影展作品有許多影像的母片皆以濕版攝影術製作,這是英國雕塑家Frederick Scott Archer(1813~1857)在1851年所發明,在玻璃片上塗上火棉膠藥膜,能夠吸附可感光的化學藥劑,之後置於硝酸銀鹽的溶液中,在一系列感光、顯影至定影等都必須保持溼潤狀態。也因此早期在從事室外攝影是繁複、麻煩的工作,必須仰賴長期累積的經驗來決定每個主題所應該被呈現的影像。

此次的攝影展作品有許多影像的母片皆以濕版攝影術製作,這是英國雕塑家Frederick Scott Archer(1813~1857)在1851年所發明,在玻璃片上塗上火棉膠藥膜,能夠吸附可感光的化學藥劑,之後置於硝酸銀鹽的溶液中,在一系列感光、顯影至定影等都必須保持溼潤狀態。也因此早期在從事室外攝影是繁複、麻煩的工作,必須仰賴長期累積的經驗來決定每個主題所應該被呈現的影像。

不過濕版攝影術的不穩定性,也使得每張看似不完美的照片擁有獨一無二的獨特性。不過在玻璃片的變質與化學藥劑的顏色剝落,使得濕版玻璃底片的保存大為不易,因此在1871年出現另一套現代攝影的變革――乾版攝影術。

英國攝影家兼物理學家的Richard Leach Maddox(1816~1902)在1871年發明以溴化銀取代碘化銀作為感光劑的底片,乾燥後不會與鹵化銀再行化學反應,大大增加底片感光的穩定性,其方便的特性以及大量製造有助於攝影術的普及,讓攝影工業的巨輪自此大力轉動。

以影像紀錄的方式不只以視覺傳達最直接的感受,看展的觀眾能在最低的門檻擁有同等的視覺享受。以數位為紀錄的相片格式,讓影像力量的傳遞更加劇烈與快速。不論是銀鹽照片的顆粒感到高解析像素的數位照片,同樣都是用快門凝結時代的記憶。

訴說流年歲月 自日治時期到當代

日治時期對於歷經皇民化洗禮的臺灣人來說,是一段道不完的過去。雖然夾雜了民族糾結,不過那段期間將現代攝影術帶入臺灣,部份照片的紀錄,都是當時的戰地攝影師。

日治時期對於歷經皇民化洗禮的臺灣人來說,是一段道不完的過去。雖然夾雜了民族糾結,不過那段期間將現代攝影術帶入臺灣,部份照片的紀錄,都是當時的戰地攝影師。

鳥居龍藏在日治時期,從1896到1990年間多次考察臺灣的民土風情。本身是東京帝國大學的人類學者曾在臺灣進行人類學調查的攝影,走訪東部海岸、蘭嶼等其他地方,大量記錄原住民的影像資料,是研究臺灣早期原住民的瑰寶。其中800多張玻璃原版底片為東京帝大綜合研究館所珍藏,臺灣的順益原住民博物館則擁有248張來自原版照片沖洗的照片。

林草(1881~1953)是早期中部有名的攝影家,他的作品跨越了此次攝影展分界的三個世代,早期寄養於霧峰林家,開始有機會接觸到攝影術,他在1895年結識經營寫真館的日人森本荻野,學習攝影與底片沖洗等相關技術,後來在台中開張「林寫真館」,進而成為霧峰林家的專屬攝影師。而他自1901年成立的寫真館,在台中三民路營運至2003年吹熄燈號,寫下臺灣歷史最悠久的寫真館紀錄。

霧峰林家是中部著名的望族大姓,更躋身臺灣的五大家族,五大家族的系流源於日治至民國時期在地方上具有重大影響力之家族。霧峰林家因屬大戶,在早期攝影術不普及的情況下,580多張的濕版玻璃底片由林家後裔所珍藏,這些史料的曝光得以讓世人一窺豪門世家的生活型態。

除了日人將攝影術傳至臺灣民間,隨著西方傳教士來台,也留下許多照片。馬偕醫師(1844~1901)從1871年來到臺灣,除了是基督教長老教會的先驅外,在淡水行醫創立的馬偕醫館與牛津學堂,一張張馬偕醫師為民眾拔牙以及在學堂內授課的照片都忠實地記錄這段歷史。

自民國時期開始,伴隨經濟成長與社會運動頻繁,公民意識的抬頭讓攝影從記錄自家生活走向人群與記錄社會轉變的脈動。

從社會翦影重回個人詠嘆

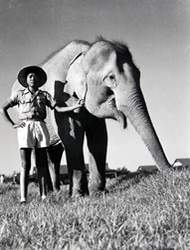

中國攝影學會在1953年在臺北重新復會,將攝影學會的概念傳遞以及資訊知識的交流加速攝影的普及。在1950曾興起一段寫實攝影,如同現在頗為流行的街頭速寫(Snapshot),強調的是一種非刻意安排的即興紀錄。像是林權助《川畔製旗》、李鳴鵰《牧羊童》、鄭桑溪的《蒸氣火車頭》與郎靜山捕捉大象《林旺》的身影都是保存那年代的歷史氣味。

中國攝影學會在1953年在臺北重新復會,將攝影學會的概念傳遞以及資訊知識的交流加速攝影的普及。在1950曾興起一段寫實攝影,如同現在頗為流行的街頭速寫(Snapshot),強調的是一種非刻意安排的即興紀錄。像是林權助《川畔製旗》、李鳴鵰《牧羊童》、鄭桑溪的《蒸氣火車頭》與郎靜山捕捉大象《林旺》的身影都是保存那年代的歷史氣味。

也因此關注社會議題的攝像,轉向為以個人視角為主的個人攝影,除了情緒抒發表達之外,一般作為紀錄生活的攝影,快速累積當代攝影的作品。像是阮義忠《人與土地旭海》與張照堂《存在與虛無》都是在自我經驗的生命中,探尋個人風格的呈現。

不過也有另一群關注於報導式的社會議題,像是黃子明《無殼蝸牛夜宿北市忠孝東路》、張乾琦《鍊三》與何經泰《白色恐怖》,這些社會派取向的攝影師,更是追求時間刻劃的當下。

雖然個人主義當道,但是在展區仍能看到近期臺灣社會發生的重大事件,像是因高雄港禁建問題強迫拆遷的紅毛港,影展中以楊順發《彩妝紅毛港》為專題,在投影在磁磚上的特立區域中同時展出撼動人心照片與影片。另一角從空俯拍的大面積漂流木集散於河口,正是八八風災那段不久前的痛苦記憶。

換一張踏回過往歷史的車票

自1990年代至此的作品數量因攝影觀念與機器設備的普及,發展的面向又重回個人情感抒發的追求表現,除了專業領域的影像紀錄者,大多數人都能夠輕鬆拿起相機記下每一個想記錄的瞬間。

自1990年代至此的作品數量因攝影觀念與機器設備的普及,發展的面向又重回個人情感抒發的追求表現,除了專業領域的影像紀錄者,大多數人都能夠輕鬆拿起相機記下每一個想記錄的瞬間。

也因為攝影技術的轉變,使得攝影者們大量使用合成、複合媒材以及跳脫制式的拍攝手法,創造出許多意識流的作品,結合新科技的全景式照片,更增加了照片本身的臨場感。重要的是眼前那些曾與你生命交集的照片,也同樣發生在我們身處的同一塊土地。

「時代之眼――臺灣百年身影」在臺北市立美術館從今年的3月26日開放至6月26日,為期3個月的時間,帶人們走回這100多年你來不及參加的臺灣歷史。