臺灣的地震風險不容忽視,耐震補強是降低災害損失的關鍵。然而,防震安全的推動不僅需要政府與專業機構的努力,也需要全民提高防災意識。

在臺灣這片地震頻繁的土地上,建築的耐震安全成為不可忽視的議題。然而,多數民眾對於建築耐震的關注度有限,甚至對相關技術與法規缺乏了解。為了縮短學術與民間認知的落差,專家團隊致力於以淺顯易懂的方式,向社會大眾推廣耐震知識。

透過展覽解答大眾的知識瓶頸

國家實驗研究院國家地震工程研究中心(以下簡稱國震中心)副工程師邱世彬表示,由於與建築耐震應用實際相關的對象多為工程師、技師及學術界人士,地震工程研究內容往往偏向專業層面,與一般民眾的日常理解存在落差。國震中心多次在參與建築耐震安全相關展覽時,發現到民眾對展示內容感到困惑,顯示出學術語言與大眾語言之間的鴻溝。

「為了解決這一問題,團隊開始與自由撰稿者、記者合作,透過問答方式整理大眾較關心的議題,以更親民的語言傳達耐震資訊。」邱世彬說。國震中心近年來積極推廣耐震觀念,像是與國家圖書館合作舉辦展覽,不僅展示研究成果,也透過互動式裝置幫助民眾更直觀地理解地震對建築的影響。

2025年,與國立公共資訊圖書館合作展出「地震工程大解密―讓建築更安全的秘密」展覽,利用現場特殊的斜柱構造,模擬地震導致建築傾斜的情境,讓觀眾能具象的理解地震對建築物可能造成的損害。

臺灣建築的耐震現況與觀念推廣

自921大地震後,臺灣對建築耐震安全的關注度提升,相關法規也有所改進,但仍有許多老舊建築尚未進行耐震評估與補強。邱世彬表示,如今還有許多921地震前建造的房屋,老舊建築的問題不僅限於結構老化,也可能因施工品質、法規鬆散或使用情況如住商混合等因素,使它們在今日面臨較大的地震風險。然而,政府目前已推出耐震補強補助計畫,只需一半住戶同意即可進行弱層補強,特別是針對低樓層因商業使用使得結構較為脆弱的建築,即俗稱的「軟腳蝦」建築。「例如2016年0206高雄美濃地震,造成臺南維冠金龍大樓倒塌,以及2024年0403花蓮地震,造成天王星大樓嚴重受損並下陷傾斜,多與低樓層結構脆弱有關。」因此,現行政策鼓勵針對建築弱層部分進行耐震補強,可大幅減少建物倒塌的風險。

「近年案例顯示,進行耐震補強的建築物在地震中的表現遠優於未補強的建築。」邱世彬略感欣慰的說。他舉例,2018年0206花蓮地震後,麗翔酒店因震損嚴重被標示為黃單建築(須修繕但仍可使用),後續除修繕外更選擇進行耐震補強,大幅提升耐震能力,使其在2024年0403花蓮地震中沒有再遭災損,而在其旁邊同樣在2018年花蓮地震中被貼黃單的天王星大樓則僅選擇修繕而未進行補強,因而在0403地震時因耐震能力不足而傾倒,也造成民眾不幸罹難。

除麗翔酒店外,花蓮多處成功補強的例子也凸顯耐震補強的重要性,充分證明就算是軟腳蝦建築,經過適當的補強措施,仍可有效提升建築物的耐震能力。「國震中心將持續推廣『耐震補強』的知識與觀念,期待未來能更普及化。」

互動裝置提供民眾近距離體驗與觀賞

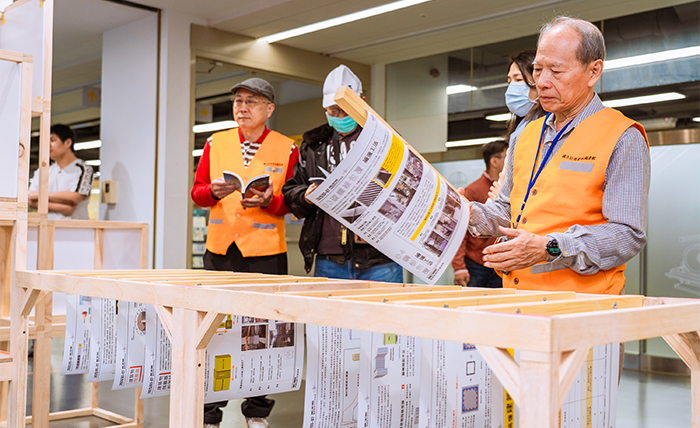

為了讓大眾快速理解耐震補強的概念,展場設有「地震工程主題故事報架」,呼應圖書館提供讀者看報的手法,讀者可以自由拿取報紙,閱讀與抗震、減震及隔震等地震工程主題相關的故事。「傾斜柱區」則運用傾斜柱面與牆面,還原天王星大樓與麗翔酒店的災後現場。

此外,展場還設有互動式裝置,讓民眾更直觀的感受耐震技術的重要性。例如「手搖地震模擬器」讓民眾可以搖晃2座模型建築,一座安裝了減震器,另一座未安裝,藉此感受其差異,同時科普速度型與位移型2種制震器的知識與用途。

國震中心與國資圖雙方期望透過此次展覽,讓更多人理解建築耐震的重要性,並鼓勵有需求的民眾進行耐震評估與補強,以確保自身與家人的安全;也期許臺灣能持續推動耐震技術的應用與法規的完善,為社會帶來更安全的居住環境。

「地震工程大解密—讓建築更安全的秘密」展覽

展覽日期:即日起至2025年7月20日(日)

展覽地點:國立公共資訊圖書館總館 2樓微型展區