不管是平面的書籍,或轉化為立體的電影,沙鹿深波圖書館真的和別的圖書館不一樣,因為館長陳錫冬深信,細水長流才是王道,只有「持續、累積,才有能量」。

不管是平面的書籍,或轉化為立體的電影,沙鹿深波圖書館真的和別的圖書館不一樣,因為館長陳錫冬深信,細水長流才是王道,只有「持續、累積,才有能量」。

「圖書館是可以做一輩子的地方!」沙鹿深波圖書館館長陳錫冬這麼說。

半山坡上,野草迎風。轉個彎,看見一座外觀浮貼著蕃薯藤的建築物,沙鹿深波圖書館到了。這座由當地味丹企業投資興建、並以企業主命名的圖書館,雖然已是20年的老房子,從現代觀點看,建築語彙仍充滿了文藝氣息。

圖書館,智慧的所在

喜歡看藝術電影的人都知道,北有光點電影院、南有高雄電影院;中臺灣,你得到沙鹿深波圖書館,這裡不僅是圖書館,也是電影院。

圖書館,智慧汲取的所在;反智,成為一間圖書館最大的致命傷。於是,當時年輕的館長陳錫冬決定將象徵在地的蕃薯藤和反智電影《華氏451度》結合,成為圖書館的圖騰,希望小鎮居民在閱聽中重新省思。書海浩瀚,電影無垠,出身沙鹿小鎮的陳錫冬希望這裡不僅是鎮民的書房也是鎮民的電影院。站在大肚山上的沙鹿深波圖書館往下眺望,視野將無限拓展。

圖書館,智慧汲取的所在;反智,成為一間圖書館最大的致命傷。於是,當時年輕的館長陳錫冬決定將象徵在地的蕃薯藤和反智電影《華氏451度》結合,成為圖書館的圖騰,希望小鎮居民在閱聽中重新省思。書海浩瀚,電影無垠,出身沙鹿小鎮的陳錫冬希望這裡不僅是鎮民的書房也是鎮民的電影院。站在大肚山上的沙鹿深波圖書館往下眺望,視野將無限拓展。

在這裡閱讀完科幻小說大師雷.布萊伯利寫的科幻小說,可以立刻走入法國新浪潮導演楚浮的《華氏451度》的電影世界。在這裡,書中自有楚浮,書中自有高達。誠如圖書館外牆裝飾的「451F」,便是指這部電影,這部與書同名的電影,控訴的是政府的專權和反智,而華氏451度是紙的燃點,焚書的必要條件。

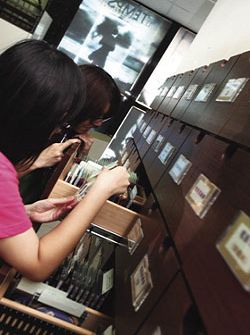

採訪當天非假日,沙鹿電影藝術館內播放著國際紀錄片,令人訝異的是,總共只有80個座位的電影院裡,坐滿了將近7成的居民,男女老幼皆有,民國94年開始營運的沙鹿藝術電影院,看來,這顆種子已然發芽,隨著春風發送到小鎮各處。

陳錫冬館長用心經營

從小未曾有太多機會接觸電影的陳錫冬,反倒在畢業入社會工作後開始認識電影,當時他只是一個臺中縣文化中心管理視聽資料的臨時約聘僱員,這時才發現原來還有一種類型叫做「藝術電影」,與他孩提時代看的「軍教片」可是大大不同。於是對電影便有種「相見恨晚」的心情。

於是陳錫冬努力考上公務員,民國79年分派到沙鹿鎮立深波圖書館任職,民國85年擔任正式圖書館管理員,一開始他便立定志向,要將深波變成一座專門收藏電影書籍的圖書館。

民國91年,他申請文建會地方文化館經費,克服了種種困難將圖書館內的視聽中心改造為一座電影院,93年正式掛牌成立「沙鹿藝術電影院」,94年開始試營運,雖然做不到電影博物館的宏願,但這座「活」的電影館活化了沙鹿人的生活,取代了海線消失的電影院。沙鹿人自此不用舟車勞頓跑到臺中市看電影了。雖然受限於經費,但是電影院依然每週六、日固定放映兩場電影,週二至週四平常日下午一場,週五試片。同時不定期舉辦電影講座及露天電影院活動。

拍電影,看而優則拍

成立「塵市音像讀書會」是電影圖書館的另一項扎根計畫,這個讀書會免費培訓圖書館志工製作影像,從編劇導演採訪剪輯一手包辦,影像志工成員來自四面八方,有印刷廠老闆也有程式設計師和家庭主婦。多年來,志工們已經創作出《孵一個電影夢》、《鎮民的書房》,以及豐原文化中心編織工藝館委託拍攝之《豐原文化中心編織工藝館20週年紀錄短片》,以及歌手林宥嘉的音樂MV「耳朵」。

長期扎根的不只是電影圖書館,沙鹿深波圖書館除了在中臺灣創立第一個藝術電影院外,還有一項令人驕傲的創舉。陳錫冬一次偶然機會看見天下雜誌報導在英國行之有年的「圖書起步走」(Bookstart)零歲閱讀運動,萌生了念頭並訴諸行動,成為全臺灣第一個引進Bookstart的圖書館。後來更成為教育部推動圖書館的政策之一。

圖書館,第一句說的話

陳錫冬不想「贈書儀式」只是個儀式,活動辦完大家鳥獸散,於是在贈書之後成立親子讀書會,希望能夠回歸閱讀的本質。93年剛開始施辦時接受度也不高,大部分的家長總說:「沒時間。」但是,扎根是需要時間的。

8年過去了,過去只有母親會帶著孩子來,現在爸爸也來了;過去只有白領階級的家庭會接近,現在也看得到藍領家庭成員了。陳錫冬最津津樂道的一件事就是曾經有一位參與親子讀書會的小朋友,在牙牙學語期間,除了「爸爸、媽媽」之外,第一句學會連續3個字的單字竟是「圖書館」。不但如此,每次家長帶孩子行經圖書館,孩子也會大叫「圖書館,圖書館」,並示意父母親要到那裡去。圖書館已經成為鎮民生活的一部分。孩子、家長皆從中獲益,更從圖書館裡找到相處的方式。

但只有閱讀太過枯燥單調,帶領讀書會的老師們絞盡腦汁用各種方法吸引孩子的注意力,蒐集貼紙、帶動說故事和舉辦團體活動等等,無非不是希望家長和孩子們可以順利踏出第一步。現在他們還進階成立「全語文親子讀書會」培養孩子由閱讀到寫作。家長深刻地體會到他們陪伴的品質變好了,也變得願意花時間陪伴孩子。而孩子也變得喜歡圖書館,圖書館成為童年深刻的記憶,更是一生的好朋友。

但只有閱讀太過枯燥單調,帶領讀書會的老師們絞盡腦汁用各種方法吸引孩子的注意力,蒐集貼紙、帶動說故事和舉辦團體活動等等,無非不是希望家長和孩子們可以順利踏出第一步。現在他們還進階成立「全語文親子讀書會」培養孩子由閱讀到寫作。家長深刻地體會到他們陪伴的品質變好了,也變得願意花時間陪伴孩子。而孩子也變得喜歡圖書館,圖書館成為童年深刻的記憶,更是一生的好朋友。

紀錄片,真實呈現點滴

8年有成,這些「跟屁蟲」長大了。圖書館裡的影像志工將這些點點滴滴拍成紀錄片《種子》,真實記錄下Bookstart從無到有的珍貴歷程,如何從播種、耕讀到發芽及至今日的綠樹成蔭和享受悅讀,圖書館和讀書會成員都懷著感恩的心對待。

一位讀書會成員在影片中敘述:「我的孩子得了妥瑞氏症,因為病痛讓他無法專心,小腦袋瓜總是左搖右晃沒辦法好好上課,也聽不懂別人告訴他的話。所幸他出生後沒多久,我就帶著他參加沙鹿圖書館的Bookstart計畫,因為這個計畫現在孩子已經養成閱讀的習慣。所以在發病後,只要開始讀書他便不會左右搖晃,反倒可以專心一意地看書。」沒想到,「閱讀」讓一位傷心的母親可以得到些許安慰。

雖然8年來有些許成就,但尚有極大努力空間。陳錫冬指出,99年贈書對象將近800人,但前來領書者才300多人,不到一半,顯現出圖書館還需加倍努力。但受限於縣市合併升格後,報表、計畫等各類雜事變多了,但人力卻明顯不足,這點讓陳錫冬頗感無力。

戲棚下,站久才有累積

圖書館只有2名正式編制內成員,但今年1到10月的圖書借閱流量就高達27萬冊。本來熱血的圖書排書志工面對這樣大又繁瑣的工作量,才來個一兩天就嚇壞跑掉了。

館長陳錫冬深信細水長流才是王道,只有「持續、累積,才有能量」。圖書館不能只是作秀,所以每一件對的事都要堅持,像是「小小音樂家試演會」活動已經堂堂邁入第十年,只要上網登記就可以到圖書館上台表演當音樂家,每個月的第三個週日早上接受25個表演團體或個人的申請,圖書館提供舞台、琴房並免費印製節目單。而館內的迴馬藝廊更讓當地的藝術創作工作者或學生們有個可以展出藝術作品的天地。

館長陳錫冬深信細水長流才是王道,只有「持續、累積,才有能量」。圖書館不能只是作秀,所以每一件對的事都要堅持,像是「小小音樂家試演會」活動已經堂堂邁入第十年,只要上網登記就可以到圖書館上台表演當音樂家,每個月的第三個週日早上接受25個表演團體或個人的申請,圖書館提供舞台、琴房並免費印製節目單。而館內的迴馬藝廊更讓當地的藝術創作工作者或學生們有個可以展出藝術作品的天地。

教育是百年大計,圖書館更是。總有一天,以商業為重心的沙鹿人會改口說:「我不在圖書館,就是在去圖書館的路上。」