在台灣的圖書館界,談到王振鵠教授的名字幾乎無人不知、無人不曉,因為有「圖書館學家」、「圖書館事業家」與「圖書館教育家」稱號的他,對於圖書館界的論述不僅止於是他所長的發揮,更是台灣近50年來圖書館界學術動態的縮影。

王教授身為半世紀來影響台灣圖書館事業最深遠的學者,除了運用畢生所學為圖書館奠定營運基礎、為圖書館學教育立下的典範,在曾受其教導或與之交遊的圖書館界人員印象中,他同時也是一位「望之儼然,即之也溫」的長者。從到訪當天,王老師早已將拖鞋擺好、茶杯準備好在桌上的貼心動作,讓第一次與他見面的人,隨即就能感受到那股真誠待人的溫暖。

資訊技術只是手段

資訊技術只是手段

還未坐定,王教授熱情地提起熱水壺,讓水緩緩流進杯中,隨著陣陣茶香飄散而出,他也緩緩道出對圖書館界的期待。數位浪潮席捲而來,首當其衝的是提供資訊、服務民眾的圖書館,雖然圖書館需隨外在環境的需要而隨時調整以繼續服務民眾,但是,他強調:「圖書館在社會上的立足點是文化傳承的精神,資訊技術只是促成的手段。」

放眼望去,台灣有十個與圖書館學相關的系所,「隨著資訊時代的來臨,大多的課程都著眼在數位資訊技術的運用,很少深入研究圖書館的歷史,儘管有些學校仍設有圖書館史的課程,學生選修的興趣也不高。」王教授憂心地指出。因為圖書館系所的學生需研究圖書館的歷史,才能深刻體會圖書館需肩負人類文化傳承與保存的精神,並依此內涵而清楚地知道無論大環境如何變動,圖書館還是有可因循的發展脈絡。因此,他期許圖書館界人員「要先尊重過去,才能創造未來。」

王教授依全球圖書館的發展趨勢分成三階段,「藏書與利用平民化」、「民眾終身受教的場所」與「民主社會的保障」。而台灣的圖書館則正由普及化走向全民教育機構的第二階段,在此演變的過程也確立了圖書館的教育性質。

另外,根據美國圖書館學會與聯合國文教組織共同提倡的《圖書館宣言》也明確指出:「圖書館是民主社會的象徵,國家是否民主要看圖書館是否自由化。」因此,圖書館不僅須秉持開放、自由、中立且公正無私地供給大眾當前社會重要的資訊,館方也要避免以檢查制度來訂立自己的道德標準。也就是在有限的經費內,圖書館需平衡注意各種不同民眾的需求,保持沒有偏見的立場輔導民眾選擇需要的書籍。

所以,圖書館文化傳承、保留精神的顯現,就是在於民眾有閱讀、思想、資訊交流的自由,不可受到剝奪。然而,在此前提下,館員被賦予的權利與應負的社會責任也就愈顯重要了。

館員應致力圖書館事業

由於台灣的鄉鎮圖書館館員任用是需通過國家公務人員資格考試,或是直接由公所職員兼代,因此,王教授指出:「導因於法制面未給予高的組織層級而致使大多數的館員以事務員來看待圖書館的工作,於是在館員對圖書館具有文化傳承意識薄弱的情形下,如何有專業的發揮?」再加上圖書館事業關係著國家整體文化的發展,目前在所屬主管機關仍舊未明下,只要行政院的組織法未通過,圖書館的定位與運作問題就將一直存在。

由於台灣的鄉鎮圖書館館員任用是需通過國家公務人員資格考試,或是直接由公所職員兼代,因此,王教授指出:「導因於法制面未給予高的組織層級而致使大多數的館員以事務員來看待圖書館的工作,於是在館員對圖書館具有文化傳承意識薄弱的情形下,如何有專業的發揮?」再加上圖書館事業關係著國家整體文化的發展,目前在所屬主管機關仍舊未明下,只要行政院的組織法未通過,圖書館的定位與運作問題就將一直存在。

然而,當圖書館事業在法制面與任用上的結構性問題還未能在短期內獲得改善下,圖書館還是必須盡力地往專業化邁進。王教授強調:「專業化不是為保障圖書館系所學生的就業,而是希望館員能視圖書館為一專業的工作,並專心致志以圖書館事業為重的人。」正如去年,他受國中圖之邀參訪許多鄉鎮圖書館,看見許多默默付出的館員與推動圖書館服務的小故事一樣,不問收穫只是一味地投注。

在地方政府經費的困窘下,王教授多次被「一人領薪水,全家都到圖書館義務工作」的情景感動。他十分讚賞鄉鎮圖書館館員充分利用地方資源、結合社會參與的用心與責任感,「可是也不能總是要館員們做無米之炊啊!」在感動之餘,他也憂慮著台灣六百多個鄉鎮圖書館始終跟不上圖書館法中制定的「每年至少增加一千冊圖書」的營運基準,圖書館如何正常發展?他建議:「未來主管機關應規劃長期、計畫性的經費補助或是採對等的方式補助,才是圖書館持續正常發展之計。」

持續培育後進

半世紀來,王教授對台灣圖書館事業的發展奠定了扎實的基礎,不僅投入圖書館系所核心課程的擬定及修正、擔任各種圖書館人員在職訓練的講師,在中央圖書館主政12年間對於館的遷建、自動化的推動、國際標準書號及台北國際書展的推行、館際合作的倡導、全國圖書館事業的規劃及各種業務的發展,貢獻良多。

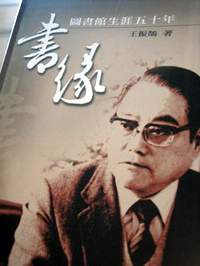

引領圖書館從傳統走到現代,王教授不忘提醒:「不放棄傳統,並增進館員自己與民眾使用圖書館的能力。」儘管已退休,心還是繫著圖書館的發展並持續撰寫與圖書館相關的著作,正如傳記名為《書緣》即有與書結緣,終生無悔之意……,王教授對於圖書館事業的投入,實在令人感佩。