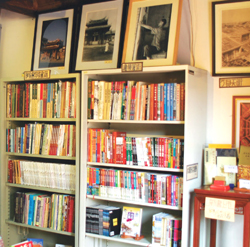

非科班出身的陳仕賢,在偶然的機會裡找到生命的理想,從參與社團活動找到生平的志願,陳仕賢在鹿港小鎮開了一小間「鹿水文史工作室」,它就坐落在鹿港古蹟保存區,是當地的文史工作者的聚點之一,專職文化、史蹟的種子傳播。

非科班出身的陳仕賢,在偶然的機會裡找到生命的理想,從參與社團活動找到生平的志願,陳仕賢在鹿港小鎮開了一小間「鹿水文史工作室」,它就坐落在鹿港古蹟保存區,是當地的文史工作者的聚點之一,專職文化、史蹟的種子傳播。

年少時期就對古蹟有興趣

鹿水文史工作室主持人陳仕賢,在高中時代即熱中社團活動,17歲參加成功大學的研習營,講師以圖片呈現古蹟的修繕前後,陳仕賢說,古蹟是人文的重要部分,參與研習之後,對思想的衝擊很大,出身鹿港的陳仕賢興起古蹟史料的保存與建檔使命,這也是陳仕賢現行工作的啟蒙。

高中畢業之後,陳仕賢選擇專科就讀,學的是工業工程,曾經在建設公司工作,但志向不合即離開,返鄉開始文史研究的路程。陳仕賢指出,返鄉的時間在921地震之後,鹿港龍山寺遭到震傷,正要進行修繕等工程,不久便受到邀請參與龍山寺的整修團隊。

從學生時代培養的史蹟研究訓練,回到鹿港正好可以發揮長才,陳仕賢說,參與龍山寺的修繕更深入的瞭解古蹟保存與傳統建築形式。由於非班科出身,陳仕賢報考逢甲大學歷史與文物研究所,僅上了1年的課程,因為家庭及繁忙於演講、撰稿等因素休學,陳仕賢從學術殿堂回到民間研究。

初期,陳仕賢對未能完成學業感到內疚,後來投入文史研究受到肯定,才逐漸釋懷,陳仕賢說,「學術研究固然重要;但是終身以文史為職志,研究的時間戰線要拉長,不會受到學業的期限有所影響」,在學術上,陳仕賢只是短暫的離開,等待適當的機會再行進入。

向遊客介紹鹿港之美 深感榮耀

鹿港古蹟解說員是散播史蹟保存與維護的種子,早年,陳仕賢與志同道合的友人向遊客免費解說古蹟及導覽,那是一種服務的性質,主動義務向遊客介紹鹿港的美,陳仕賢說,「那是一種榮耀,一種肯定,介紹家鄉鹿港的光榮」。鹿港文教基金會知悉後,認為大專生免費導覽解說立意很好,為了長期經營,才開始酌收解說員茶水費。

鹿港古蹟解說員是散播史蹟保存與維護的種子,早年,陳仕賢與志同道合的友人向遊客免費解說古蹟及導覽,那是一種服務的性質,主動義務向遊客介紹鹿港的美,陳仕賢說,「那是一種榮耀,一種肯定,介紹家鄉鹿港的光榮」。鹿港文教基金會知悉後,認為大專生免費導覽解說立意很好,為了長期經營,才開始酌收解說員茶水費。

古蹟解說員的采風服務隊在寒、暑假都有專人負責服務解說,每年舉辦2梯次的解說研習營訓練,至今已開辦37期。陳仕賢是鹿港古蹟解說研習營的創辦人之一,目前也擔任研習營授課講師,他說,只要對古蹟有興趣的人,都可以報名研習;並不局限鹿港人,研習營的觀念讓人瞭解古蹟、認識古蹟,有了正確觀念之後,自然就會愛惜古蹟、珍惜文化資產。

陳仕賢投入心血在鹿港古蹟區,跑遍了鹿港區大小廟宇,除了影像紀錄之外,訪談耆老及尋找新的史蹟發現。詢問陳仕賢是否將鹿港區紀錄完成,他笑著說,史蹟的研究是與時間賽跑,環境在變動,事物在變遷,根本沒有完成的一天,這也是他短暫放棄研究所學業的認知。

陳仕賢說,文史工作者在研究史料,除充實自己的基本知識之外,過程要注意,是否發現新的史料及現行的文物是否與現有的學術研究不一樣,他在考察鹿港龍山寺時,曾經幾度到泉州晉江縣的安海龍山寺考察,鹿港龍山寺的源頭是安海龍山寺,發現早期的祭神與宗教儀式相同,但是,隨著時代變遷與社會開放,部分習俗會隨著小變動。

陳仕賢說,文史工作者在研究史料,除充實自己的基本知識之外,過程要注意,是否發現新的史料及現行的文物是否與現有的學術研究不一樣,他在考察鹿港龍山寺時,曾經幾度到泉州晉江縣的安海龍山寺考察,鹿港龍山寺的源頭是安海龍山寺,發現早期的祭神與宗教儀式相同,但是,隨著時代變遷與社會開放,部分習俗會隨著小變動。

例如,端午節的「龍王尊神」為龍舟點睛下水,依照傳統習俗都是在端午節當天,現在政策性的發展民俗觀光,迎龍王遶境的宗教儀式會提早,宗教儀式與傳統古禮會隨著時空而稍微變化,更貼近當地居民所需,陳仕賢指出,很多細微的變化都是需要觀察記錄的。

以影像記載地方演變

陳仕賢喜歡攝影,用影像替代文字的描述,圖像可以更深刻清楚的描繪變遷的過程,陳仕賢除了古蹟文物的記錄,他也紀錄很多「陰宅」。廟宇及歷史建築的紀錄是文史的顯學,陳仕賢說,彰顯財富喜歡以建築呈現,發蹟的商人蓋豪宅、廟宇的雕梁畫棟等。

陳仕賢說,「文史工作者的精神生活是富裕的;但是物質生活是有一天,沒一天。」金錢的不確定性是文史工作者最大的困擾,這也是剛投入文史工作最大的阻力,如果能克服金錢的關卡,就進入充實的精神生活,只是要面對不確定性的物質生活,往往讓剛入門的工作者卻步。

最大的成就是獲得肯定與認同,陳仕賢投入文史工作研究,家裡先是觀望態度,直到獲得外界肯定而贊同,陳仕賢說,進入文史工作是一輩子的學習,他從參與研習營到成立鹿水文史工作室,結交很多志同道合的朋友,他喜歡這種教學相長的工作環境,也是他追求理想的生活方式。

最大的成就是獲得肯定與認同,陳仕賢投入文史工作研究,家裡先是觀望態度,直到獲得外界肯定而贊同,陳仕賢說,進入文史工作是一輩子的學習,他從參與研習營到成立鹿水文史工作室,結交很多志同道合的朋友,他喜歡這種教學相長的工作環境,也是他追求理想的生活方式。

文史工作者的生命力

陳仕賢是典型的文史工作者,具有對史蹟文物的熱忱,關於古蹟及歷史建築物,包含歷史沿革、石雕、木雕、彩繪藝術及建築格局,陳仕賢如數家珍,眼神充滿自信,他說,民間的文史研究是一輩子的職志,研究的過程,他找到自己的生命。

曾經追求學術的研究受挫,到轉向民間尋找文憑,陳仕賢的文史工作生涯,是與時間競賽,學習向自己挑戰,這也是台灣典型文史工作者的生命力。