由故事到電影、由虛構向真實,2022年底,一個人工智能的聊天機器人程式ChatGPT因時而生,差不多時期陸續有Copilot、Gemini、Sudowrite、Cohere、DeepSeek等相近程式,帶起一股強烈的人機多元運用風潮。當人們開始轉而向AI尋求生活與生命的各種解答,甚至是從中建立某種情感連結,如:自信、安慰、理解……或許能在某些困惑或是匱乏時刻,轉身再向科技的另一種端點呈現,在五花八門的「資訊」中,得到更多的參考意見。

人類與科技的關係,到底可以如何地共生共壯,或者相互競爭?大約在1968年時,鬼才作家「PKD」菲利普.金德里德.狄克(Philip Kindred Dick)就以影響後世深遠的作品《仿生人會夢見電子羊嗎?》(Do Androids Dream of Electric Sheep?)進行深邃而險峻的探勘,深切思考著邊界、效能與存在等,以及人與機器、人智與AI人工智能的共同議題。再往前一些,AI科幻經典作以撒.艾西莫夫(Isaac Asimov)的作品《我,機器人》(I, Robot),更探討著人與機器間自我意志的形構與現身,這兩部小說也先後成為經典電影《銀翼殺手》(Blade Runner)與《機械公敵》(I, Robot)的前身。

從經典順向細數,《2001:太空漫遊》最早是亞瑟.克拉克(Arthur C. Clarke)於1951年發表的科幻短篇〈崗哨〉為依據,再由作者克拉克與導演庫柏力克聯合執筆,完成的電影與小說集計畫,1968年電影殺青時,同名小說也同時出版。當中的人工智能超級電腦「哈兒」(HAL),更是系列作中重要的角色,它的應答與功用,也幾乎與現在的智能管家系統(如Siri、Alexa)非常相近,由輔助者轉向主導者、從接收意識到產生自我意志、服務者變身傷害者……如此進程,更成為後續影集如《黑鏡》或以科幻為題材的影視作品的某種公式。

從陪伴到哲思 文學中的機器人夥伴

日裔小說名家石黑一雄,在2021年推出的《克拉拉與太陽》,便是以最頂尖人工智慧化身的「克拉拉」,作為一個陪伴照護的「Artificial Friend」(愛芙)與女孩喬西的故事,石黑一雄在這本書裡,將科技如何作為陪伴、成長的良伴,甚至於「愛」如何穿越物種、存於愛當中的奉獻,都化作一種真正跨物種的哲學思考。這不再只限於辯證機器是否有感受,進一步思考科技、人工智慧與人存在的位置,而位置包含著「階級」……也成為新一波科幻小說作品的特色。

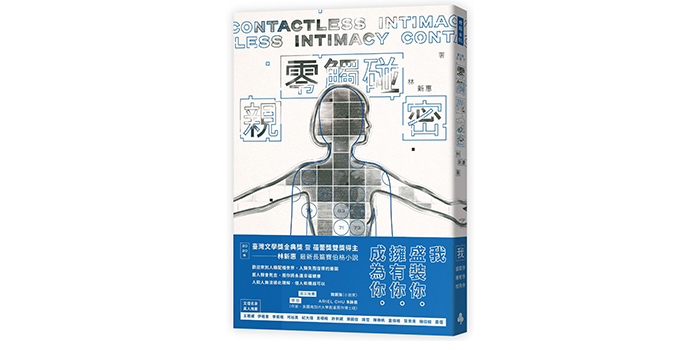

這讓我想起臺灣的新銳小說家林新惠與她的第一部作品《瑕疵人型》,作者或是人類寫作者,也開始思考各種存在裡的恆常:「人類懷疑自己不是人類、人和非人的辯證,已是長存人心的提問。人會不會被機器取代、機器會不會比人更像人,這些都是假議題:人和機器人之間,不是非黑即白的二選一,而是光譜。」延續前作,這種光譜在她的第2部作品《零觸碰親密》中更被銳化,透過「人機配種計畫」揭示人類漸漸被機器抹去的背景,更是思考權力與服從、威權與人民關係的展示,抹去性別、抹去物種,許多存在,依然存在。

同樣在亞洲,近幾年的文學熱區韓國,當中的代表性作家金英夏與他的近作《告別》,更以近未來為背景,首次嘗試以近年熱門的「科幻」類型作為長篇小說,這場「告別」儼然是一次漫長的自我問道與問學之旅:「人,或者是意識存在的意義?」在金英夏的作品中,科幻的機殼一卸就除,露出底下的另一種內裡,與他所有的小說一樣,都是關於告別,所有終始都與時間相連。如果「人類」在故事中是終有一死的生物,與人對應的存在主體,像是其中的AI意識、機器人、半機器人與複製人等等,同樣必須面對避無可避的死亡與身分問題。人類相對於機器,如此脆弱,在一個機器可以選擇作為統一意識被上傳(成為永生)的世界底下,仍然有些存在,選擇不再存在。

AI挑戰創作 重新反思故事創作的本質

我們的當代總在急著討論AI能夠處理精細的任務、整理與計算,但AI能夠創作出優秀的作品嗎?在《告別》裡,提供了一個有趣的答案,比起能與不能,當中作為集體意識的發言人「達摩」告訴我們,AI(可能)如此定義了人類文明中引以為傲的經典與故事:「故事難道不是人類為了賦予自己毫無意義的人生而創造的發明品嗎?」「妳說的故事,真有那麼厲害嗎?我也是近似人類的機器人,所以了解故事的結構,也思考過何謂故事。不過我的想法還是與妳有些不同。我認為故事反而讓人類變得更加集體和暴力。與自己的意願無關而誕生的人類,為忍受毫無意義的痛苦,發明了這種名為故事的、極易上癮的精神毒品。」這是《告別》在層層不同主題下,顯現的一種可能、一種未來,人類經常將創作故事的能力視為靈魂是否存在的證明,走到這一本書時,我們也試著練習與許多事物―「告別」。

或許如此,不同語言與文化的人類,竟都開始在被視為某種指標的「創作」領域裡,與AI協同創作各種文本。加拿大作家史蒂芬.馬爾凱(Stephen Marche)在2023年曾使用筆名「Aidan Marchine」推出一部中篇小說《作者已死》(Death of the Author),借鑒法國羅蘭.巴特(Roland Barthes)在1976年提出解讀作品與作家關係的學說「作品已死」,所完成的同名著作。這部小說極有可能是第1本與AI共同書寫完成的小說(內容竟也關於作家與AI的關係),「作者」真的從寫作神壇上退位了嗎?這本書的評價也像是一種回答,許多評價客觀指出它的凝聚力不足、閱讀的鬆散,但它確實是一部完整的小說,具備有趣的情節;與其說作者已死,不如說藉由AI,作者可以在書寫時得到更多的幫助,讓人看到它在試寫與構思上對創作者的價值。

與科技共寫的時代來臨 一場人機戀愛書信賽

AI每次的回應都依賴著使用者提供的數據,才能完成貼合個人風格與期待的答案,不管是對話、作品,我在臺灣的一本有趣文字創作中便讀到了近似的野心。一本由「情書往返」構成的小說集《寫給Aillen的情書》(全名為《角色.內容.情感.創作:寫給Aillen的情書設定集》),雖然只有推出電子版本,但卻是第1本臺灣作家與AI共同完成的作品,更精確地說,是由4位作家寺尾哲也、徐珮芬、劉梓潔、蕭詒徽,各自設定一個角色,分別寫情書給「AI」(小說裡稱它為Aillen),而前端餵養各種知識給ChatGPT的則是另一位作家林新惠,創作中將這角色稱為:「AI訓練師」(Prompt Engineer)。

這部創作集中的4位作家(寫情書者)都有各自的人設,設局看誰能打動AI的芳心,這樣的挑戰並不意在論證AI之心的存在,更像是一種人機的同場遊戲,局中局是讓我來演算你的演算。AI是否能被設計、訓練?奇點來臨前、人機之戰外的現實世界,AI更像是新的恆星,為人類的創意投入新的火種源。

書訊

書訊

《銀翼殺手》

作者:菲利普.狄克

譯者:祁怡瑋 br/ 出版社:寂寞出版

《克拉拉與太陽》

作者:石黑一雄

譯者:林宏濤

出版社:商周出版

《瑕疵人型》、《零觸碰親密》

作者:林新惠

出版社:時報出版

《告別》

作者:金英夏

譯者:胡椒筒

出版社:漫遊者文化

《寫給Aillen的情書》

作者:寺尾哲也、徐珮芬、劉梓潔、蕭詒徽

出版社:聯經出版

蔣亞妮

中興大學中文碩士,目前為成功大學中文博士候選人。著有散文集《土星時間》、《請登入遊戲》、《寫你》、《我跟你說你不要跟別人說》等,並主持文學對談Podcast「妮說Book,我說可」。