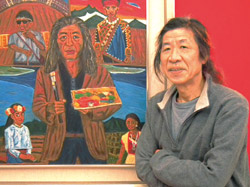

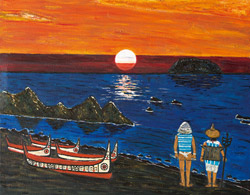

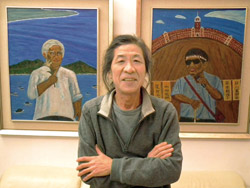

從事紀實攝影30年的「潘小俠」,這回改以畫筆繪製了21幅,以原住民朋友為主題的油畫,在順益臺灣原住民博物館舉辦「部落.相遇.30年──我的原住民朋友們」油畫首展。

資深攝影工作者潘小俠,長期以來關注原住民文化與環境、人權議題,他在60歲這年特別放下相機,改以畫筆繪製了21幅,以原住民朋友為主題的油畫,這次在順益原住民博物館舉辦的「部落.相遇.30年──我的原住民朋友們」油畫首展,可說是送給自己一個生日禮物。

不同於其他藝術家的作品,潘小俠筆下的模特兒,大部分都是他在60、70年代,結識的原住民運動領袖、作家和歌手,諸如:「臺灣民歌之父」及原民運 動先驅胡德夫、排灣族盲人詩人莫那能、達悟族作家夏曼.藍波安、卑南族歌手紀曉君以及鄒族歌手高慧君等人,這次首展並請到行政院原民會前主委孫大川為其寫序引薦。

在媒體圈或藝文界,「潘小俠」這個名字,比他的本名「潘文炬」,要來得響亮且廣為人知。在朋友口中,他是一位鄉土味十足,外表很酷、不擅言談;總是一頭散髮、不修邊幅,骨子裡卻是重情重義,帶點江湖味,又放浪不羈的攝影藝術工作者。

「夢幻國度」蘭嶼 開啟部落之旅

民國43年,出生於臺北市士林區,曾祖父是清朝的進士潘永清,童年時光多半在士林廟口旁的進士府舊宅裡度過。畢業於復興美工的潘小俠,原本對繪畫充滿熱情,他提到:「年輕的時候,愛畫畫、也玩雕塑,算是文藝青年,那時想去法國學電影、學美術。」

民國43年,出生於臺北市士林區,曾祖父是清朝的進士潘永清,童年時光多半在士林廟口旁的進士府舊宅裡度過。畢業於復興美工的潘小俠,原本對繪畫充滿熱情,他提到:「年輕的時候,愛畫畫、也玩雕塑,算是文藝青年,那時想去法國學電影、學美術。」

因為某種因緣際會,迷上了攝影,選擇以相機取代畫筆,轉眼間,就從事了長達30年紀實攝影工作。「拍照很奇妙,在按下快門的瞬間,好像就介入了對方的靈魂,所以用快門的瞬間與人的心靈相通,非常吸引我」,這是令他著迷的原因。

25歲時,拜讀了劉其偉老師的《臺灣土著文化藝術》的著作,被蘭嶼達悟(雅美)族人的丁字褲、獨木舟、飛魚祭等原住民文化,深深地吸引。

隔年夏天,他與朋友邀約,造訪心中的「夢幻國度」──蘭嶼。「那天我們從臺北出發,坐上8個小時的火車到高雄,再搭車到臺東過夜。隔天清晨5點多, 天還沒亮,趕到富岡漁港,好搭乘蘭嶼輪的貨船,再經過4、5個小時顛簸的航程,才抵達蘭嶼。幸好,在甲板上碰到蘭嶼的年輕人幫忙,下船後一路帶領著我們, 到最想看到的『天堂(野銀)部落』。」潘小俠眼睛浮現年少時光榮歷險的耀眼光芒。

行腳踏查 用影像說故事談歷史

之後,他花25年的時間,數度造訪蘭嶼,跟當地部落族人從陌生、熟悉,到一起吃飯喝酒、相互擁抱,一點一滴捕捉蘭嶼真實動人的面貌,完成了《蘭嶼記事(1980-2005)潘小俠影像》首部代表作品,也從此與原住民部落結下不解之緣。

之後,他花25年的時間,數度造訪蘭嶼,跟當地部落族人從陌生、熟悉,到一起吃飯喝酒、相互擁抱,一點一滴捕捉蘭嶼真實動人的面貌,完成了《蘭嶼記事(1980-2005)潘小俠影像》首部代表作品,也從此與原住民部落結下不解之緣。

由於他在尋根時,發現自己是唭哩岸平埔族,對原住民產生獨特的情感與認同,鼓舞著他上山下海,行腳各地,從蘭嶼的達悟族、阿里山的鄒族、三地門的魯凱族、排灣族、布農族、卑南族、泰雅族等等,用影像敘述故事和歷史,與原住民朋友搏感情。

民國86年,他首次舉辦部落之行的影像個展,後來陸續拍攝921大地震和88水災時原住民部落受災情景,義無反顧地為部落的苦難發聲,並留下令人鼻酸的畫面。

走過風起雲湧的80年代 不忘歷史的悲痛

「75年時,我進入自立晚報擔任攝影記者,當年34歲,用紀實報導攝影的手法,每天拍立法院的抗爭,以及街頭運動衝突的新聞事件。在報社工作期間,採訪到白色恐怖受難者柏楊、葉石濤、柯旗化、陳映真、王拓等作家名人,因而啟蒙了我對白色恐怖歷史的認識。」他回憶道。

80年代是國內本土意識覺醒的歷史時刻,自美麗島事件後,臺灣的社會運動一波接著一波,掀起高潮,潘小俠未曾缺席過。在群眾運動的場合中,往往可以看到他揹著相機,隨著示威民眾在街頭闖蕩的身影,而他的鏡頭,總是聚焦在篳路藍縷、爭取民主的人們身上。

80年代是國內本土意識覺醒的歷史時刻,自美麗島事件後,臺灣的社會運動一波接著一波,掀起高潮,潘小俠未曾缺席過。在群眾運動的場合中,往往可以看到他揹著相機,隨著示威民眾在街頭闖蕩的身影,而他的鏡頭,總是聚焦在篳路藍縷、爭取民主的人們身上。

他的好友畫家陳奇相說:「潘小俠是深愛這塊土地的藝術工作者,以攝影機作為維護社會正義戰鬥利器,撼動人心的影像,不只承載與見證事件現實場景,也撐起天地正氣,建構起被遺忘的臺灣人,和隱晦的集體意識,穿越時空化為史實。」

「我和胡德夫相識,是80年代在街頭運動的時候,他那時是臺灣原住民權利促進會的創會會長,認識排灣族詩人莫那能,是在77年原住民的「還我土地」運動,和後續反雛妓的『彩虹專案』時。」潘小俠用時間累積他與原住民朋友的感情。

外表看似隨性浪漫的潘小俠,做起事來,有一股常人難以敵擋的傻勁,總是在細密地規劃下,藉由時間來實踐他的理念,企圖挖掘刻意被掩滅史實,提醒世人勿忘時代的悲痛。

民國84年,他離開自立報系,成立小俠工作室;85年擔任臺北228紀念館攝影組,持續關注228、白色恐佈及原住民等相關的題材;他花了10年完 成《白色烙印(1949-2009)人權影像》攝影專輯;91年完成《不知為誰而戰─高砂義勇隊》的紀錄片,以相機充當攝影機,拍攝描繪日本發動大東亞聖 戰,徵調原住民組成高砂義勇隊,加入二次大戰末期戰爭的真實故事;102年再度與228紀念館合作舉辦《228見證者紀實影像》巡迴展,期望拼湊出慘痛的 歷史輪廓,告慰受難者及家屬的心靈,以記取歷史教訓。

追著美術家跑 重拾畫筆樂在其中

談到他重拾起畫筆的原由,潘小俠指出:「那跟拍攝臺灣美術家有很大的關係。」1987年,讀了美術家謝里法所著的《日據時代臺灣美術運動史》,引起他濃厚的興趣,而主動和人在海外的謝先生聯絡,謝里法則鼓勵他從事臺灣美術家的紀實攝影,這項深具意義的工作。

談到他重拾起畫筆的原由,潘小俠指出:「那跟拍攝臺灣美術家有很大的關係。」1987年,讀了美術家謝里法所著的《日據時代臺灣美術運動史》,引起他濃厚的興趣,而主動和人在海外的謝先生聯絡,謝里法則鼓勵他從事臺灣美術家的紀實攝影,這項深具意義的工作。

就這樣,他拿著相機,跑遍臺灣南北,追著美術家跑了18年,終於在藝術家出版社的支持下,2005年3月出版了《臺灣美術家一百年 (1905-2005)潘小俠攝影造像簿》,總共紀錄了187個不同世代的美術家,包含日據時代的美術家37位、大陸來臺美術家22位、戰後美術家99 位、素人美術家3位、 原住民美術家17位。

「我當時從日治時代,臺灣前輩(包含大陸來臺)的老畫家開始著手,接著是實力雄厚的中青輩,當然原住民美術家也不能錯過。拍照的時候鏡頭的位置很重 要,要跟畫家和他的作品,以及工作室場景進行對話,透過姿態與形象,彰顯出每位美術家的性格、態度、格局,流露藝術家生命情境及掌握存在意識。」潘小俠是 臺灣第一位,用照片紀錄臺灣畫家的攝影師,而且細心地保留了每位畫家的親筆簽名。

潘小俠非常佩服日治時代,和戰後的一些臺灣畫家,甚至戰後的作家也一樣,認為他們都非常優秀,堪稱是菁英中的菁英,而且「在他們的作品,都有一個共同點,總是和時代的背景緊緊相扣,透過畫作來反應當時的政經和社會問題。」

潘小俠以大師李石樵的畫作為例,「他在畫菜市場和家園時,都會刻意把有錢的貴婦,和貧窮的婦人,放在一起,形成鮮明的對比,來凸顯那個時代的貧富差距。」看過近200位知名畫家的作品,無形中自己也受到感染,產生畫畫的衝動。

畫中有話 記憶與濃情的深層對白

潘小俠認為,紀實攝影與繪畫最大的不同是:「紀實攝影取決時間、空間和人物,三者需緊密配合,缺一不可;但繪畫就自由多了,可以移動時空因素,也能隨性自然造景。」

潘小俠認為,紀實攝影與繪畫最大的不同是:「紀實攝影取決時間、空間和人物,三者需緊密配合,缺一不可;但繪畫就自由多了,可以移動時空因素,也能隨性自然造景。」

卑南族的孫大川在〈好「攝」之徒──記潘小俠油畫首展〉序中說道;「小俠不拍風景,他對『人』才有興趣,也因和他有拍攝過的對象,結成長期的朋友, 陪伴他們每一階段的悲歡離合,乃至生離死別。這一回小俠說要轉型畫油畫,一筆一筆彩畫他30年來認識的原住民各族朋友。他說這和拍照不同,必須和自己的記 憶、情感和畫中的主角對話,追趕的不再是『瞬間』的光影,而是一層又一層的感情積澱,小俠說,他認為自己也在轉變中。」

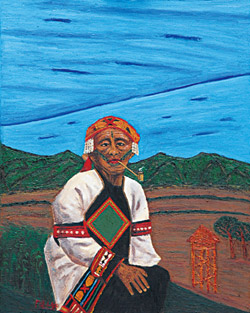

是的,在潘小俠的21幅畫中,每一幅都有說不完的故事:一頭白髮、手握百合花的原住民民歌教父胡德夫,被社運界稱為「臺灣原住民運動先驅」,因為創 作歌曲《美麗島》被長期列為禁歌,95年才以《太平洋的風》,重新獲得金曲獎最佳作詞人獎、最佳年度歌曲的肯定;拿著拐杖、綁著頭巾、揹著紅書包的盲詩人 莫那能,是臺灣原住民自覺運動的先鋒,他的〈百步蛇死了〉和〈孬種!給你一巴掌〉兩首詩,充滿恨鐵不成鋼的悲憤,他慣用尖銳、批判性十足的詩句,揭露漢人 政權的鴨霸和偽善。

與潘小俠、莫那能在彩虹專案,臺北華西街的示威遊行認識的魯凱族傳道人許進德,出身自長老教會,除了從事神職工作,他還積極投入原住民運動,許進德也是原音社的第一代成員,他寫的歌曲《原住民永遠是原住民》,道盡了原住民族對這塊土地的情感。

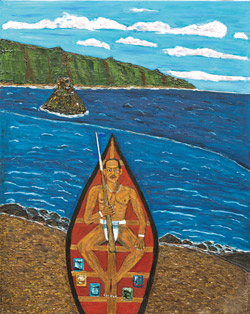

寫了5本書、得了5個文學獎,蘭嶼達悟族有名的「讀書人」夏曼‧藍波安,因為母親的一句:「如果你是個有用的男人,就去抓魚給我吃!」開始學習造舟,也終於能駕著自己的拼板舟去潛水、抓魚。

寫了5本書、得了5個文學獎,蘭嶼達悟族有名的「讀書人」夏曼‧藍波安,因為母親的一句:「如果你是個有用的男人,就去抓魚給我吃!」開始學習造舟,也終於能駕著自己的拼板舟去潛水、抓魚。

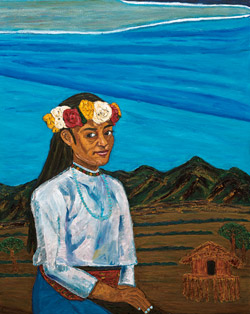

當然在潘小俠的畫下,也不乏許多知名的原住民女性,像是拍紀錄片時認識的泰雅族紋面國寶高香妹,在「漂流木」原住民餐廳打工時的卑南族歌手紀曉君,以及77年與歌神張學友合唱「你最珍貴」爆紅的鄒族歌手高慧君等等。

對潘小俠來說,「朋友的情誼是一輩子的!」這次的原住民畫展只是個開始,他還會繼續畫下去,把14族沒有畫完的朋友,一一完成,至於他們的故事,值得欣賞畫展時,聽小俠娓娓道來……。