1901年,在希臘安提基瑟拉島的外海,一群採集天然海綿的潛水夫在海底無意中看到一艘滿是裸屍的沉船,緊急通報當局,沒想到那竟是大批大理石雕像和工藝品。這個意外發現,促成一場大規模的海底挖掘和考古行動。這批古物被送往雅典國家考古博物館,歷經120年後,科學家終於解開謎團,推測應是公元前在海上觀測天象卻失蹤的官方船艦。

從何得知這2000多年前沉船的任務?原來在撈起的文物中,有個30公分高、被海沙包覆的木箱,看似平凡無奇,但在陽光、海風和空氣作用下,沙塊剝落,露出銅盤、齒輪及不同長度的軸承和指針。2000年前,銅是相當珍貴的金屬,可見這一定是非常重要的儀器,但到底是什麼呢?有何作用?科學家不敢輕易拆解,棘手的是它卻漸漸崩解成82塊大小碎片,只有3分之1的原始碎片倖存,包括30個腐蝕的青銅齒輪。

把這些碎片拼整出有意義的完型建構,必須歸功百年來不同領域科學家所累積的研究成果以及科研技術的長足進步。先是德國語言學家根據碎片上數字,推論它可能是計算工具;英國物理學和科學史專家比對歷史文獻,再和希臘的放射學家合作,透過X射線掃描內部影像,認為它源自阿基米德的設計,齒輪結構是用來預測天體運行的位置;倫敦科學博物館的機械工程學家和澳洲電腦科學家採取線性斷層掃描,確定重要的齒輪齒數。接著,倫敦大學學院一位擁有數學學位的影片製作人,結合材料科學家、考古冶金學家和鐘錶專家,利用新的數位成像技術,發現前蓋和背蓋刻有銘文,說明行星循環和使用方式,顯示它不只能觀測太陽、月亮和五大行星的運動週期,還能預測日月食。這個團隊經過20年拼圖,提出一個能將所有行星運行週期納入的齒輪運作模型,終於完成這個號稱安提基瑟拉儀的原型!

這部製造於2200年前的天文計算儀,堪稱史上第一部類比電腦,其設計之精密和複雜,讓所有行家讚嘆不已,當論文在2021年3月發表於頂尖期刊時,他們感性的說:「這個機械裝置比蒙娜麗莎還有價值!」但它背後的發明家、設計師和組裝者究竟是何許人也?以今論古,必須回溯到在埃及亞歷山大圖書館做研究的3位大學者:科學家和數學家兼具的阿基米德、投射幾何的始祖歐幾里得,和天文物理之父希巴克斯!

2300年前建於地中海旁的亞歷山大圖書館是人類知識文明的發源地,許多學有專精的學者長駐館中,探索天文、地理、水文的自然現象,並發展客觀的分析方法和可被驗證的推理方式,然後把研究結論以有系統的文字寫在草皮紙上,分類收藏於館中,讓後世學者透過閱讀比對前人的書稿,深耕舊義、產生新知,更有施行者(現代稱為工程師)轉化理論,發展出實用的工具或組裝複雜的裝置,解決週遭環境的困境,使生活更便利,生命也因之更有幸福感。

安提基瑟拉儀就是經由這樣的歷程所產生的:阿基米德的冶金術和浮力研究,開展物理和化學的探索,更在機械裝置設計上結合理論和應用;歐幾里得建立由公理出發、逐步推理證明的數學思維方式,他的投射幾何更是現代GPS導航系統的先驅之作;希巴克斯編製幾世紀內太陽和月亮的運動表,推算出日月食時間,又編製第一部恆星星表,詳列850顆恆星的位置和亮度,提出經緯度,用來表示地理位置,並利用投影制圖的方式,畫出了希臘天空星象圖!

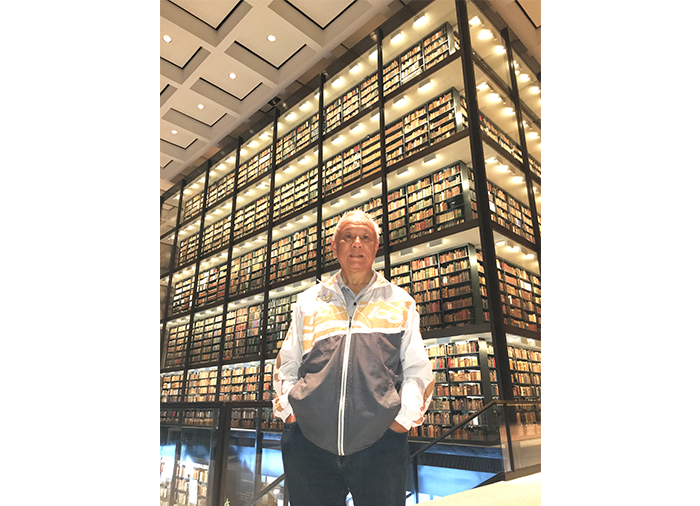

凝視安提基瑟拉儀上的大小齒輪,想像那上面的太陽、月亮和金星、土星等相互對應的移動,順行或逆行,都可以在2000多年前的這部儀器準確標示出來,而2000多年後的讀者,能夠從當年學者們留下的文字記載中,重建機件製造所根據的知識,憑藉著正是像亞歷山大圖書館這樣的藏書庫,扮演人類知識儲存、流通和創造、創新的平台。

從2000多年前的天文觀測裝置,到1969年人類登陸月球,再到2019年科學家公佈距離地球5500萬光年、人類史上第一張黑洞照片……,科技的進展神速,知識累積的方式也有巨大變化,閱讀能力成為經濟主導的社會最主要的素養,除了深耕已知、探索新知、轉譯理論,還要能駕馭網路、遨遊數位,達到創造和創業的實用目的。但藏書庫(現代的圖書館),永遠是知識流通的樞紐、智慧創新的堡壘,有如磐石般千年存在。(作者為中央研究院院士)