對於各國歌謠熟悉的讀者們,也許忘不了由希臘女歌手艾斯特(Esther)所詮釋的《憶兒時》(Kinderspiele)這首德文歌曲。歌中描述兒童時期與玩伴躲在雞舍裡遊戲的景象,充滿兒時記憶的溫暖感情,除了女歌手柔美的聲音令人陶醉外,文詞之優美也令人愛不釋手,不禁要問作者是誰?他就是德國浪漫派文豪海涅(Heinrich Heine, 1797-1856)。

海涅出生在萊因河畔杜塞道夫(Duesseldorf)一個破落的猶太商人家庭,對於身為猶太人,飽受社會不平等對待,海涅算是吃足了苦頭。德國北萊茵州的杜塞道夫城為聯邦州政府的行政中心,因海涅、舒曼等著名人物而使這個城市更令人流連忘返。

海涅出生在萊因河畔杜塞道夫(Duesseldorf)一個破落的猶太商人家庭,對於身為猶太人,飽受社會不平等對待,海涅算是吃足了苦頭。德國北萊茵州的杜塞道夫城為聯邦州政府的行政中心,因海涅、舒曼等著名人物而使這個城市更令人流連忘返。

去年是海涅去世250年周年紀念,德國人並沒有遺忘這位與哥德同等偉大的詩人,雖然紀念活動已過,但來到位於杜塞道夫老城的布而克街的海涅故居,對於能親臨一代文豪的出生地,感受可說非常綿密且強烈。

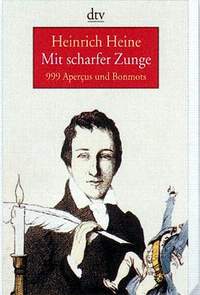

在250年後重提海涅,有太多的好書和珍貴文獻可以供參考與欣賞,其中由克里斯多福.浩斯席德所集成的的《辛辣海涅》(Heinrich Heine mit scharfer Zunge)特別值得推薦。書中除了有關海涅生平的著墨外,更值得一說的是他在巴黎以媒體評論式文風,傳達他對社會改革的觀念,有別於其他只限於抒情的著作。

海涅創作過程

與其他作者相較下,海涅創作醞釀時間較長,他晚至30歲時才出版了第一本詩集《歌集》(Buch der Lieder),但在出版後則馬上奠定了他不朽的詩人地位,收錄在此之前發表的大部詩歌,奠定了海涅作為傑出的抒情詩人的地位。1829年《旅行記》第三卷出版。以後海涅陸續發表了《法蘭西現狀》、《論法國的畫家》、《德國近代文學史略》、《路德維希·伯爾納,亨利希·海涅的備亡錄》、《德國,一個冬天的童話》等文章和詩歌。

1848年5月完全癱瘓,但他仍以驚人的毅力堅持寫作,口授完成詩集《羅曼採羅》,於1851年出版。之後還寫了一些散文作品。1856年2月17日,在巴黎逝世。

深受拿破崙的影響

由於海涅猶太人的背景,因此在1795年拿破崙的軍隊到達萊因河流域時,對德國的封建制度進行了一些民主改革,法軍的改革因而使得猶太人的地位得以改善,因此海涅自小就受了法國中產階級革命思想的影響。

由於海涅猶太人的背景,因此在1795年拿破崙的軍隊到達萊因河流域時,對德國的封建制度進行了一些民主改革,法軍的改革因而使得猶太人的地位得以改善,因此海涅自小就受了法國中產階級革命思想的影響。

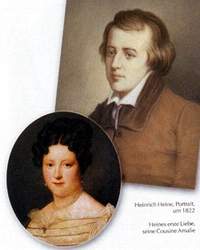

1819到1823年,先後在伯恩大學和柏林大學主修法律與哲學的海涅,聽了浪漫主義作家奧古斯特威廉和維心派哲學家黑格爾的課,並與當時恩澤夫婦交往,這對夫婦家的文學沙龍是柏林的文學中心,因此他也在20歲左右開始了他的創作生涯。他的早期詩作,《青春的苦惱》、《抒情插曲》、《北海集》等連篇詩集,以筆調尖銳,多著重於愛情的苦惱和個人的苦悶,反映了封建制度下受到的壓抑。

之後海涅遊歷德國各地,並到英國和義大利等國旅行,累積旅行期間的心得,寫下了四本札記,其中不乏批判貴族和封建制度的陳腐,並且對平民和勞工表達深厚的同情與支持。在思想上,海涅可說是一個革命主義者,而在藝術上,他則從年少時代只針對感情的描寫,轉而針對社會現實做探討,逐漸走向現實主義。

巴黎時期 書寫進入第二階段

克里斯多福.浩斯席德在書中指出,海涅在法國大革命之後來到了巴黎,書寫進入了第二階段,開始了政治理念的書寫,鼓吹自由革命的文章遭到了普魯士的全面封殺,最後所有作品在德意志完全成了禁書,巴黎成了流亡之地。1848年,病魔侵蝕了作家的身體,讓他長期癱瘓在床上。他的著作影響後代作者深遠,其追求自由的精神也備受推崇。

本書作者為表現他對海涅細微的觀察,更加入了有關音樂家舒曼與海涅的關聯,杜塞道夫的舒曼學院是音樂學子的習樂夢想之地,而舒曼與海涅只在慕尼黑見過一次面,卻死於同年,舒曼用美妙的音符為海涅42首詩作譜上曲子,在一年內即完成37首至今仍為大家所傳唱。這樣的音樂與文學的深刻組合,恰好呼應了海涅詩句:「音樂也許是藝術的最後一字,就像是死亡是生命最後一句」。

本書作者為表現他對海涅細微的觀察,更加入了有關音樂家舒曼與海涅的關聯,杜塞道夫的舒曼學院是音樂學子的習樂夢想之地,而舒曼與海涅只在慕尼黑見過一次面,卻死於同年,舒曼用美妙的音符為海涅42首詩作譜上曲子,在一年內即完成37首至今仍為大家所傳唱。這樣的音樂與文學的深刻組合,恰好呼應了海涅詩句:「音樂也許是藝術的最後一字,就像是死亡是生命最後一句」。

另外作者也收錄了大量珍貴的手稿、肖像,讓讀者能夠更深入地體驗一代文豪的一生。

(註:本書由DTV出版,全文有224頁。)