「攝影記者是說故事的人,以一幀靜態的影像呈現重大歷史時刻,讓時間停止運行。過去贏得普立茲新聞攝影獎的攝影記者記錄了無數歷史時刻,讓世人永難忘懷……。」 ――美國新聞博物館執行長詹姆士‧達夫(James C. Du�)

「攝影記者是說故事的人,以一幀靜態的影像呈現重大歷史時刻,讓時間停止運行。過去贏得普立茲新聞攝影獎的攝影記者記錄了無數歷史時刻,讓世人永難忘懷……。」 ――美國新聞博物館執行長詹姆士‧達夫(James C. Du�)

「普立茲新聞攝影獎」一直是新聞界最高的榮耀。目前「瞬間的永恆――普立茲新聞攝影獎70年大展」,正在臺北市華山1914文創園區開展,完整呈現自1942年到2012年,共計151幀歷屆得獎作品,並於4月24日至7月7日移師高雄市立美術館展出。

首度來臺展出的「瞬間的永恆――普立茲新聞攝影獎70年大展」,自2000年起於全球巡迴展出超過10年,逾300萬人次參觀,作品呈現攝影記者捕捉事件的真實記錄,述說70年來每個深具意義的歷史時刻。例如:二次世界大戰硫磺島戰役,美國攻克日軍後,士兵登上山頭豎起美國國旗的歷史性瞬間;令人難忘的911事件,一架遭劫持的飛機撞進紐約雙子星大廈,驚心動魄的爆炸瞬間,撼動人心。攝影記者當下如何捕捉這些經典鏡頭,用一張照片道出千言萬語,都考驗著攝影記者的專業素養與抓拍能力。

站在第一線 刻劃永垂不朽的畫面

新聞攝影工作不僅是一項專業,更是一份志業。策展人西瑪‧魯賓(Cyma Rubin)指出,著名戰地記者羅柏‧卡帕(Robert Capa)曾說過:「如果你的照片拍得不夠好,那是因為你靠得不夠近。」但也因為如此,讓卡帕在越南採訪第一次印支戰爭中,為了拍到更好的照片誤踩地雷而死。戰地攝影記者隨時都必須面對槍林彈雨、天災、亂世,也可能面臨綁架危機,甚至遭到反對派人士侵害身體,策展人西瑪‧魯賓表示,她曾好奇如此危險的工作為何還有人要做?在眾多攝影記者的回答中,魯賓得到最滿意的答覆是:「它就像一個難以捨棄的情婦。」在面對艱難困境時,熱情與勇氣驅使攝影記者按下快門,讓瞬息萬變的影像瞬間凍結為永恆的畫面。

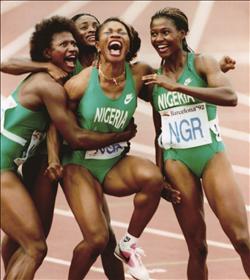

在這一幀幀影像中,可看見戰爭的殘酷、勝利的甜美、孩子的無辜及生命的脆弱等真實記錄。魯賓表示,每張照片都具有穿越時空、語言、地域、種族、性別及文化的魔力,帶領觀眾回到歷史現場,藉由省視新聞事件所要傳達的意念,正視世界所面臨的種種問題,為社會帶來更多正面的影響力。

在這一幀幀影像中,可看見戰爭的殘酷、勝利的甜美、孩子的無辜及生命的脆弱等真實記錄。魯賓表示,每張照片都具有穿越時空、語言、地域、種族、性別及文化的魔力,帶領觀眾回到歷史現場,藉由省視新聞事件所要傳達的意念,正視世界所面臨的種種問題,為社會帶來更多正面的影響力。

現場除了展示影像作品外,也放映贏得艾美獎與泰利獎(Telly Award)的最佳紀錄片獎,1999年由魯賓製作並導演特納電視網(Turner Network Television)的特別節目《衝擊時刻:普立茲新聞攝影獎作品的故事》(Moment of Impact: Stories of the Pulitzer Prize Photographs),讓民眾可以透過影片觀賞,進一步了解攝影記者捕捉新聞畫面的真實狀況。

戰地女記者卡洛琳‧柯爾 來臺分享拍照經驗

在此次展覽活動中,主辦單位也特別邀請2004年普立茲特寫攝影獎得主,同時也是囊括美國攝影記者三大最高獎項的第一人――卡洛琳‧柯爾(Carolyn Cole),來臺主持攝影工作坊並出席攝影論壇,分享她的攝影觀點與經驗。現任職於《洛杉磯時報》,擁有25年攝影記者工作經歷的柯爾表示,很感謝攝影記者這個行業,讓自己找到人生目標,並且有機會將拍攝的新聞影像傳遞至全世界。

柯爾在海地危機期間拍攝的照片以及在俄羅斯的工作廣獲新聞界肯定。在北好萊塢一場全國電視現場轉播的銀行搶案警匪槍戰中,她拍下了中槍垂死的搶犯,促成《時代》雜誌相關報導獲得普立茲獎,同時也在1999年和2001年分別見證了科索沃危機與阿富汗戰亂,並成為2002年巴勒斯坦武裝分子佔領伯利恆的主誕教堂、被以色列國防軍包圍期間,唯一在場的攝影記者。

「我不僅被光線的美麗,同時也被她眼中的恐懼所震懾,」柯爾寫道。其2004年的得獎作品「蒙羅維亞圍城(MONROVIA UNDER SIEGE)」,是她於2003年7月11日在蒙羅維亞市郊的「美國之聲」(Voice of America)難民營內所拍攝的照片。畫面中一位名為蒂妮‧強森(Tehneh Johnson)的女孩,準備再次逃難的恐懼眼神,讓觀者對賴比瑞亞的激戰同感震懾。

普立茲獎小檔案

1917年首度頒發的普立茲獎(Pulitzer Prize),出自19世紀美國報業巨頭約瑟夫.普立茲(Joseph Pulitzer)的發想。他在遺囑中捐贈紐約哥倫比亞大學(Columbia University)200萬美元,用來成立新聞學院並設立鼓勵公共服務、公共道德、美國文學和教育提升的獎項,70~80年代已發展成為美國新聞界最高榮譽獎項之一,現在更被視為全球性的新聞代表獎項。

普立茲新聞攝影獎係於1942年首度頒發,參選作品可以是一張照片或是多張照片,乃至系列照片或一整套照片;1968年委員會決定擴大攝影獎範疇,區分為現場新聞攝影獎與特寫攝影獎,前者後來改名為突發新聞攝影獎,其參賽資格不限國籍,但條件必須是在美國周報或日報發表的攝影作品。(編輯部)