公共圖書館是地方文化的體現,具有濃厚的地域屬性。 因此,圖書館的經營型態也應符合當地特色及需求而設立,中臺灣的3所圖書館就在這樣的方向,創造出獨特的特色。

公共圖書館扮演建構及發展地方文化的重要角色,而成功關鍵在於運作的文化基礎,透過地域文化的特殊性及深厚文化內涵的在地性扎根,可藉由最親近、熟悉的土地情感,串聯起圖書館與當地民眾的緊密關係,進而讓圖書館成為地方文化感染、交流的重要場域。

南投縣政府文化局圖書館 活動多元,轉角遇見文學

南投縣是臺灣唯一不濱海的內陸縣,境內高達95%的山地地形,使其在都市規劃開發上受到很大的侷限;也正因為如此,讓這座山城縣份保留下許多美麗的自然景觀與傳統的生活樣貌,成為文學創作非常重要的養分與內涵;同時,也因為文學在南投早有源遠流長的歷史,清末、日治時期就有許多古典詩社林立在此,使 得南投文風鼎盛。雖然現在古典詩社已不再蓬勃興盛,卻是造就南投文學發展非常重要的核心價值;加上南投早期家庭經濟普遍不好,認為讀書、寫字、作文章是最 好的出路,讓南投縣在書寫上有較多的累積。南投縣政府文化局圖書館科長張賽青表示,目前已有高達100多位南投文學家登記在案,這些都是在地環境長期薰陶下來的結果,相當具有時代的代表性。

從民國70年,成立南投縣立文化中心;96年於南投縣政府文化局圖書館四樓創設國內第一個由縣市政府成立的文學資料館;到100年正式完成上下冊的《南投縣文學發展史》出版。30年來,南投縣累積了許多優秀文學家的作品與文獻資料。然而,張賽青認為,圖書館不該讓這些豐富的典藏,僅是被存放在館舍、書架或是檔案室裡,一般民眾不一定有所機會進到這個空間了解南投文學有多少深度。於是,張賽青將推動文學作為圖書館的營運焦點,開始觀察讀者使用圖書館的模式,思考如何將整個南投文化的活力帶動起來。她發現,問題最終還是必須回歸到地理環境,南投縣幅員廣大,像是從信義鄉到南投市區就必須花費3小時的車程,不可能要求鄉民特地來南投縣政府文化局圖書館參加活動,加上「文學」兩個字,又容易使人產生距離感,若非對文學有所喜好之人,很難吸引他人主動關心文 壇活動。

從民國70年,成立南投縣立文化中心;96年於南投縣政府文化局圖書館四樓創設國內第一個由縣市政府成立的文學資料館;到100年正式完成上下冊的《南投縣文學發展史》出版。30年來,南投縣累積了許多優秀文學家的作品與文獻資料。然而,張賽青認為,圖書館不該讓這些豐富的典藏,僅是被存放在館舍、書架或是檔案室裡,一般民眾不一定有所機會進到這個空間了解南投文學有多少深度。於是,張賽青將推動文學作為圖書館的營運焦點,開始觀察讀者使用圖書館的模式,思考如何將整個南投文化的活力帶動起來。她發現,問題最終還是必須回歸到地理環境,南投縣幅員廣大,像是從信義鄉到南投市區就必須花費3小時的車程,不可能要求鄉民特地來南投縣政府文化局圖書館參加活動,加上「文學」兩個字,又容易使人產生距離感,若非對文學有所喜好之人,很難吸引他人主動關心文 壇活動。

因此,除了持續保有以文學為主題的館舍展覽,張賽青決定用生活文學的形式來推動文學,並逆向操作主動把文學家帶到南投各鄉鎮,從農業、飲食、民俗等 各種角度、議題來刺激民眾對文學的喜好,讓文學成為生活中的一部分。但是,她強調,因地制宜的重要性,必須根據每個鄉鎮的特質,規劃主題並謹慎地進行文學 家的配對。張賽青不希望前來參加活動的民眾只能擔任聽眾的角色,而是能透過貼切的議題和文學家產生深刻的互動,讓民眾有感。

去年,圖書館就舉辦了6場「南投的小鎮文學旅行」系列活動,均得到民眾熱烈的迴響。像是,南投鹿谷鄉產茶、竹,且文人輩出,孕育許多知名文學家,南 投縣第一個立案的古典詩社「彬彬社」至今在此文化活動頻仍。於是圖書館邀請鹿谷鄉學者康世統教授及精於古典文學的劉儒靜老師於溪頭孟宗山莊演講「山林詩話 ——茶與竹的生活文學」,帶大家賞析古典詩中的茶與竹,以及古典詩在生活中的應用,並展出「彬彬社」文物、鹿谷人文與古今照片,讓鄉民從每天喝的茶、吃的 筍子、看到的竹子,了解「詩」原來也能如此平易近人,生活的點點滴滴,都可以是文學的結合或產出。

另外,在南投水里鄉則邀請在地作家阿默,於玉管處水里遊客中心主講「又見猴蔗花開」。水里女兒阿默透過作品《猴蔗花開》,以家鄉水里溪在秋瑟時節滿開雪白的猴蔗花為引子,描述她對家鄉山林溪水與動植物的深情,如何與動植物土地自然律動相處,以及用文學的筆觸描述向大自然學習的心路歷程;並於演講後,特地帶領民眾散步到水里溪畔感受季節與大自然,顛覆大家對文學既定的想像,直說:「以前居然不知道,原來文學也可以這麼享受。」張賽青也表示,因為《猴蔗花開》所書寫的內容,就是水里人共同的回憶,好像是大家在水里溪一起哼著小時候的兒歌,非常感動,文學自然也能放進民眾心裡。

另外,在南投水里鄉則邀請在地作家阿默,於玉管處水里遊客中心主講「又見猴蔗花開」。水里女兒阿默透過作品《猴蔗花開》,以家鄉水里溪在秋瑟時節滿開雪白的猴蔗花為引子,描述她對家鄉山林溪水與動植物的深情,如何與動植物土地自然律動相處,以及用文學的筆觸描述向大自然學習的心路歷程;並於演講後,特地帶領民眾散步到水里溪畔感受季節與大自然,顛覆大家對文學既定的想像,直說:「以前居然不知道,原來文學也可以這麼享受。」張賽青也表示,因為《猴蔗花開》所書寫的內容,就是水里人共同的回憶,好像是大家在水里溪一起哼著小時候的兒歌,非常感動,文學自然也能放進民眾心裡。

而南投縣政府文化局圖書館把文學帶進民眾的生活還不止這一樁。去年,「夏日在南投遇見文學」系列活動,也於信義國中及望鄉部落舉辦二天一夜的「相約文學原鄉——2013南投縣文學營」,邀請在地文學家脈樹.塔給鹿敦校長、乜寇.索克魯曼老師及國內知名作家路寒袖以「土地文學」為題,增加民眾對原住民 部落的了解,以激發其對土地文學議題之感受俾引導文學創作。同時,營隊也安排部落踏查布農族文化與互動交流,並到神木村進行土地巡禮及解說。張賽青指出, 信義鄉是土石流的故鄉,舉辦活動前到現場勘景的隔天,信義鄉還因地震而走山,更加喚起大家對原鄉土地的關懷與重視,讓議題搔到癢處。

同年11月,圖書館也與「放牠的手在你心上」工作小組、《中國時報》開卷、小鎮文創股份有限公司及竹馬之友慢跑協會合作,邀請作家張萬康與駱以軍,分別以「不是只有貓熊才可愛」與「狗臉的歲月」為題,於竹山鄉城隍廟廟埕舉行兩場環境倫理與生命教育全臺巡迴講座。張賽青表示,講座議題源自102年7月 底,三隻鼬獾確診感染狂犬病後,各地棄養、撲殺動物的事件不斷,讓全臺陷入大恐慌,一群自發性組成的社群團體,希望透過文學的力量,用溫暖、理性的態度,找回平等對待生命的共識。而南投竹山又是狂犬病的發病疫區,主題確切,張賽青認為,在哪裡跌倒就該從哪裡爬起來,不過她要求將原本要辦在演講廳的活動移到 廟口。除了創造不一樣的講座經驗,廟口也是各種文化產生的發源處,亦是人群聚集之地,張賽青要藉由南投地方特質的回歸,讓文學活動更貼近民眾的生活。

同年11月,圖書館也與「放牠的手在你心上」工作小組、《中國時報》開卷、小鎮文創股份有限公司及竹馬之友慢跑協會合作,邀請作家張萬康與駱以軍,分別以「不是只有貓熊才可愛」與「狗臉的歲月」為題,於竹山鄉城隍廟廟埕舉行兩場環境倫理與生命教育全臺巡迴講座。張賽青表示,講座議題源自102年7月 底,三隻鼬獾確診感染狂犬病後,各地棄養、撲殺動物的事件不斷,讓全臺陷入大恐慌,一群自發性組成的社群團體,希望透過文學的力量,用溫暖、理性的態度,找回平等對待生命的共識。而南投竹山又是狂犬病的發病疫區,主題確切,張賽青認為,在哪裡跌倒就該從哪裡爬起來,不過她要求將原本要辦在演講廳的活動移到 廟口。除了創造不一樣的講座經驗,廟口也是各種文化產生的發源處,亦是人群聚集之地,張賽青要藉由南投地方特質的回歸,讓文學活動更貼近民眾的生活。

未來,逐步建立民眾的文學基礎後,張賽青還計劃將文學活動延伸滲透到民宿,取名為「帶著文學來去南投住一晚」,她希望能透過南投發達的觀光產業,與業者合作把文學家帶進民宿。張賽青表示,這是文學活動的升級版,它不需要同時擁有大量的參與者,也和在演講廳必須正襟危坐聽講的嚴肅感與疏離感大不相同。文學愛好者與作家,可以在民宿悠閒自在的氣氛中卸下防護,以輕鬆的方式,近距離進行深度的對話與交流。張賽青表示,目前已有10位以上的文學家預約加入此 活動。她也希冀能延續之前推動文學活動的概念,再次強調,配對的相容性,文學家本身除了必須適合當地的環境氛圍,所談的作品內容也要符合南投的地域性風格。張賽青要讓文學在南投闡揚發揮,使不同階層族群的人,都能感受到文學魅力,體會生活處處是文學的意涵。

埔鹽鄉立圖書館 深耕藝文,美學看得見

「舊濁水溪水清清,稻作青菜好風景,古厝古物古早情,充滿溫暖阮心胸,蔬菜新鮮品質 排頭前,糯米香Q第一等,風味坊的自然景,快樂秋稱無地評。……人文地理好所在,嗎有正多好人才,琴藝表演的舞台,詩畫給阮愈可愛,生活逍遙多姿又多彩,日子自由擱自在,請恁大家來看覓,埔鹽無限好將來。」彰化縣埔鹽鄉立圖書館三樓的地方文化館,懸掛著巨幅書法作品,這是102年「國際藝術交流展」,書法家以舞臺的背景布幕揮毫完成的作品。而上頭寫的內容正是埔鹽鄉的臺語鄉歌,它除了道出埔鹽是個務農之鄉,也傳遞出鄉內耕耘藝術文化的遠景。

「舊濁水溪水清清,稻作青菜好風景,古厝古物古早情,充滿溫暖阮心胸,蔬菜新鮮品質 排頭前,糯米香Q第一等,風味坊的自然景,快樂秋稱無地評。……人文地理好所在,嗎有正多好人才,琴藝表演的舞台,詩畫給阮愈可愛,生活逍遙多姿又多彩,日子自由擱自在,請恁大家來看覓,埔鹽無限好將來。」彰化縣埔鹽鄉立圖書館三樓的地方文化館,懸掛著巨幅書法作品,這是102年「國際藝術交流展」,書法家以舞臺的背景布幕揮毫完成的作品。而上頭寫的內容正是埔鹽鄉的臺語鄉歌,它除了道出埔鹽是個務農之鄉,也傳遞出鄉內耕耘藝術文化的遠景。

時間倒回11年前,埔鹽也曾經是一個文化貧瘠的鄉村。所幸,在埔鹽鄉立圖書館努力耕耘下,透過藝術家大量的投入與合作,不斷藉由藝文活動的舉辦和推廣,讓鄉民的藝文素養在潛移默化中漸漸深耕。埔鹽鄉立圖書館館長康慧如表示,這都要感謝許多藝術家自發性以義工身分,持續不輟將埔鹽推動成為藝文之鄉,其中林煒鎮老師更是頭號推手,在他的號召下,從無到有,讓眾多藝術家成為推動鄉內藝文風氣最重要的資源與力量,而當埔鹽鄉的文化提升到一定的能見度時,鄉民 的生活品質自然也會隨之提升。

因此,以藝文營造文化成為埔鹽鄉立圖書館的經營策略,常民美學則是圖書館推動藝術文化的首要理念,當藝術可以自然地融入日常生活中,藝術也能以很親民的方式浸潤鄉民的精神心靈,讓親近藝術不再是難懂、遙不可及的事情。好比,圖書館曾舉辦「藝術展覽到我家」活動,由駐鄉藝術家團隊領軍,以行動藝廊的方式走入鄉內各學校、社區,透過藝術家親自導覽解說展示之作品,讓民眾有機會與藝術家對話,以增進鄉民的美學涵養。其中,值得一提的是,「藝術展覽到我家」活動打破畫展必須在畫廊、專業展場展示的思維,由鄉民提供場地,讓社區的廟宇、小巷道及屋外牆面等,都可以化身為藝術作品展示的場地,使得畫展不再曲高和寡,反而更加貼近民眾的生活,這也是圖書館提倡藝術生活化、生活藝術化的概念。

因此,以藝文營造文化成為埔鹽鄉立圖書館的經營策略,常民美學則是圖書館推動藝術文化的首要理念,當藝術可以自然地融入日常生活中,藝術也能以很親民的方式浸潤鄉民的精神心靈,讓親近藝術不再是難懂、遙不可及的事情。好比,圖書館曾舉辦「藝術展覽到我家」活動,由駐鄉藝術家團隊領軍,以行動藝廊的方式走入鄉內各學校、社區,透過藝術家親自導覽解說展示之作品,讓民眾有機會與藝術家對話,以增進鄉民的美學涵養。其中,值得一提的是,「藝術展覽到我家」活動打破畫展必須在畫廊、專業展場展示的思維,由鄉民提供場地,讓社區的廟宇、小巷道及屋外牆面等,都可以化身為藝術作品展示的場地,使得畫展不再曲高和寡,反而更加貼近民眾的生活,這也是圖書館提倡藝術生活化、生活藝術化的概念。

另外,延續至今已舉辦了11屆,一年一度的「埔鹽鄉藝術家聯展」,是鄉內盛大的藝文展覽活動,希望可以帶動鄉民欣賞藝術展覽的風潮,進而從鑑賞者躍升為創作者。也因為如此,康慧如表示,此展覽沒有評選機制,不論是專業或是素人藝術家,圖書館都鼓勵民眾參展,並且強調推動藝文活動的永續經營理念;她指出,要讓藝術感染力持續,就必須提供展示舞台給藝術創作者,若是舉辦的展覽活動沒有延續性,創作者便少了與其它人交流的機會,也可能就此停止創作。因此,11年來,圖書館不間斷地舉辦「埔鹽鄉藝術家聯展」活動,造就不少鄉民成為素人藝術家。像是從事網版印刷工作的陳正隆,自小就對書法產生興趣,透過聯展活動的參與,讓他有機會觀摩他人的作品,也使他認為自己的書法作品還有進步的空間,就此決定發奮圖強拜師學藝,讓作品不斷精進。

另外,延續至今已舉辦了11屆,一年一度的「埔鹽鄉藝術家聯展」,是鄉內盛大的藝文展覽活動,希望可以帶動鄉民欣賞藝術展覽的風潮,進而從鑑賞者躍升為創作者。也因為如此,康慧如表示,此展覽沒有評選機制,不論是專業或是素人藝術家,圖書館都鼓勵民眾參展,並且強調推動藝文活動的永續經營理念;她指出,要讓藝術感染力持續,就必須提供展示舞台給藝術創作者,若是舉辦的展覽活動沒有延續性,創作者便少了與其它人交流的機會,也可能就此停止創作。因此,11年來,圖書館不間斷地舉辦「埔鹽鄉藝術家聯展」活動,造就不少鄉民成為素人藝術家。像是從事網版印刷工作的陳正隆,自小就對書法產生興趣,透過聯展活動的參與,讓他有機會觀摩他人的作品,也使他認為自己的書法作品還有進步的空間,就此決定發奮圖強拜師學藝,讓作品不斷精進。

為了讓下一代的孩子,從小培養藝術創作與美學陶冶的風氣,讓藝術文化向下扎根,圖書館也以鄉內國小學生為主角,透過指定主題參賽的方式,每年分四季 甄選作品,不間斷舉辦「埔鹽鄉小小藝術家聯展」活動,使鄉內學生之優良作品得以展現,以帶動學校藝術教育的深耕,將藝術種子遍植孩子心中。

三義鄉立圖書館 木雕之城涵養豐厚人文

來到苗栗縣三義鄉立圖書館,門口的種子意象和跳躍的文字「陽光、空氣、水、種子,依賴土地而生;文字、圖像、書,而我需要圖書館。」自然地傳遞著該 館與土地相連的企圖心,三義也在圖書館的灌溉、滋養下,自然而然涵詠出豐沛的人文素養。值得注意的是,種子的意象也象徵著,馳名中外的三義木雕,是由樟樹 的種子孕育而生。

來到苗栗縣三義鄉立圖書館,門口的種子意象和跳躍的文字「陽光、空氣、水、種子,依賴土地而生;文字、圖像、書,而我需要圖書館。」自然地傳遞著該 館與土地相連的企圖心,三義也在圖書館的灌溉、滋養下,自然而然涵詠出豐沛的人文素養。值得注意的是,種子的意象也象徵著,馳名中外的三義木雕,是由樟樹 的種子孕育而生。

三義早期種植著大片的樟樹林,自清朝後期到日治時代成為重要的樟腦產業地區,當時鄉民砍伐樟木煉製樟腦以維持生計,遺留下許多不具實用價值的樟樹頭。因緣際會下,鄉民將棄置的樟樹頭加工為擺飾品,受到日本人的喜愛與重視,自此揭序三義木雕的發展史。走進三義鄉立圖書館,首先前來迎接的是大片的古典窗花,湊近瞧還有蝙蝠雕刻,象徵著福壽吉祥之意。推開大門是「2011三義國際木雕藝術節」取名為「龍馬精神」的木雕作品,這也猶如三義木雕從早期較具商品或實用性的木雕工藝,晉升推演為藝術品。而這件藝術品是以「墨斗」為造型的巨型創作,並以龍為基座、馬引線,來象徵「馬到成功規矩正」。三義鄉立圖書館 館長葉美玲表示,其人文意涵與圖書館相契相合,她指出,「墨斗」是工匠所使用的工具,後端會安裝轉輪以纏繞墨線,前端墨倉內則塞棉紗填墨汁,木工會從墨倉眼孔中拉出墨線並繃緊之,反彈在木料表面,便能留下筆直的墨跡線條,可引伸為規矩;以技術面來說,必須從規矩而入,不能完全沒有章法,對於圖書館而言,讀者除了學智慧,亦可從學問、知識中,習得社會規範與做人處事的依據。

一如葉美玲經營圖書館的理念,有計畫、有準則。她強調,圖書館必須經營出品質及特色,讀者才會願意走進來。除了在硬體空間融入三義木雕的文化特色,葉美玲對於活動的推廣更是不馬虎,她不希望圖書館辦活動、課程只是草草了事,必須事先跟授課 老師討論所辦的活動能讓民眾獲得哪些收穫或是感動。像是,102年4月圖書館承接樂齡學習中心的業務,就依在地需求為銀髮族精心開辦了9個課程。其中三義人文探索班,就請來在地美術家,同時也是在地導覽解說員的曾淑敏擔任講師,帶領學員認識三義鄉,而了解三義木雕的文化源流,自是少不了的課程。曾淑敏也謙虛表示,學員們在三義生活的時間遠比自己長久,許多回憶都是自己不曾經歷過的,因此她從學員較少接觸的學術文化層面,帶領他們到三義木雕博物館了解木雕的發展源流,並欣賞解說學員不熟悉的藝術創作類作品。而學員也能從博物館的老照片,分享自己的過往經驗,好比從照片中認出自己兒時的玩伴,甚至有人在商品類的木雕展示品中,找到自己曾親手雕刻過的木雕產品。

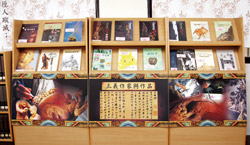

而除了最具代表的三義木雕之外,在圖書館的空間設計中,隨處可見到和三義相關的人文景緻風貌及特色。一樓懸掛著三義老照片,訴說著往昔純樸的三義生活樣貌,也設置「三義作家與作品」書櫃,加深鄉民對在地創作人才的了解;二樓則有曾淑敏以「三義四季物語」為題所彩繪的作品,她將三義地區特有的油桐花、油菜花、野薑花等植物彩繪到牆面,讓讀者認識三義的環境生態;此外,「樓梯藝廊」也是曾淑敏以油桐為題所創作的繪本作品,圖書館將繪本拆成一張張的作品,並結合藝術與閱讀的概念懸掛於牆上,讓讀者可以單獨欣賞一幅作品,也能將每張作品串聯,藉由爬樓梯的過程閱讀完一本兒童繪本。本身也是作家的曾淑敏表示,未來希望臺灣可以出版更多屬於臺灣這片土地的兒童繪本及書籍。她指出,要讓孩子認同這塊土地,就必須從小扎根,若是只讓孩子閱讀國外的繪本,完全不觸碰本土的兒童讀物,等到孩子長大,再來指責他們過於崇洋媚外,不懂得珍惜臺灣這片土地,就為時已晚了。因此,曾淑敏要透過孩子的語彙,持續創作兒童讀物,傳述 在地的美好,讓孩子有所感動,願意用和善的方式來對待臺灣和大自然環境,也讓三義可以成為臺灣地圖上一顆會發光的星星。

而除了最具代表的三義木雕之外,在圖書館的空間設計中,隨處可見到和三義相關的人文景緻風貌及特色。一樓懸掛著三義老照片,訴說著往昔純樸的三義生活樣貌,也設置「三義作家與作品」書櫃,加深鄉民對在地創作人才的了解;二樓則有曾淑敏以「三義四季物語」為題所彩繪的作品,她將三義地區特有的油桐花、油菜花、野薑花等植物彩繪到牆面,讓讀者認識三義的環境生態;此外,「樓梯藝廊」也是曾淑敏以油桐為題所創作的繪本作品,圖書館將繪本拆成一張張的作品,並結合藝術與閱讀的概念懸掛於牆上,讓讀者可以單獨欣賞一幅作品,也能將每張作品串聯,藉由爬樓梯的過程閱讀完一本兒童繪本。本身也是作家的曾淑敏表示,未來希望臺灣可以出版更多屬於臺灣這片土地的兒童繪本及書籍。她指出,要讓孩子認同這塊土地,就必須從小扎根,若是只讓孩子閱讀國外的繪本,完全不觸碰本土的兒童讀物,等到孩子長大,再來指責他們過於崇洋媚外,不懂得珍惜臺灣這片土地,就為時已晚了。因此,曾淑敏要透過孩子的語彙,持續創作兒童讀物,傳述 在地的美好,讓孩子有所感動,願意用和善的方式來對待臺灣和大自然環境,也讓三義可以成為臺灣地圖上一顆會發光的星星。