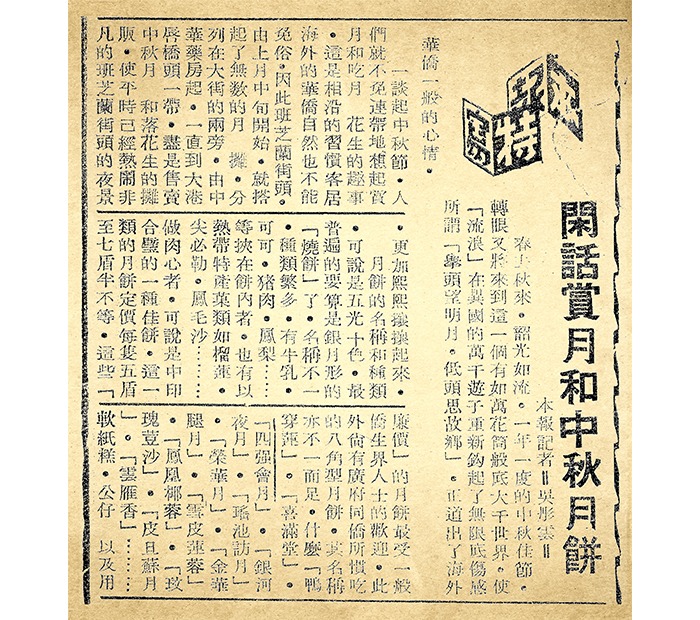

1956 年9 月3 日《天聲日報》,

〈閑話賞月和中秋月餅〉一文(局部)。

從雅加達唐人街飄來的中秋香氣

中秋假期期間,想必讀者們沉浸在團圓氛圍中。當您品嚐著傳統蓮蓉、蛋黃月餅時,可曾好奇海外華人如何演繹這份節慶滋味?在印尼這座擁有逾千萬華裔的千島之國,中秋習俗早與熱帶風土共舞出獨特韻律。讓我們翻開1956年的報紙,走進雅加達班芝蘭街的月餅市集,一窺69年前的中秋風景!

甫入農曆8月,班芝蘭(Pancoran,當地華僑又稱「草埔」)街頭便悄然變貌。記者吳彤雲生動記述:「班芝蘭街頭由上月中旬開始,就搭起了無數的月餅攤,分列在大街的兩旁……盡是售賣中秋月餅和落花生的攤販。」作為雅加達歷史悠久的華商聚落,彼時的班芝蘭街宛若一條流動的月餅長廊,南洋中秋的喧騰生氣躍然紙上。其中最令人驚豔的,莫過於月餅餡料的在地化創舉。記者細數攤位上「五光十色」的品項:「最普遍的要算是銀月形的燒餅了,有牛乳、可可、豬肉、鳳梨等豐富材料挾在餅內,也有以熱帶特產菓類如榴槤、尖必勒(印尼山竹)、鳳毛沙做內餡,可說是中印合璧的一種佳餚。」這些熱帶水果與傳統糕餅的邂逅,恰是華僑在異鄉扎根的文化隱喻。

這則刊載於1956年的中秋記事,出自印尼華僑自辦報紙《天聲日報》,該報從1921年創刊於雅加達,記錄東南亞華人的生活民情。當我們細細重讀,不僅看見月餅的滋味流變,更觸摸到海外華人以飲食維繫文化的動人努力。節慶傳統從來就不是靜止的標本,而是在落地之處,與新土壤持續對話的有機生命。

國資圖「數位典藏服務網」收錄自2001年逐步完成數位化之珍稀館藏,內含日文舊籍、舊報紙、古文書等多個類型資料庫,是研究過去歷史人文、探索古早社會脈動的絕佳寶庫,歡迎掃描QR Code。