熟悉法國19世紀末期唯美詩歌藝術的讀者,應該對保羅.魏倫(Paul Verlaine, 1844-1896)以及他的詩歌印象深刻。這位曾與同為文藝青年的韓波(Arthur Rimbaud, 1854-1891)發生當時震撼法國文壇的同性戀情的著名詩人,生於距巴黎東邊三百公里處的梅斯省,1886年中學畢業後,在巴黎市政府當小職員,同時開始寫詩。

熟悉法國19世紀末期唯美詩歌藝術的讀者,應該對保羅.魏倫(Paul Verlaine, 1844-1896)以及他的詩歌印象深刻。這位曾與同為文藝青年的韓波(Arthur Rimbaud, 1854-1891)發生當時震撼法國文壇的同性戀情的著名詩人,生於距巴黎東邊三百公里處的梅斯省,1886年中學畢業後,在巴黎市政府當小職員,同時開始寫詩。

保羅.魏倫曾說過:「藝術是絕對的自我。」也因此他在詩中,坦誠、純真地表露自我是他作品裡的主要特點;而在他優美詩作中的憂鬱、傷懷,更是「保羅.魏倫式」的傑作中,最撩人憂思的韻味所在。

在1894年勒貢特德.李爾這位偉大的詩作家死亡之後,保羅.魏倫便被人在他50歲時,推上「法國詩人之王」的寶座。在繼波特萊爾之後,保羅.魏倫和韓波、馬拉梅一起將法國的詩歌藝術推向了一個高峰。他主要詩集《感傷集》、《戲裝遊樂圖》、《智慧集》等,強調主觀感受,追求詩歌形式完美和音樂效果。近兩三百年來,為傳遞保羅.魏倫詩中的音樂效果,世界文壇無不以翻譯其中的音樂性為挑戰。

百花齊放 百家爭鳴

史第芬.喬治(Stefan George)在1905年所出版的《同時期詩人》第二集,其中試著去翻譯3位著名法國詩人馬拉梅(Stephane Mallarme, 1842-1898)、韓波和保羅.魏倫的詩作,自此之後,便陸續有德國著名作家像赫塞(Hermann Hesse)、理察.紹可爾(Richard Schaukal, 1906)、史第芬.茲懷格(Stefan Zweig)、保羅.茲赫(Paul Zech),以及較近代的卡爾.克而羅(Karl Krolow, 1957)、漢涅斯.海德保格(Hannelise Hinderberger, 1959),甚至年輕一代已嘗試做完250首詩翻譯的辛格碼.羅伏(Sigmar Loeffler, 1977)等,都將試圖呈現法文詩中的音樂性視為一大挑戰。

在眾多曾為詮譯法文詩的韻律感而嘔心瀝血的學者中,同時也是詩人的漢斯.克里格(Hans Krieger)最近對保羅.魏倫的詩歌翻譯,非常引人注目。

讓我們來看看保羅.魏倫最著名的Chanson d'automne,共有超過16種版本的翻譯。為了突破文字本身的侷限,不走傳統路線字對字翻譯,漢斯.克里格決定以更自由的方式,來凸顯法詩歌中若隱若現不易捉摸的音律感。

保羅.魏倫的原詩:

Les sanglots longs/Des violins/De l'utomne/Blessent mon Coeur/D'ne langueur/Monotone…

漢斯.克里格譯為:

Ein Celloklang/so hell und bang:/Oktober schon./Das Herz wird muerbe,/als ob es stuerbe/vom tonlosen Ton…

深沉大提琴樂聲揚起/如此地悠遠響亮/秋天到了/心易碎/如同已死/單調無聊的曲調….

與其他譯作比較起來,他在用字上似乎更為大膽,例如有人使用「清亮小提琴」而他卻以「深沉大提琴」來表現,更能呈現秋天蕭瑟,詩人內心悽惶的景象。

大膽的文字表現

漢斯.克里格不僅在詩譯作上努力呈現詩歌中的音樂感,他特別的地方在於他文字中所展現的意象。他大膽地堆積文字,使得讀者在閱讀時耳目一新,處處可找到驚喜以及詩人所要表現的頹廢但卻又唯美的情感。

例如,他為了要表現戀人之間閃爍的眼淚,而有了「淚珠如鏡」的說法;另外除了漆黑外,還有又深又黑的說法;以及「被遺忘的慶典聲」等等,都營造了另一種意境,讓讀者有了更大的想像空間。

當然其中不乏情色與帶有諷刺性的內容,漢斯.克里格在文字上的處理都讓人覺得有畫龍點睛之妙。

雋永令人低迴的詩歌

他此本名為《保羅.魏倫的詩集》收集了詩人近50首詩,書中採法文與德文對照,讓讀者可以在閱讀時,隨時體會法文原文的美以及譯者所努力要傳達的音樂性。當然詩人在當時時代下,所特有的憂傷特質,他對人生的質疑以及他嘗試脫離對女人的迷戀,和詩人淫蕩的性生活都全部展現在本書中,只靠讀者自行去體會。

他此本名為《保羅.魏倫的詩集》收集了詩人近50首詩,書中採法文與德文對照,讓讀者可以在閱讀時,隨時體會法文原文的美以及譯者所努力要傳達的音樂性。當然詩人在當時時代下,所特有的憂傷特質,他對人生的質疑以及他嘗試脫離對女人的迷戀,和詩人淫蕩的性生活都全部展現在本書中,只靠讀者自行去體會。

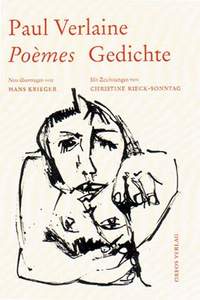

另一項有關本書特別值得提起的是,它除了印刷精美外,還有由克里斯汀.雷克松塔(Christine Rieck-Sonntag)所畫的16幅精采黑白插畫,使讀者在閱讀保羅.魏倫的詩歌時,對於感受詩人內心掙扎與偏執的自我而有了更清晰的了解。

其次書中還附帶詩人保羅.魏倫的生平和作品回顧,以及有關於詩歌翻譯的問題與探討,是文學愛好者十分值得收藏的好書。