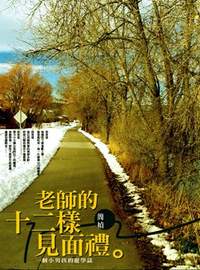

原本只是一趟單純伴學伴讀的美國短期居留,上天卻讓作家簡媜「意外懷孕」—用自己最陌生的寫作工具「電腦」,完成了一本計畫外的新書《老師的十二樣見面禮:一個小男孩的遊學誌》。這本由印刻出版的新作,迥異於簡媜以往的作品,不但在短短半年內快速寫完,而且還收錄了她首度曝光的攝影作品與插畫,圖文並茂,展現了她少為人知的其他藝術天分。

原本只是一趟單純伴學伴讀的美國短期居留,上天卻讓作家簡媜「意外懷孕」—用自己最陌生的寫作工具「電腦」,完成了一本計畫外的新書《老師的十二樣見面禮:一個小男孩的遊學誌》。這本由印刻出版的新作,迥異於簡媜以往的作品,不但在短短半年內快速寫完,而且還收錄了她首度曝光的攝影作品與插畫,圖文並茂,展現了她少為人知的其他藝術天分。

這個遊學的小男孩,就是簡媜11歲的兒子「姚頭丸」(暱稱,取其頭大如丸,以及自得其樂的生活態度)。2006年8月到12月期間,簡媜的先生「姚同學」到美國的科羅拉多州立大學(CSU)短期訪問,進行學術交流,簡媜與兒子也一起隨行。「姚頭丸」進入了當地一所設有國際學程的普通公立小學(Dunn I. B.)就讀,藉由他每日的學校生活見聞,簡媜開始一點一滴地近身觀察美國小學的教育現場。

與親友分享異國體驗

漫長的異國白日,先生工作孩子上學,自稱專業作家與專業家庭經理人(簡稱「二專」)的簡媜,即使平常很少使用電腦,仍然不得不藉助先生的筆記型電腦,開始上網看中文的電子報,並且用「一指神功」寫e-mail向「親友團」報平安。除了異國生活體驗,簡媜也把兒子在異國上學的適應狀況、學校的氣氛與各項措施等等,一字一句敲出來跟家有小學生的親友團成員分享。

這些透過她敏銳觀察與細膩描述而成的「簡氏報告」,引起了親友團的熱烈回應,鼓勵、發問、期待「續集」等各種聲音,持續湧入簡媜的信箱,就這樣,「簡氏報告」一篇篇地敲打出來,像漣漪般擴散、撞擊親友團的心坎。而其中迴響最熱烈的,就是〈老師的十二樣見面禮〉這一篇。

這些透過她敏銳觀察與細膩描述而成的「簡氏報告」,引起了親友團的熱烈回應,鼓勵、發問、期待「續集」等各種聲音,持續湧入簡媜的信箱,就這樣,「簡氏報告」一篇篇地敲打出來,像漣漪般擴散、撞擊親友團的心坎。而其中迴響最熱烈的,就是〈老師的十二樣見面禮〉這一篇。

簡媜在文中提到,兒子的老師在開學第一天,細心地為每個孩子準備了一個牛皮紙袋,裡面裝了12樣讓她乍看以為是垃圾的禮物,以及一封信—

這個紙袋裡的東西可能是多餘的,但象徵一些訊息,當你看到這些東西,希望提醒你想起這些訊息。

第一樣牙籤,提醒你挑出別人的長處。

第二件橡皮筋,提醒你保持彈性,每件事情都能完成。

第三件OK繃,恢復別人以及自己受傷的感情。

第四件鉛筆,寫下你每天的願望。

第五件橡皮擦,提醒你每個人都會犯錯,沒關係的。

第六件口香糖,提醒你堅持下去就能完成工作。而且當你嘗試時,你會得到樂趣。

第七件棉花球,提醒你這間教室充滿和善的言語與溫暖的感情。

第八件巧克力,當你沮喪時會讓你舒服些。

第九件面紙,提醒你幫別人擦乾眼淚。

第十件金線,記得用友情把我們的心綁在一起。

第十一件,銅板,提醒你,你是有價值而且特殊的。

第十二件,救生員(糖果代替,救生圈形),當你需要談一談時,你可以來找我。

簡媜把整個牛皮紙袋原封不動帶了回來,「包括那糖果都還在。」她深受感動,忍不住想起自己在台灣認識的一些孩子,因為沒有受到老師的尊重而信心低落。這裡的老師,提醒的不是作業考試測驗卷評量練習簿,也不是安靜守秩序準時與處罰,而是「你是有價值而且特殊的」、「挑出別人的長處」、「記得幫別人擦乾臉上的眼淚」……。簡媜感慨:「身為媽媽,誰不希望孩子開學第一天得到這樣一個牛皮紙袋呢?」

「簡氏報告」親友團熱烈回應

簡媜開始帶著台灣腦袋觀察這所美國小學:學校早餐不嫌麻煩讓學生自由選擇,反映出哪種教育哲學?課本為何可以免費到圖書館領取,可是用完後要繳回好讓別人重複使用?回家作業總是「閱讀15分鐘,但不要超過40分鐘」,行得通嗎?連英文新手姚頭丸都熱情投入挑戰閱讀大部頭書籍,老師是如何激勵學生的?幾乎每個家長都會出席的家長會,和老師每周一次不厭其煩地報告班務、校務有關嗎?……

簡媜開始帶著台灣腦袋觀察這所美國小學:學校早餐不嫌麻煩讓學生自由選擇,反映出哪種教育哲學?課本為何可以免費到圖書館領取,可是用完後要繳回好讓別人重複使用?回家作業總是「閱讀15分鐘,但不要超過40分鐘」,行得通嗎?連英文新手姚頭丸都熱情投入挑戰閱讀大部頭書籍,老師是如何激勵學生的?幾乎每個家長都會出席的家長會,和老師每周一次不厭其煩地報告班務、校務有關嗎?……

「簡氏報告」一開始的寫作心情是愉快的,親友團的溫暖回應,讓簡媜的一指神功逐漸進展為六指,報告越寫越長。然而,在姚頭丸的學校現場參與越多,感受越深刻,越體會到和台灣教育現場的龐大差距,簡媜的心情越來越沉重。10月底,寫完第13篇「簡氏報告」後,她告訴親友團不會再寄報告了,要認真的思考寫一本書的可能。

老友異國觀感 讓她落淚

過完農曆年,回國月餘的簡媜,完成了這部新作品,內容不但有她在美國小學教育現場的深刻觀察,也包括在美國短期生活的異文化衝擊與思索,例如,熊湖國家公園裡的道路設計,兼顧了自然景觀與人性,讓殘障者也能享受到跟四肢健全者一樣的美景,「為什麼台灣沒有辦法給人民這樣一條路?」在寫給罹患小兒麻痺症的摯友李惠綿的信裡,簡媜提到:「你能想像世界有這種文明如此善待行動不便的人?……」即使身分是台大中文系教授,李惠綿在日常生活中仍飽嘗社會對殘障者的差別待遇,老友在異國的觀感與分享,不禁讓她多次掉淚。

其實,早在這部作品之前,簡媜已經在《好一座浮島》(2004)一書中,以〈那個星光燦爛的所在—獻給永遠站在第一線的老師,兼記教改隨想〉一文,提出她對台灣教育的觀察與看法。那時,姚頭丸剛進小學不久,簡媜每天牽著兒子稚嫩的小手進入校園,然後到學校附近的麥當勞寫作,等著中午接兒子放學。這段時間親身感受的教育氛圍,已讓她對台灣教育的未來憂心忡忡。而今,這份愛深責切,在一趟美國行之後找到理想的對照座標,終於在新作《老師的十二樣見面禮:一個小男孩的遊學誌》裡,以更周延的篇幅開花結果。

其實,早在這部作品之前,簡媜已經在《好一座浮島》(2004)一書中,以〈那個星光燦爛的所在—獻給永遠站在第一線的老師,兼記教改隨想〉一文,提出她對台灣教育的觀察與看法。那時,姚頭丸剛進小學不久,簡媜每天牽著兒子稚嫩的小手進入校園,然後到學校附近的麥當勞寫作,等著中午接兒子放學。這段時間親身感受的教育氛圍,已讓她對台灣教育的未來憂心忡忡。而今,這份愛深責切,在一趟美國行之後找到理想的對照座標,終於在新作《老師的十二樣見面禮:一個小男孩的遊學誌》裡,以更周延的篇幅開花結果。

緊扣生命的創作軌跡

檢視簡媜過往的作品,不難發現她的創作軌跡,緊密扣合著生命軌跡。她在大學時期即以學生文學獎嶄露頭角,首部作品《水問》(1985)集結了學生時期的重要作品,出版後頗獲好評。畢業後,她到佛光山整理星雲法師的文稿,參與白話佛經的工作,《只緣身在此山中》(1986)就是這段佛門因緣的感懷。接下來的十年內,簡媜陸續寫出了懷鄉與追憶童年的《月亮照眠床》(1987)、剪裁城市與山居生活片段的《下午茶》(1989)、《夢遊書》(1991)、《胭脂盆地》(1994)等書,並且得到了梁實秋文學獎、吳魯芹散文獎、中國時報文學獎、國家文藝獎等重要獎項,躋身文壇名家。

1996年,簡媜出版了《女兒紅》,以介乎散文與小說的體裁探勘女性的內在世界,這部作品將女性的生命樣態表現得淋漓盡致,1999年入選「台灣文學經典三十」,簡媜是其中最年輕的作者。這段期間,簡媜也因為家族裡新添了一名單親小女孩,寫出了《頑童小番茄:一個單親小女孩的成長錄》(1997),將寫作焦點從複雜人世轉到純真孩童身上。

彷彿是上天特意安排的預習,簡媜自己不久就紅鸞星動,閃電結婚生子,在撫育新生兒的零星空檔,她以「散文紀錄片」的手法,寫下了各種育嬰現場與心情,並穿插了探索女性與母親角色的18則「密語」,完成了視野獨特的《紅嬰仔:一個女人與她的育嬰史》(1999)。簡媜的創作,至此開始流露出母性的生命情調。2002年,她交出了《天涯海角:福爾摩沙抒情誌》這部作品,柔情地負載沈重的歷史,盡情謳歌台灣這片土地,將祝福獻給「先祖、母靈、1985年抗日英魂……」。這本情感濃郁的書被作家鍾文音評為大紅色,「獵與被獵,均已帶血」,當時為此書現身的簡媜,髮絲竟斑白大半,令熟悉她的友人大吃一驚。

期待下一份禮物

然後,簡媜創作了回味童年的繪本《跟阿媽去賣掃帚》(2003)、感嘆社會變貌的《好一座浮島》(2004)、環繞生活與人情的《舊情復燃》(2004)、《微暈的樹林》(2006)、《密密語》(2006)等,「化生活的漫天煙塵為思想的朝露」,盡情收攏中年人生的吉光片羽。

然後,簡媜創作了回味童年的繪本《跟阿媽去賣掃帚》(2003)、感嘆社會變貌的《好一座浮島》(2004)、環繞生活與人情的《舊情復燃》(2004)、《微暈的樹林》(2006)、《密密語》(2006)等,「化生活的漫天煙塵為思想的朝露」,盡情收攏中年人生的吉光片羽。

一趟美國行,兒子收到了老師的12樣見面禮,簡媜也帶回了一份意外的生命禮物。依循生命軌跡創作的簡媜,善用上天恩賜的豐美文采,不斷地將所有的生命禮物,編織成一篇篇情真意切的作品,再轉贈世間有緣人。47歲的她,最近接來80多歲的公婆就近照顧,「老,是所有生命都得面對的課題。」看來,簡媜要送給自己以及讀者的下一份禮物,將是一部探討「老」的作品。