西元1827年,人類第一張照片問世,44年後,臺灣第一張照片《熱蘭遮城城門》在蘇格蘭攝影家約翰.湯姆生(John Thomson,1837-1921)的鏡頭下產生。歷經140年,在時空遷移下,我們從約翰.湯姆生的視野與照片看見自己的樣貌,進而循跡拼湊出一個可供想像的歷史畫面,這是很奇特的心情。

遇見馬雅各 與臺灣結緣

遇見馬雅各 與臺灣結緣

約翰.湯姆生出生於英國蘇格蘭的愛丁堡,年少時是光學儀器工作坊的學徒,在工作中,學會了攝影原理。1862年4月,約翰.湯姆生前往新加坡,這是英國在東亞重要的殖民地,他到這裡開設相館,專為商人拍攝肖像照片,工作之餘,四處拍攝當地的居民與地理景象。1865年他到泰國、柬埔寨一帶旅行,用攝影記錄當地的人文景觀,歷遊3年後回到英國,成為英國皇家地理學會的成員。

約翰.湯姆生1868年再次折返遠東地區,並將工作地點移至香港,開始他著名的中國旅程;歷時5年,足跡遍布中國大陸各地,拍攝了非常多的精采作品。

1871年約翰.湯姆生前往廈門,在這裡遇見了同樣來自蘇格蘭的馬雅各醫師(James Maxwell,1835-1921)。馬雅各在1865年時就被英國蘇格蘭長老教會派遣到臺灣傳教。當時,兩位同鄉在廈門相遇,藉由馬雅各的描述,約翰.湯姆生知道了很多關於臺灣島上原住民的訊息,他深深地被吸引,決定隨同馬雅各來臺。

首位以攝影記錄臺灣的先驅

首位以攝影記錄臺灣的先驅

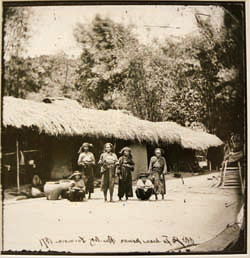

約翰.湯姆生成為第一個以拍照記錄臺灣的先驅,及後,長老教會傳教士馬偕醫師(George Leslie Mackay,1844-1901)也在行醫過程中拍攝了許多畫面,馬偕則經常往返巡視臺灣北部與東岸教會,拍攝的影像大多以傳教行醫與宣教生活。就藝術性而言,約翰.湯姆生鏡頭下的臺灣,具備了更豐厚的價值;他攝取的影像,以南臺灣的民族誌與人像、植物、地理、地質、風景特徵展示為主,留下的不只是高雄港的景貌,更包含平埔族的肖像紀錄。

被譽為是最偉大攝影師之一的約翰.湯姆生,最讓人稱道的不僅僅是細膩的攝影技術,他在鏡頭下營造出的氛圍尤其令人心動,那股沉靜的氣質,沒有譁眾取寵的激情,卻有直沁人心的張力。即便已經過了140年,拍攝當下的氣味與氛圍濃郁未散,畫面中的氣韻更加動人。

克服百多年前技術的不便

今日的科技發達,數位相機、手機普遍,影像與生活緊密結合,隨手拍照上傳到網路已取代了用文字記錄生活的習慣,我們很難想像百年前一張照片的形成,是如何的一番大工程。

膠捲軟片1890年才被發明,1871年來臺灣的約翰.湯姆生還沿用著「溼版法」攝影術。溼版攝影的製片過程耗時費工,笨重的相機、大量的玻璃片與藥劑攜帶也很大費周章,根本無法一個人進行旅遊拍攝。當時,他帶著一個隨身助理和6名在地挑夫扛運繁重的攝影器材,在蠻荒惡劣的內山地形中開始了艱辛的探險與攝影之旅。

整段旅程裡,約翰.湯姆生以寫實攝影的手法為當時臺灣的山川美景與風土民情留存了許多未經雕琢的初始風貌,30幾張西拉雅平埔族生活為主的照片雖是光影片羽,但已成為早年西方知識界瞭解福爾摩沙的重要指標,更成為臺灣史學者和攝影工作者研究的題材。

歷經一百多年,約翰.湯姆生亞洲行的攝影作品幾度在臺灣亮相過,2006年臺北國際書展「歐洲四國文化展」中特別展出這些影像,當年在國內造成很大的回響,隨後這些作品轉到臺大圖書館續展。2011年3月,為慶祝臺灣百年,臺北市立美術館策辦《時代之眼─臺灣百年身影》攝影展,當中也包括約翰.湯姆生所拍攝的22幅記錄臺灣的作品。

歷經一百多年,約翰.湯姆生亞洲行的攝影作品幾度在臺灣亮相過,2006年臺北國際書展「歐洲四國文化展」中特別展出這些影像,當年在國內造成很大的回響,隨後這些作品轉到臺大圖書館續展。2011年3月,為慶祝臺灣百年,臺北市立美術館策辦《時代之眼─臺灣百年身影》攝影展,當中也包括約翰.湯姆生所拍攝的22幅記錄臺灣的作品。

約翰.湯姆生來臺的行腳僅限於高雄、臺南、內門、六龜、甲仙、南化、左鎮等地區,南部人對於自身土地的歷史有更深切的情感,卻無緣親自目睹這批古老的照片,如今,高雄市立美術館主動策辦展出,讓南部民眾可以親眼閱讀約翰.湯姆生獨特的影像美學。

近年來高雄市立美術館秉持「自製自銷」的原則,針對在地特色、區域發展、機構定位、藝術史觀等面向考量,自行規劃獨力引進辦理一連串的藝術史巨匠大展。今年度,美術館透過與英國威爾康圖書館的合作取得全面授權,200多幅的作品在高雄亮相。這次的展出,可以說是亞洲地區展出約翰.湯姆生影像最完整的一次。

亞洲最具完整性的個人展覽

威爾康圖書館典藏約680張約翰.湯姆生的玻璃底版,是世上最大最完整的約翰.湯姆生攝影收藏,展覽結束後,這批作品也將成為高雄市美術館的永久典藏,這對本地的文史研究以及建構臺灣南島影像史意義深遠。

一場福爾摩沙南部之旅,約翰.湯姆生拍下了美麗的打狗港,也留下了打狗港19世紀完整的影像記錄,加上西南部的西拉雅族的肖像記錄,約翰.湯姆生的名字因而與臺灣影像歷史深深的烙印在一起。

這次的「約翰.湯姆生世紀影像特展」,以約翰.湯姆生所拍攝的福爾摩沙臺灣影像為核心,循著他百年前亞洲行旅的足跡展開,從中南半島探訪柬埔寨吳哥窟、暹邏的皇家璀璨之旅到交趾支那的南國風情,由華南的珠江閩江、溯長江而上到華北……。

一場夢幻的時空交會

一場夢幻的時空交會

19世紀,是東西方文化熱烈交會的年代,約翰.湯姆生的作品,每一張照片皆呈顯一個西方人看待東方國度的註解,當他將這些照片帶回歐洲後,當時的印刷技術尚無法在書籍上印製照片,所以,約翰.湯姆生有些攝影作品是藉由歐洲畫工重新描繪,使用當時流行的石印技術印刷成書,再搭配其被翻譯成法文和德文的報導,成了19世紀世界看見臺灣的第一印象。物換星移,今日的臺灣人從老照片中重新閱讀高雄港以及平埔族人的優雅。

這些展出的影像作品也在網路上引發相當激烈的討論。由於拍照時間與今日相差140年,照片的地點標示無法精準對照今日的環境,於是許多熱心民眾與歷史專家在網路上踴躍提供訊息,佐證老照片的拍攝地點,甚至原住民服飾的探討、攝影技巧的應用……也成為大家關心的議題。

百年前的舊影像在今日迸出新火花。這種隔著時空的交會,尤其顯得夢幻脫俗。

展覽名稱:「約翰.湯姆生世紀影像特展玻光流影」─鏡頭下的福爾摩沙與亞洲紀行

展覽日期:7月14日~10月28日

展覽地點:高雄市立美術館

溼版攝影法是以玻璃當底片的攝影技術,又稱為火棉膠攝影法,由英國雕塑家弗雷德里克.斯科特.阿切爾發明於1851年。

溼板攝影法的原理如下:在乾淨的玻璃片板塗上火棉膠為主要成分的溶劑,再浸入硝酸銀,取出後趁着版面還溼的時候當底片進行拍攝曝光留下影像。

溼板攝影法涉及大量化學溶液的應用,而且感光板子在完成整個製作過程前要一直維持溼的狀態,攝影者在戶外拍攝,除了得攜帶巨大的照相機箱,還要背扛玻璃片以及化學物品,拍攝過程工程浩大。