青少年文學不是侷限年齡的分類,而是承載青春視角與內在信念的書寫現場,從偶像文化到幻想朋友、從經典文本到Z世代新聲,青春從未遠離,只是幻化成語言繼續發光。

談到青少年文學,在不同國家與文學分類裡頭,擁有無數分身與別名,有時嚴謹如分級制,有時又以受眾與議題區分;比如「Teenager」多指13到19歲間的青少年,「Adolescent」則泛指青春期的少年,「Kid」與「Children」用於更年幼的孩子。但常在電影與文學中出現的「YA」(young-adult literature),卻可以涵蓋40歲以下的受眾(青年到壯年)。在人類對科技更加嫻熟操作的現代,傳統的分級與分類都面臨鬆動,因此我更喜歡「Juvenile」這個指向少年(少年感)的單字,更像在寬廣無際的地方,講述年輕視界。

青春的起點不是直線而是迴圈

青少年的範圍不是一種限縮,而是一種類別,或者是題材的無限可能。例如由青少年擴及所有年齡層的「追星」文化,是從日韓開始擴及全世界的一種新型態書寫。2021年,幾乎橫掃日本所有文學大獎的作家宇佐見鈴,年僅22歲便以《本命,燃燒》一書獲得第164回「芥川龍之介賞」(芥川賞),同時入圍銷售保證的2021年「本屋大賞」,更是當年度日本最暢銷的文學小說。這本小說講述18歲的主角朱里如何犧牲一切,在現實生活的壓力下,追逐著她的「本命」偶像,又如何因為偶像醜聞讓她的信念由內至外一一崩解;宇佐見鈴在此書中集結了各種追星的專有名詞,以及某種象徵著青春的「信念與幻滅」,或許這才是「追星人」生命中最易燃的事物。從偶像的失格連結到自我,不管是人間失格、現世失格,都是始自青少年、終至一生的永恆考驗。

與近幾年韓團引領的追星熱潮到熱門動漫《我推的孩子》、《K-pop獵魔女團》並置來看,不管幾歲,都有一些從青春期留下的密碼,隨時會被召喚啟動,當我們在討論青春成長時,最常提到的是喬瑟夫‧坎伯的《英雄的旅程》,經典的啟程、冒險、過關與抵達,抵達了迷宮出口,也似抵達自我圓滿。但這本書沒說的是,旅程並非一個單向道,並非不斷升級,也不只是啟程、啟蒙與歸返……它更是一個時退時進的循環圓圈、頭尾相接的環形道路,或許更像是茉琳‧莫德克筆下的《女英雄的旅程》,屠龍與寶藏都是暫時的,我們總會像是少年英雄般,想著再次出發、再次冒險、再次尋找解答,並且藉此理解,成長過程原來滿是傷痕。

當然,年少時埋下的密碼,總會在一生中不預期地觸發,畢竟那是源於荷爾蒙分泌最旺盛時留下的悸動,有時是一道身影、一句話語與一段記憶,像是偶像的引退與回歸。

這幾十年間,無論是何地何時的青少年,都是被「偶像學」餵養至成人的一代,從《本命,燃燒》揭示的青春真相,不斷被不同作品與文類複寫,像是日本漫畫《章魚嗶的原罪》,無疑是黑暗版的《哆啦A夢》,法寶也無法改寫的青春悲歌,其中滿是憂鬱與自我懷疑,是青少年時期的真正關卡。這也並非是近代社會的產物,早在1954年,威廉‧高汀的名著《蒼蠅王》就已然公開播放、無限循環著如此旋律。

將故事情節幻化為永恆想像的朋友

回顧青少年時期熱愛的奇幻經典,不管是J. K. 羅琳《哈利波特》系列、娥蘇拉‧勒瑰恩的小說「地海」系列,或是受後者影響甚深的吉卜力作品,都像亙古的神話般吸引人。青少年喜愛的作品,不論趨向黑暗或光亮,都抱持著某種原始的信念。

相信魔法、相信異次元與神話傳說留下的身影,形塑許多經典有趣的角色,他們往往能與「想像的朋友」對話。巴西暢銷

多年的作品《我親愛的甜橙樹》,主角澤澤能與樹、與鳥、與自然對話;《哈利波特》系列有許多會說「爬說語」、與奇獸溝通的迷人角色,這些主角不約而同的擁有某種異質感,他們或許有些奇怪、特別,就像小時候的你我。在心理學研究中,總不斷提醒孩童都有過「幻想朋友」的階段,那不僅是一種迷惘與遁逃,更是想被看見、被聽見的渴望。

從孩童長為青少年,從童言童語到非說不可,都是人類存在的課題。蜜雪兒‧庫瓦斯入選《時代雜誌》年度10大童書的作品《看得見的隱形朋友》,從主角傑克斯‧帕皮爾的視角出發,在無數被無視凝結而成的孤單中,他發現—原來他可能才是被「想像」出來的朋友。不管結局如何,青春時期的自我存在,不再只有一條真假界線,而是學習(甚至是預習)真實世界裡頭,真假、對錯、虛實未明的各種可能。

日本近代極為暢銷的療癒系作家小川糸,她經常在作品中以食物與各種動物的意象,帶給讀者不同溫暖,像是在《獅子的點心》系列作品裡,她總在種種受傷的脆弱時刻,端上各類隨季節與地區變幻的滿桌料理,餵養人心的缺口。而她最新被譯為繁體中文的作品《緞帶》,與《看得見的隱形朋友》如同反義詞般,兩兩對照、互為表裡般動人;《緞帶》生動地將只有自己能聽見它說話的幻想朋友具象化、拉進現實,比起人類,主角其實是書中那隻名為「緞帶」(Ribbon)的黃化玄鳳鸚鵡,一隻真正能偶爾口說人言的動物,卻又無數次地展翅飛離與飛向不同人的家中,在不同的心與心之間成為橋梁,牠是每一段故事主角相異人生中相同的、最重要的朋友,這也讓人想起童年時代,無論是否真實存在,我們都有著那樣的傾訴者、傾聽者與朋友。

當我們閱讀那些彷彿自遙遠時光傳來的文字,才真正感受到青春從未遠去,它不只是膠原蛋白的象徵,更是心中那份難以動搖的純粹信念。

世代更迭的「真‧少年少女」作家

時代不知何時開始變成字母,常說的「千禧世代」(Millennials),又稱「Y世代」(Generation Y),並非指千禧年(西元2000年)前後誕生的一代,而是1981年至1996年出生的人,真正千禧年後出生的青少年族群,又回溯到字母A,嚴格說來是形似a的「α」世代「阿法世代」(生於2013年至2024年)。而Z世代(生於1997年至2012年)與α世代的作家,不論書寫哪些類型的題材,相較前人,他們才是真正書寫出青少年與青春當下的年輕創作者。

若以宇佐見鈴誕生的1999年為座標,臺灣則有同年出生的許瞳、張嘉真。許瞳在2017年出版《裙長未及膝》,被評為新世代的《擊壤歌》,許多人從作品的主題、背景發現其與朱天心相似,即便穿著同樣的北一女綠裙,對於文學或日本文化有著一樣的興趣。許瞳從青春寫至成年、由臺灣至英國,更像是以相同的青春,寫出立體的異曲線。張嘉真也從小說集《玻璃彈珠都是貓的眼睛》出發,將少女的情與債、情動與情勒,一字一句折射成湖面的粼光,寫下畢業紀念冊或是交換日記中不想讓人讀見的最後一頁那般,展現少年少女初長成。

即使終要闖入未來的異世界,也要先吟詠出詩經般的青春。青春書寫不只是記錄成長,更是對身分、自我與時代的探索與追問,從宇佐見鈴到許瞳、張嘉真,她們以文字留聲,把易碎的青春年華凝固,在世代的共鳴裡持續發光,提醒讀者「青春」從未離開。

書訊

《本命,燃燒》

《本命,燃燒》

作者:宇佐見鈴

譯者:楊明綺

出版社:悅知文化

《英雄的旅程》

《英雄的旅程》

作者:喬瑟夫.坎伯

譯者:梁永安

出版社:立緒文化

《女英雄的旅程》

《女英雄的旅程》

作者:茉琳‧莫德克

譯者:吳菲菲

出版社:心靈工坊

《哈利波特》

《哈利波特》

作者:J. K. 羅琳

譯者:彭倩文等

出版社:皇冠文化

《我親愛的甜橙樹》

《我親愛的甜橙樹》

作者:約瑟.毛碌.吉.瓦斯康賽魯斯

譯者:祁怡瑋

出版社:寂寞出版

《看得見的隱形朋友》

《看得見的隱形朋友》

作者:蜜雪兒.庫瓦斯

譯者:黃鴻硯

出版社:小天下

.jpg) 《獅子的點心》

《獅子的點心》

作者:小川糸

譯者:王蘊潔

出版社:悅知文化

《緞帶》

《緞帶》

作者:小川糸

譯者:簡捷

出版社:皇冠文化

《裙長未及膝》

《裙長未及膝》

作者:許瞳

出版社:聯合文學

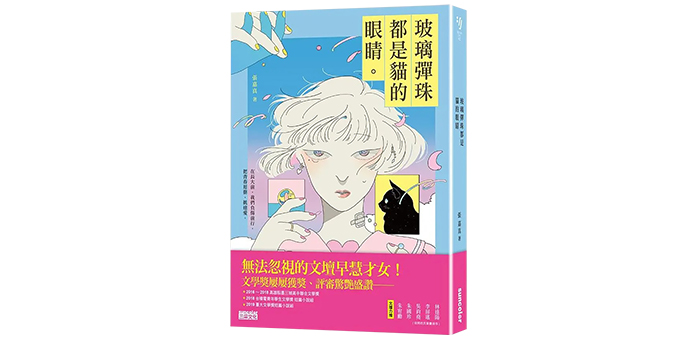

《玻璃彈珠都是貓的眼睛》

《玻璃彈珠都是貓的眼睛》

作者:張嘉真

出版社:三采文化

蔣亞妮

中興大學中文碩士,目前為成功大學中文博士候選人。著有散文集《土星時間》、《請登入遊戲》、《寫你》、《我跟你說你不要跟別人說》等,並主持文學對談Podcast「妮說Book,我說可」