「我是寫作者,友善漁夫與樵夫,聽他們的故事,寫他們的故事。」─張友漁

兒童文學作家張友漁寫作30餘年,創作領域橫跨小說、童話、繪本與電影劇本。2021年出版《我的同學是一隻熊》,不僅拿下優良電影劇本獎特優劇本獎、台北國際書展兒童及青少年首獎,與創作生涯第5座金鼎獎;她擅長以幽默、溫暖的筆觸,刻劃兒童內心世界,而她也在2025年入圍國際間最具規模的兒童及少年文學獎─林格倫紀念文學獎。

俐落短髮與一條紅色領巾,再加上一身低調的卡其布衣,讓安靜內向的張友漁能輕易藏身於人群。然而,在看似文靜的外表下,無數瘋狂跳躍的思緒正翻騰著,只要她開口就是一個故事或一片風景。

她常說,成為作家前的自己很普通,甚至在改名前,連名帶姓還能和超過400人「撞名」。這樣平凡的她自花蓮縣玉里高中畢業後,工作一個換過一個,人生猶如走在混沌之中,直到28歲接觸寫作,才順著筆尖衝破迷霧,霧的盡頭是如繁花燦然的兒童文學。

玉里山腰的橄欖樹與小書房

1964年出生於花蓮玉里半山腰的張友漁,兒時得沿著山溝不斷提起腳步,才能從山腳的雜貨店一路上行,回到有橄欖樹相伴的老家。她在家中7個兄弟姊妹排行第6,與品學兼優的姊姊們不同,張友漁從小對考試特別不在行,課餘時間還得幫忙養雞、割草,甚至在家中果園撿拾爛橘子。

張友漁從小在山中農屋成長,童年除了兄弟姊妹外,幾乎沒有玩伴,家裡的小書房成為理解世界的一扇窗。她回憶,姊姊們熱愛閱讀,書架上擺滿瓊瑤小說、武俠小說,甚至《小婦人》、《西遊記》、《紅樓夢》,於是10歲的她抱著字典邊查邊讀,從姊姊們留下的讀物展開文學啟蒙。

一如小說《再見吧!橄欖樹》描繪的情節,張友漁在國中二年級時,參加《新生報》徵文比賽得到第2名,她還記得那天帶著忐忑的心情下山取信,又在一陣狂喜下,高舉信封踩著山溝飛奔回家,而站在橄欖樹下的爸爸遠遠聽見她高呼「得獎了」,也跟著開心笑出來!

小書房已滿足不了張友漁對閱讀的癮,她騎腳踏車到鎮上的租書店、圖書館尋書,甚至在作業本的空白頁寫起自創的武俠故事,某些時刻能感覺到,作家的夢想在內心萌芽。

高中畢業後離家北上,張友漁換過很多工作,最後到農會擔任打字員,每天不需要說話,只要面對一台打字機,生活雖然穩定,但內心常想著:這樣的日子要持續多久呢?

高中畢業後離家北上,張友漁換過很多工作,最後到農會擔任打字員,每天不需要說話,只要面對一台打字機,生活雖然穩定,但內心常想著:這樣的日子要持續多久呢?

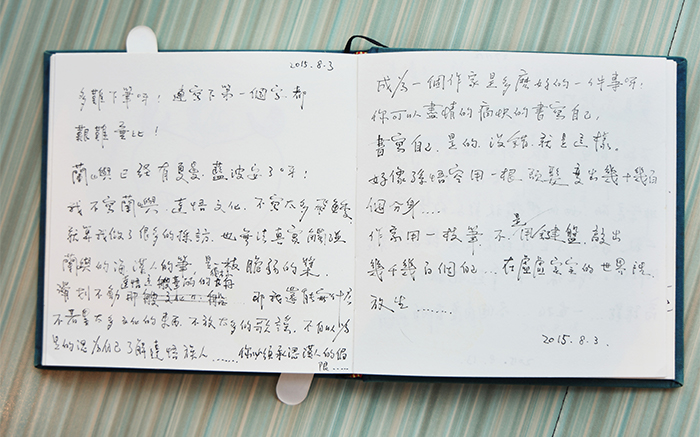

28歲那年,一張印有「耕莘寫作會」的招生啟示在牆上發光,再回過神時,張友漁已成為寫作會的一員,並開始接觸散文、小說、繪本與童話等多種類型的文本,「那一刻我終於發現,兒童文學在這裡等了我一百年!」

相隔數十年,張友漁至今仍難以忘懷當初接觸繪本的震驚與雀躍,「是兒童文學改變我的人生,沒有人想過,家裡最不會念書的孩子,長大後成為作家。」

帶著幽默感與想像力 從生活取材

張友漁在耕莘寫作會一待就是3年,白天在農會上班,晚上到補習班教作文,閒暇時則潛心寫作,日子過得充實而快樂。一次打電話回玉里老家時,媽媽在電話另一端分享,家中一隻貪吃的公雞,將頭探入塑膠袋後無法抽身,緊張地衝入果園,在雞群裡拍著翅膀四處亂竄……

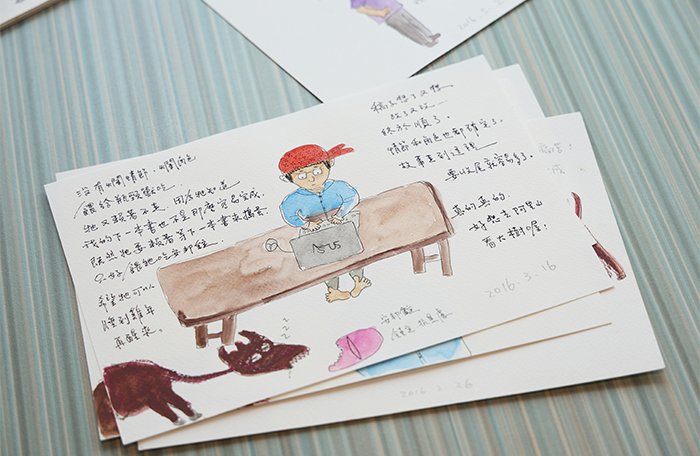

每當寫作遇到瓶頸,張友漁就會畫一隻「瓶頸獸」,用寫日記的方式與牠聊天對話,或暫時擱置,寫其他篇章,待「瓶頸獸」離開再繼續努力。

母女倆在電話兩端笑成一團,後來她將那隻公雞寫成童話故事《國王》,獲得臺灣省教育廳兒童文學創作獎佳作。母親沒想到生活中的趣談也能得獎,此後更熱中和她分享家鄉大小事,讓喜愛傾聽的張友漁感到無比幸福,就像是活在一個又一個故事裡,「如果媽媽識字,應該也是一位優秀的兒童文學作家。」

「在那個年代,要成為作家就是要獲獎,而且是首獎。」在兒童文學界嶄露頭角後,張友漁索性辭去農會工作投入全職寫作。韶光荏苒,直到第3年,她一舉橫掃當年度臺灣省政府教育廳少年小說類首獎與九歌現代兒童文學獎首獎,並於1995年出版《老蕃王與小頭目》,正式進入文壇。

「在那個年代,要成為作家就是要獲獎,而且是首獎。」在兒童文學界嶄露頭角後,張友漁索性辭去農會工作投入全職寫作。韶光荏苒,直到第3年,她一舉橫掃當年度臺灣省政府教育廳少年小說類首獎與九歌現代兒童文學獎首獎,並於1995年出版《老蕃王與小頭目》,正式進入文壇。

有別於其他文壇名家擁有深厚的文學訓練,對張友漁而言,美國作家約翰‧史坦貝克與瑞典作家阿思緹‧林格倫,是寫作路上影響最深的2位老師。她從史坦貝克的著作看見小人物的困境與掙扎;從林格倫的作品發現「想像力」和「幽默感」是讓故事好看的關鍵。

成為全職作家的第4年,張友漁買了林格倫名作《強盜的女兒》,看見奇幻詭譎的馬特森林,在林格倫筆下竟然如此真實,而12位強盜在林格倫筆下栩栩如生。此後每當陷入低潮、渴望突破時,寫作路上都有林格倫相伴,「這是我的目標,我也要寫這麼好看的故事。」

不跟風不討好 為弱勢孩子服務

張友漁渴望創作的是看似真實的故事,並非為了討好讀者,編造一段虛構的故事。因此張友漁的作品幾乎從生活題材出發,她的筆下沒有打不倒的英雄,也沒有極惡的壞人,每一個角色都蘊含對人性的關懷。

「兒童文學需要為弱勢服務,給予孩子支持。」張友漁堅定的說,她在1998年出版《我的爸爸是流氓》,以黑暗、寫實的風格震撼兒童文學界,也讓她的名字走出文壇甚至跨足影劇。故事主人翁陳大樂的原型,其實是她早些年在補習班教作文時遇到的一名學生。

她記得那名孩子不過三、四年級,瘦小的手臂卻滿是新舊刀痕,幾度詢問下,小男孩偷偷告訴她:「是爸爸割的,哥哥也有割。」一番話讓張友漁聽了五味雜陳,孩子的世界充滿著大人的惡意,身為一位作家,她能做的就是寫一本書,和這些孩子站在一起。

「很多人以為爸爸會洗心革面,怎麼可能!」張友漁打破兒童文學「大圓滿」的結局,藉由主角陳大樂的抉擇,希望讓有相似處境的孩子知道,即便有個不完美的爸爸,也可以找尋不同的人生方向。

踏入文壇以來,張友漁不跟風也不討好,始終堅持寫自己的故事,期盼幸福的孩子從故事中學習悲憫;而受傷的孩子能得到支持,從而學習堅強。因為擁有了對創作的信念,讓她甘願忍受貧窮、克制欲望,「只要有白米飯,我就可以繼續寫下去。」她笑著說。

踏入文壇以來,張友漁不跟風也不討好,始終堅持寫自己的故事,期盼幸福的孩子從故事中學習悲憫;而受傷的孩子能得到支持,從而學習堅強。因為擁有了對創作的信念,讓她甘願忍受貧窮、克制欲望,「只要有白米飯,我就可以繼續寫下去。」她笑著說。

曾經很長一段時間,張友漁都將稿費全數拿去買白米,有時配著媽媽的醃醬瓜就度過一餐。然而倒楣事總是接二連三,有一回洗衣機壞了,沒想到烤箱、吸塵器也跟著罷工,為解燃眉之急,她只好在抽屜裡亂翻,最後只發現一疊《悶蛋小鎮》的草稿。

這份草稿之所以被塞在抽屜裡,是因為它曾是參賽失利的作品,但眼下需錢孔急,張友漁只好硬著頭皮投稿《國語日報》,竟意外獲得編輯與讀者青睞,不僅有了稿費,更在2014年囊獲金鼎獎,而《悶蛋小鎮》也在2025年推出紀念版,讓故事主角阿丁,如沙漠中開出的一朵小花,陪伴新世代的悶蛋少年成長。

以閱讀和寫作 陪孩子長大

「專職寫作至今,我還是很關注時事,關心世界發生的事情,還有臺灣的變化。」張友漁作品緊扣社會議題,流露對人性的關懷,許多作品都能看見她的信念。例如2009年寫下《西貢小子》談新住民家庭;2014年《今天好嗎?公主殿下》關注性別教育;2021年出版《我的同學是一隻熊》,則包含少子化與生態教育等議題。

在遙遠的山上有一所霧來國小,全校只剩不到50多名學生,有一天,想上學的黑熊來敲門了……張友漁以文字構築人與自然親密共處的大同世界,在看似童話的氛圍裡,又加入一點悲傷元素,陪伴孩子學習面對離別。

張友漁回憶,7年前,當她決定要寫熊的故事,「嘿熊」就在心裡住了下來,他們一起喝咖啡、發呆、散步,那些住在心裡的角色,不隨著書籍出版而消失,反而像是陪伴一輩子的朋友,偶爾打聲招呼,甚至在心裡長出續章。這些年,黑熊溫柔的陪她走過有起有落的創作過程,讓她藉由一個個故事,陪伴孩子面對成長過程的徬徨。

近年來,校園閱讀推廣風氣興起,讓張友漁的生活擺脫過往困窘,但她依然維持簡樸的步調,以閱讀充實日常生活。平時的她喜歡到圖書館,走在成列的書架間,享受與好書不期而遇的機緣。

「圖書館不時會創造有趣的點子提高借閱率,例如『閱讀驚喜包』,拆開包裝才知道裡頭裝了什麼書。」張友漁笑說,雖然閱讀人口不斷下降,但走在圖書館猶如與書籍展開一場奇妙之約,還有機會拓展不同的閱讀體驗。

「圖書館不時會創造有趣的點子提高借閱率,例如『閱讀驚喜包』,拆開包裝才知道裡頭裝了什麼書。」張友漁笑說,雖然閱讀人口不斷下降,但走在圖書館猶如與書籍展開一場奇妙之約,還有機會拓展不同的閱讀體驗。

張友漁喜歡在寫作前閱讀,讓好書幫助身心進入寫作狀態。近期,令她愛不釋手的書籍是《雨落池中,為何還堅持游泳》,作者喬治.桑德斯是當代著名的小說家,也在紐約雪城大學開設創意寫作課程,他精選七篇俄國經典名著,以課堂般互動的模式,剖析小說創作的法則。

張友漁透露下一部作品將帶領讀者觸及家庭中的「恨」,期待能為兒童文學帶來更多元的視角。寫作逾30年,張友漁的創作生涯,同時是臺灣兒童文學發展的活歷史,在數位網路大興、閱讀相對式微的年代,她依舊深信紙本書能掀起另一種風華,「也許未來會有一群人,拿著書逆著時代走,讓閱讀成為一種老派的浪漫。」