什麼是閱讀?閱讀什麼?閱讀和民主制度有關聯嗎?這些問題開啟了瑞典2010年的社會議題辯論。隨著10年代的到來,除了繼續整頓物質經濟,一些瑞典政治人物開始將注意力移轉到人民的心靈成長,呼籲重新檢視瑞典人的閱讀習慣。在這新一波閱讀討論中,瑞典人民黨(Folkpartiet)國會議員Christer Nylander站上第一線,大倡文學閱讀的重要性,在接受媒體訪問時,Nylander不斷指出,「讀上百個手機簡訊與讀灰姑娘,這兩者有很大的差別」。他更在自己的部落格裡提到:好好讀完一本書,遠比在Facebook上更新地位動態要來得重要些。

科技便利性 威脅閱讀與文學

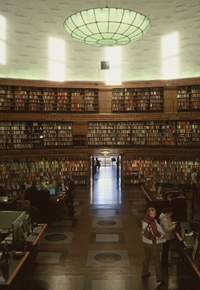

隨著科技發展、社會變遷及全球化等的影響,人們對書的定義、態度及閱讀習慣已有了很大的轉變。有鑑於此,人民黨要求瑞典政府盡速展開對人們閱讀習慣與內容的調查,強調最近一次類似的全國性調查已經是12年前的事了。人民黨希望能在新的調查中,理解社會背景階級與閱讀之間的關聯性,並進一步討論如何向國際推廣瑞典文學,以及強化圖書館的角色,讓大眾能更便利地接觸「優質文學」,因為這是民主制度正常運作最基本的條件之一。在國會負責文化事務的Nylander表示,瑞典人特別是年輕人的閱讀習慣,在這十幾年來有了很大的變化,更令人擔憂的是,許多研究指出年輕族群閱讀人數與興趣減少。Nylander認為隨著圖書館數位化以及電子書的出現,這樣以科技取勝的閱讀氣候已顛覆我們對閱讀的認知;而網路及社群媒體的發達也模糊了作者與讀者間的界線,這種種因素導致有必要重新探討文學的地位以及面臨的威脅,因為這將影響到瑞典國內和國外作家的發展空間。

隨著科技發展、社會變遷及全球化等的影響,人們對書的定義、態度及閱讀習慣已有了很大的轉變。有鑑於此,人民黨要求瑞典政府盡速展開對人們閱讀習慣與內容的調查,強調最近一次類似的全國性調查已經是12年前的事了。人民黨希望能在新的調查中,理解社會背景階級與閱讀之間的關聯性,並進一步討論如何向國際推廣瑞典文學,以及強化圖書館的角色,讓大眾能更便利地接觸「優質文學」,因為這是民主制度正常運作最基本的條件之一。在國會負責文化事務的Nylander表示,瑞典人特別是年輕人的閱讀習慣,在這十幾年來有了很大的變化,更令人擔憂的是,許多研究指出年輕族群閱讀人數與興趣減少。Nylander認為隨著圖書館數位化以及電子書的出現,這樣以科技取勝的閱讀氣候已顛覆我們對閱讀的認知;而網路及社群媒體的發達也模糊了作者與讀者間的界線,這種種因素導致有必要重新探討文學的地位以及面臨的威脅,因為這將影響到瑞典國內和國外作家的發展空間。

青少年閱讀文學的趨勢下降

根據瑞典統計局2008年的統計數字顯示,缺乏正式教育背景的人,有46%從來沒有閱讀書籍,這比起1983年16%的數據高出許多,不少觀察家認為這顯示閱讀已逐漸形成階級問題。同年根據瑞典圖書館協會(svensk biblioteksfoerening)針對瑞典全國15歲學童的閱讀情況進行調查,發現3分之1的小孩從未因為休閒娛樂的原因而閱讀;換言之,這些小孩是在被學校或家庭的要求下才讀書。值得一提的是,青少年閱讀文學的興趣降低似乎有成為國際潮流的趨勢,因為類似的現象也出現在英國和美國。為了鼓勵年輕人閱讀,英格蘭更將2008年定為「國家讀書年」(National Year of Reading);而美國政府也透過增加文化經費希望提高年輕人閱讀的興趣。

什麼才算讀完一本書?

從人民黨的閱讀調查提議所引發的辯論,出現幾個值得進一步討論的問題,首先是定義的問題。什麼是閱讀?讀書才算是閱讀嗎?什麼樣才算是讀完一本書?仔細想想,這其實不是個容易回答的問題。瑞典統計局的調查員Goeran Nordstroem在接受瑞典媒體「每日新聞」(Dagens Nyheter)訪問時表示,在調查瑞典人是否閱讀減少或增加時,一個標準問題是:最近一年來,你有讀過書嗎?然而,怎麼樣才算是讀過書卻沒有加以定義,因此,受訪者個人的理解成了回答問題的指標,而每個人對讀完一本書的理解不盡相同。Nordstroem指出,在過去讀完一本書意指從第一頁讀到最後一頁,但對現代人來說,有些人可能認為讀個6成或7成就算讀過整本書了。而Nordstroem也指出,也有人認為閱讀是件重要且該做的事,而視自己為閱讀人,儘管最近一次讀完整本書的經驗可能是在數年前。

瑞典人閱讀頻率居歐洲之冠

如果閱讀的定義因人而異,那麼閱讀習慣又該如何調查測量呢?「每日新聞」舉出5個關於瑞典人閱讀習慣的調查,每個調查的結果都不同。例如,一項數據顯示在最近一個禮拜裡,全國有60%的人讀過書;然而另一項調查的數據卻只有35%。每隔8年瑞典統計局都會進行全國性閱讀率的調查,調查問題為:過去這12個月來,閒暇之餘你有閱讀書籍嗎?回顧這20年來的數據,發現其實變化不大,有些許下滑但仍然保持在一定的水平。最近一次的數據來自2006年的調查,男性(16到84歲)的閱讀率約20%,而女性(16到84歲)則有40%。與其他閱讀調查相較,其數據也都相當接近統計局的結果。若與其他歐洲國家相比,歐盟統計局(Eurostat)的調查指出瑞典的閱讀率居全歐洲之冠,而歐盟統計局的標準問題是:在過去的一年裡,你有多少次讀過一本書?(How many times in the last year have you read a book?)在瑞典的調查裡,閱讀書籍都是以複數呈現,也就是多於一本書。由此可見,閱讀的定義不同,得到的結果也就不同。當然訪問族群的選擇,例如年齡、性別等都會影響調查結果。

如果閱讀的定義因人而異,那麼閱讀習慣又該如何調查測量呢?「每日新聞」舉出5個關於瑞典人閱讀習慣的調查,每個調查的結果都不同。例如,一項數據顯示在最近一個禮拜裡,全國有60%的人讀過書;然而另一項調查的數據卻只有35%。每隔8年瑞典統計局都會進行全國性閱讀率的調查,調查問題為:過去這12個月來,閒暇之餘你有閱讀書籍嗎?回顧這20年來的數據,發現其實變化不大,有些許下滑但仍然保持在一定的水平。最近一次的數據來自2006年的調查,男性(16到84歲)的閱讀率約20%,而女性(16到84歲)則有40%。與其他閱讀調查相較,其數據也都相當接近統計局的結果。若與其他歐洲國家相比,歐盟統計局(Eurostat)的調查指出瑞典的閱讀率居全歐洲之冠,而歐盟統計局的標準問題是:在過去的一年裡,你有多少次讀過一本書?(How many times in the last year have you read a book?)在瑞典的調查裡,閱讀書籍都是以複數呈現,也就是多於一本書。由此可見,閱讀的定義不同,得到的結果也就不同。當然訪問族群的選擇,例如年齡、性別等都會影響調查結果。

除了閱讀的定義以外,對於閱讀的內容也是看法分歧。在人民黨的提議裡,特別強調「優質」的書籍才是鼓勵閱讀的重點,至於如何定義「優質」卻缺於著墨。不過在2006時,人民黨為了增加青少年的閱讀率,特別提出在中學的學程裡加入閱讀瑞典文學經典名作,引發何謂經典文學的大辯論。有人認為只侷限瑞典文學無法反映現代社會的多元文化;也有人質疑誰有資格挑選出適合青少年的讀物,而挑選標準為何;更有人指出人民黨提出的文學名單中,大部分都是男性作家,有性別歧視之嫌。經典文學辯論吵得瑞典整個社會沸沸揚揚的,最後無疾而終。

再回到瑞典統計局的調查,在問及閱讀內容時,調查問題只侷限在小說。對這一點,有不少文化界人士表示不認同,認為這個範圍太狹隘了。Kristina Ahlinder是瑞典出版商協會的負責人,她表示現在的年輕人上網的時間愈來愈長,他們習慣在網路上閱讀,不管是閱讀新聞或各式各樣的文本,統計局應該修正其調查的方向,開始有系統地了解現代年輕人的閱讀習慣與方式。Ahlinder認為,科技的發展讓現代人溝通的方式出現革命性的轉變,知識訊息的傳遞變得更多元,因此調查閱讀習慣不應該再侷限在閱讀小說,例如很多人每天上網除了看新聞以外,就是查看自己喜歡的部落格,或者到社群網站上查看好友動態。對Ahlinder而言,重點不在於手機簡訊與灰姑娘之間有多大的差別,而是在於這樣的溝通方式如何影響到瑞典語言的使用與發展。

讀愈多書愈好?

人民黨認為有必要進行新的全國性閱讀調查,是個不錯的提議,然而該黨所使用的字彙似乎有意將閱讀,甚至是將文學閱讀政治化、道德化,認為如果不增加年輕這一代閱讀文學的頻率,他們恐將成為失落的一代?這從人民黨將閱讀文學與民主制度畫上等號可以看出,不少媒體社論認為這個論點不僅太政治化,且缺乏證據支持讀愈多書就愈民主,希特勒個人圖書館的藏書高達1萬6千冊之多,正是個諷刺的例子。閱讀可能不至於讓我們成為奉公守法或有道德理性的人,但閱讀可以給我們成長、思考與實踐自我潛能的可能性,這是好是壞,每個人自有公評。