生物演化的歷程充滿了奇蹟似的變化,環境影響個體,個體為了存活,也會因擁有某些有利於適應的內在條件而創造出無限的生機。例如非洲的象和亞洲的象都有著壯觀的長鼻,上頭佈滿許多明顯的皺紋,但仔細檢查紋路,會發現非洲象的紋路比亞洲象的紋路深多了,也寬多了!為什麼會出現這樣的差異呢?

遠古時代,象群也是四處奔走,覓食以求生。遊離到非洲沙漠地帶的乾旱地帶,有幸能活下來的,就是皺紋又深又寬的象,這樣才能在雨水來的時候,利用紋路的空隙把水儲存下來,而那些皺紋不夠寬深的象,無法儲存足夠的水分,只有乾熱而亡。久而久之,非洲象群透過基因所遺傳的寬深皺紋,成為其主要的殘存特徵;而亞洲象群因所居住的森林環境又潮又濕,也就無須擔心皺紋深淺的問題了。這就是生物分化所展現的奇蹟似的演化歷程,這樣的演化現象處處可見。

另一類的演化奇蹟不是來自環境影響,而是生物本身。生物個體的某個身體結構忽然間發生了意想不到的突變,導致該生理結構有了新的功能,而無中生有創造出前所未見的生命現象。最顯著的例子就是30萬年前,人類由於喉頭突然下降,出現喉腔,配合口腔的互動,兩個共鳴器合成了許多可以準確區辨的聲音,促使人類開始出現口說耳聽的訊息互通方式,就這樣發展出越來越複雜的口說語言。有了這樣準確音辨的溝通方式,想說的事越來越多,思維的複雜性也提高了!

說什麼呢?首先要確認的是針對誰發出訊息、對誰說?這個時候最重要的就是命名,才能有效區辨說話的對象。人類的溝通如此,動物也是。最近生物學家利用深度學習的AI程式,分析了大象和絨猴的叫聲,發現牠們會利用不同型態的嘶叫聲,針對性的去呼叫某一隻特定的同伴。這是為什麼人與人往來的第一步,問的就是:「你叫什麼名字?」

有了個別的名字,說起眼前發生的事就容易多了。例如「張三打了李四」這麼一件事,敘述者和聆聽者關注的幾個重點,不外乎是:為什麼打(原因)?什麼時候打的(時間)?在哪裡打的(空間)和打在哪裡(位置)?用拳頭、棍子或什麼物品打的(工具)?打傷了嗎(過程)?嚴不嚴重(結果)?描繪事件的說明,從一個「打」的動詞,帶出主詞、受詞、時間、空間、工具、結果等複雜關係。由簡單敘述提升到修飾加工的層次,更可以由主動變成被動,再加上形容詞、副詞、介系詞,人類的思維因語言的出現越來越複雜,而且要記住前因、考慮後果,社會化互動漸漸發展出特定的文化。

思維變得豐富了,馬上就面臨一個問題:說話有人聽才有意義,如果聆聽的對象不在眼前、不在當下,那要說給誰聽?遠處的人聽不見,後來的人也無緣聆聽,多麼可惜!為了打破時空的限制,就想出一個辦法:把要表達的內容,用圖畫的方式畫在居住的山洞石壁上。這些「以畫代話」的行為,來自5、6萬年前我們祖先的靈光一閃。

現代的考古學家和人類文化學者陸續在法國、西班牙、挪威、中國、俄羅斯、蒙古國、印尼、印度、非洲、澳大利亞等地,發現高山上的洞穴岩畫,得知4、5萬年前的人類祖先已經會使用含有氧化鐵或氧化錳的紅、黃色赭石和木炭,畫出黑棕毛、赤褐身軀、白色肚子、淡黃細尾的馬,告訴看圖者當時在畫者身旁的動物模樣。從現代眼光來看,真是非常了不起的創見,同時也表現了人類祖先在顏色知覺的準確性和製造色彩原料的高超技術。

經由洞穴壁畫,加上附近發現的考古資料,科學家努力還原人類祖先的生活環境和以畫代話想告訴我們的故事。時間和空間的限制都被打破了,人類的文明晉升到另一個更高階層。即使口說無憑,但有圖為證。

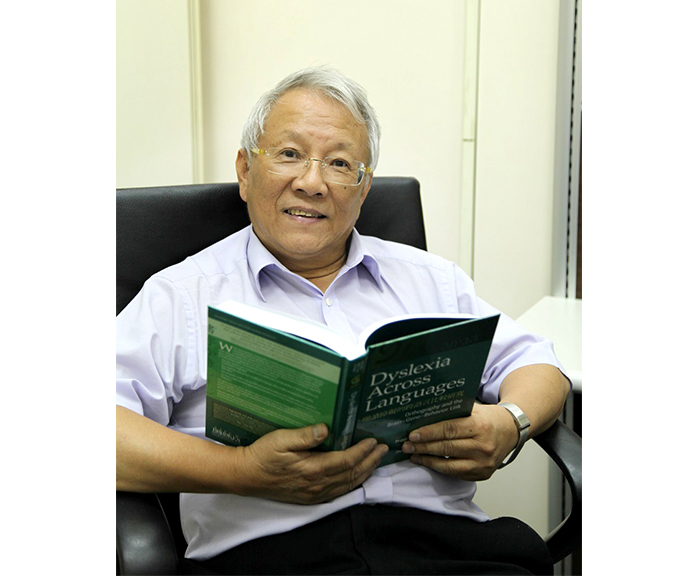

祖先說的話,我們都聽見了!(作者為中央研究院院士)