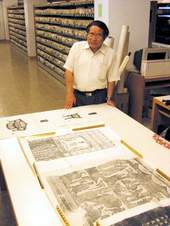

1928年中山大學文學院院長傅斯年在中國廣州創辦了中研院歷史語言研究所(簡稱史語所),1949年史語所遷台。1960年建立圖書館以庋藏典籍文獻,1961年落成時為紀念,由中研院院長胡適命名為傅斯年圖書館(簡稱傅圖)。「當初是用兩艘軍艦載了研究人員、家眷及古書籍等,從中國撤到台灣,整個中研院撤台,也只有史語所,」傅圖館主任陳鴻森解釋說。

傅圖定位收藏為經史、文學、語言、考古、古文字、人類學等書籍,儼然是目前全國善本珍藏、古籍線裝書質量最豐富、最重要且最專業的文史研究圖書館。

服務讀者遍及海內外

服務讀者遍及海內外

史語所可說是世界漢學重鎮,也使得傅圖館藏特色在國際間享有盛譽。陳鴻森表示,1950至1970年代,全球學者要了解漢學,都是透過台灣,從傅圖複製、複印許多古書籍副本,滿足他們的需求,也吸引研究漢學的學者投稿、發表。

傅圖藏書質量高又專精,而且文史資料是全台最完整的,甚至中國期刊從文革至今也均有收藏,另還有外文、日語期刊,典藏內容相當豐富。

其實傅圖原本只是史語所的圖書室,提供研究人員研究參考資源,但因研究主題學術專業性、典藏珍稀難得、文獻整理實用性等,獲得所外、院外所有研究者的重視。再加上傅圖對外開放,中南部讀者經常利用暑假來借閱,使用量大於所內研究人員。

在海外讀者服務方面,常有中國、日本、法國等各大學研究師生及學者到館使用,或申請複製珍藏圖籍,作為撰寫學位論文或研究參考的引用來源。

傅圖目前亦與國內42所大學圖書館訂有圖書互借協議,例如國家圖書館特藏組、國立故宮博物院圖書文獻處、台灣大學圖書館特藏組、台灣師範大學圖書館、中華佛學研究所圖書館。

海外簽約單位則有美國國會圖書館亞洲部、哈佛大學哈佛燕京圖書館、普林斯頓大學東亞圖書館、UCLA魯德福東亞圖書館、匹茲堡大學東亞圖書館、日本京都大學人文科學研究所、日本東洋文庫、法國遠東學院等,希望增強後續漢學研究資源共建共享。

鎮館三寶 珍貴至極

在傅圖珍藏善本室中,有一個又重又大的保險櫃,裡面正鎖著「鎮館三寶」,就連陳鴻森上任至今,都還未曾親眼目睹過,可見其珍貴至極。

鎮館三寶包括北宋刻南宋遞修本《史記》、南宋孝宗安仁趙諫議宅刻本《南華真經》,以及南宋嘉泰2年至4年周必大刻本《文苑英華》等三書,其中《文苑英華》是史語所購入的第一部宋刊本。

陳鴻森笑說:「在任期間一定要找機會親自看一眼,否則會抱憾終身,而且我還打算向文建會申請將鎮館三寶提列為國寶。」

宋元刊本數量雖然不多,但均屬罕見傳本或孤本,因此仍具有相當重要的價值。南宋蜀刊的《南華真經》雖為殘卷,但屬海內外孤本,又可補充現今的通行本缺漏,實彌足珍貴。

另外,《永樂大典》原本共有22,877卷、11,085冊,編纂完成於永樂6年(1408年),因差點被燒毀,而重錄一部副本。後來永樂正本毀於大火,重錄本又經明清兩代官吏竊取、英法聯軍盜購、八國聯軍焚掠,倖存於世者僅800餘卷、約400冊,不到4%。

中國所存僅252卷另2頁,主要藏於北京國家圖書館有246卷,南京圖書館有1冊,上海圖書館亦僅1冊另1頁。美國國會圖書館有40冊,哈佛燕京圖書館有2冊,普林斯頓大學東亞圖書館亦有2冊,紐約市立圖書館有1冊。台灣的故宮藏有54冊,國家圖書館藏8冊,傅圖則是藏有5卷及10冊清乾隆間重抄本。

善本古籍 重要館藏

傅圖的善本古籍大部分是史語所在中國大陸時期所蒐集,主要為宋、元、明及清初刊本、稿本、名人批校本、手鈔本、繪寫本等,以經部、史部、集部居多,罕見秘籍多,複本較少,是國內外研究者所重視的典籍。

善本古籍的來源,近期則有購買、贈送等方式。購買方面,向中國古籍販售書店如天津、上海古籍書店、中國書店等訂購,但有限制條件,中國海關規定一百年內出版發行的圖書可以出口,百年以前出版的圖書視為文物,不得出口。另外,哈佛燕京圖書館也會有複本古籍清單提供價購。贈送則主要是私人收藏,如早期傅斯年、楊保和,近年則有束雲章。

由於年代久遠,善本古籍大多因有破損、蟲蛀、焦脆、霉爛,須經修復。傅圖除了注重古籍維護之外,還要以恆溫恆濕、低紫外線燈光、防蟲檜木、除塵,來減少外在可能損害古書的因素。

陳鴻森指出,修復能延長古書壽命,賦予張力,有些原書破碎、損壞,甚至字跡無法辨識,需要經過一字一字像拼圖般黏貼,再加工、自然風乾、縫書、裝訂,顯見裱褙室人員都必須手巧、細膩,而且有耐心和毅力。

古籍線裝書主要為清代及民初本,以史部與集部居多,尚有許多清初刊本或海內外孤本現正積極審訂中。

此外,金石拓片也很特別,金石器上的文字、圖案反映了作器時的社會狀況和工藝技術,而且可補文獻不足,作為研究古代歷史極寶貴的第一手材料。目前傅圖收藏的金石拓片約4萬幅,以漢代畫象、佛教造象、漢至清代墓誌碑銘等居多。

俗文學 另一精采特色

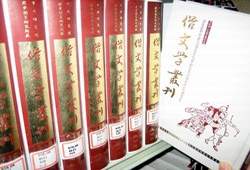

俗文學資料也是傅圖館藏特色之一,分為戲劇、說唱、雜曲、雜耍、徒歌及雜著等六大類。

俗文學是平民文學、民間文學,也是庶民文化的表現,這批資料可上溯自清乾隆年間,論地域則遍及全中國,為研究近代中國俗文學重要文獻。

陳鴻森表示,傅圖曾計劃性蒐集俗文學的史料、歌本、演唱者密本、唱本、文本等,特別是歌本、演唱者密本相當珍貴,可說是獨一無二,只有傅圖才有。更重要的是,把社會學、民族學引入史學研究,讓館藏變化和研究人員相得益彰,激盪出精采的火花。

2001年起,史語所和新文豐出版合作《俗文學叢刊》,將傅圖館藏俗文學資料整理刊布,以便利學者從事研究,2006年《俗文學叢刊》出版第5輯500冊。「過去歷史只談政治、王公貴族,俗文學被認為是不登大雅之堂,完全忽略了庶民的生活、音樂、戲曲,我認為傅圖要主動積極出擊,這些俗文學不是私人藏物,希望建立普及、公共圖書館的概念,讓大家都來使用,」陳鴻森強調。

2001年起,史語所和新文豐出版合作《俗文學叢刊》,將傅圖館藏俗文學資料整理刊布,以便利學者從事研究,2006年《俗文學叢刊》出版第5輯500冊。「過去歷史只談政治、王公貴族,俗文學被認為是不登大雅之堂,完全忽略了庶民的生活、音樂、戲曲,我認為傅圖要主動積極出擊,這些俗文學不是私人藏物,希望建立普及、公共圖書館的概念,讓大家都來使用,」陳鴻森強調。

在檔案方面,分為名人與史語所,存有大量與朝野學人、政要往來信函,詳實重現1920至1950年代民情、政局,為研究民國史及近代學術史不可或缺的史料。比方說,蔣中正、毛澤東、胡適和林徽音致傅斯年函,以及徐志摩、梁啟超致丁文江函。

台灣史料則包括清乾隆間彩繪台灣民番界址圖、番社采風圖,以及王世慶輯台灣公私藏古文書影本10輯120冊。此外,《台灣番事》《南島志》《噶瑪蘭志略》等抄本,均為了解台灣歷史、文化的重要史料。

史語所曾在1920至1940年代進行中國西南民族調查,可說是調查範圍最廣、規模最大、延續時間最長的民族調查行動。因此,傅圖也收錄了少數民族文書,包含畬族、苗族、彝族、納西、擺夷、藏族等少數民族,有關民俗醫療、驅魔去邪、求子還願、天地與人類起源、泡菜醃製法等。

數位化 兼顧典藏與利用

1988年傅圖開始進行善本古籍的數位化工作。2000年為配合國家數位典藏計畫,將原件從黑白影像轉為全彩影像掃存,並於2001年10月成立數位典藏組。

1988年傅圖開始進行善本古籍的數位化工作。2000年為配合國家數位典藏計畫,將原件從黑白影像轉為全彩影像掃存,並於2001年10月成立數位典藏組。

在進行數位化工作前,須先判別原件的現況,書況良好以數位掃描,書況不佳則以數位拍攝。然後由數典組、珍藏組列出數位化清單,再提列書,接觸古書時,一定要戴手套,仔細檢查每一頁,確認殘破狀況、是否有裝訂錯誤、焦脆等問題。所有問題表列清單也均數位化,完全電腦作業,以嚴謹流程有助於數位化品管。

數位化的優點在於可兼顧典藏與利用,除了能減少調閱原書所造成的損壞,更可以延長書籍壽命、積極維護原件,同時提供讀者更方便、快速檢索和使用。

因此,傅圖未來也將朝向建置善本古籍國際學術知識網絡數位平台的方向而努力,整合國際漢學研究資源,以作為學術交流溝通的重要平台。