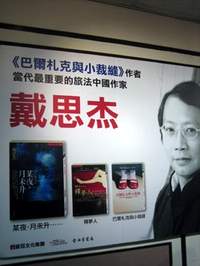

提到「戴思杰」,在台灣知道他的人不多;但提到《巴爾札克與小裁縫》,生動的文字與鮮活的畫面,隨即一一跳躍於眼前。因為這本上市不久就造成轟動的書,法文版銷售迄今已突破50萬冊、英文版亦超過30萬冊,並已被譯為40種語文版本,之後更在作者戴思杰的執導下拍成電影,成了窺伺中國文革時期生活的代表。

提到「戴思杰」,在台灣知道他的人不多;但提到《巴爾札克與小裁縫》,生動的文字與鮮活的畫面,隨即一一跳躍於眼前。因為這本上市不久就造成轟動的書,法文版銷售迄今已突破50萬冊、英文版亦超過30萬冊,並已被譯為40種語文版本,之後更在作者戴思杰的執導下拍成電影,成了窺伺中國文革時期生活的代表。

今年,戴思杰應法國在台協會之邀到台灣,擔任「法國讀書樂」在台灣的榮譽貴賓,並帶來新書《某夜,夜未升……》(皇冠出版)與拍攝的新片《植物園》,與台灣讀者共同分享閱讀的快樂。

選擇最熟悉題材

由於《巴爾札克與小裁縫》是戴思杰在中國文革時期,被下放到四川接受「再教育」的真實故事,也因此當他剛抵達台灣的記者會上,就被媒體記者央求著多談談當時被下放的故事。

「剛到四川的鳳凰山上,時間彷彿都無關似的,連個鐘都沒有。自從村長得知我有時鐘後,他就不再只觀天象,反而天天跑來看時間、再吹哨,提醒村民上工。」戴思杰先是驚訝,漸漸地就懂得隨著心情將時間一下子調快、一下子調慢,「最後連正確時間為何?也都不清楚了。」在中國文革、知青下放的年代,的確有好多當時的故事,成了往後寫作的題材。

在《巴爾札克與小裁縫》中擅長說故事的羅明、會拉小提琴的馬劍鈴,在被下放的山裡,遇見甚美卻沒有文化的小裁縫。隨著時序推移,小裁縫也漸漸地從他們偷看的禁書─巴爾札克小說集中,窺見心靈的曙光。「其實小裁縫的真實身分是農夫,而劇情之外的羅明與小裁縫也曾交往過,只不過跟一般情侶一樣,吵吵鬧鬧而後分手。」戴思杰笑說,這得感謝毛主席給我如此深刻的寫作題材哩!

而戴思杰這本直接以法文寫作的小說處女作,不僅銷售成績好也榮獲多項文學獎的肯定,後來,由他親自執導拍成同名電影《巴爾札克與小裁縫》,還入圍金球獎最佳外語片。

其實沒有很想當導演

不過,問及喜歡寫小說還是拍電影?戴思杰表示:「還是比較喜歡寫小說。」而他會這麼答,也是有跡可循的。1984年,他因拍攝的影片得獎,而有到法國深造的機會,「當時也沒很想導演。只因考上法蘭西藝術學院後,學校將會發給一張卡,可以一直免費看電影。」可是他剛到法國、法文又不靈光,要考上何嘗容易,「關三天,讓我寫劇本也寫不出來啊!」幸好,當時中國男生到法國學習拍電影的人少,學校才讓他破例入學。

不過,問及喜歡寫小說還是拍電影?戴思杰表示:「還是比較喜歡寫小說。」而他會這麼答,也是有跡可循的。1984年,他因拍攝的影片得獎,而有到法國深造的機會,「當時也沒很想導演。只因考上法蘭西藝術學院後,學校將會發給一張卡,可以一直免費看電影。」可是他剛到法國、法文又不靈光,要考上何嘗容易,「關三天,讓我寫劇本也寫不出來啊!」幸好,當時中國男生到法國學習拍電影的人少,學校才讓他破例入學。

由於法蘭西藝術學院專門在培養藝術專才,因此,戴思杰在校內就常有與專業拍片者合作的機會,畢業後,他還是班上第一位當導演的人。儘管在《巴爾札克與小裁縫》前拍的三部電影都不賣座,英國、美國與法國的製片還是當希望能與他合作。

最後,戴思杰決定自己試試看,而這一試,也終於讓他嘗到電影賣座的滋味。「文學改變了我,也改變了經濟狀況。」雖然他始終抱持著,反正有一個櫃子,裡面的每一格都是賣不出去的故事,多一格也無妨,但是,《巴爾札克與小裁縫》小說與電影享譽國際,還是讓他驚喜萬分。

期待被理解的幸福

因為《巴爾札克與小裁縫》讓戴思杰兼具第一本暢銷小說、第一部賣座電影的經驗,非但沒有成為包袱,反而讓他在創作的路上走得更為輕盈。正如第二本小說《釋夢人》,就是他在拍攝《巴爾札克與小裁縫》電影期間,與演員們講述佛洛伊德的精神分析法,把大家逗得呵呵大笑,所得到的靈感。「因為當時心情好,發覺讓人笑笑也不錯。」所以,寫下了以西方心理分析與中國文化對話的小說《釋夢人》也入圍了費米納獎、龔固爾獎與麥迪西獎等法國三大文學獎。

因為《巴爾札克與小裁縫》讓戴思杰兼具第一本暢銷小說、第一部賣座電影的經驗,非但沒有成為包袱,反而讓他在創作的路上走得更為輕盈。正如第二本小說《釋夢人》,就是他在拍攝《巴爾札克與小裁縫》電影期間,與演員們講述佛洛伊德的精神分析法,把大家逗得呵呵大笑,所得到的靈感。「因為當時心情好,發覺讓人笑笑也不錯。」所以,寫下了以西方心理分析與中國文化對話的小說《釋夢人》也入圍了費米納獎、龔固爾獎與麥迪西獎等法國三大文學獎。

而戴思杰最新小說作品《某夜,月未升...》則描寫在北京學中文的法國女子,愛上中國男子的故事,仍舊在處理中西交流的問題。他腆地道出當初赴法的理想,「正是想到西方學習東西,改變社會。」

談話風格總是直來直往的戴思杰,也不免流露出內心真摯的想望,「真羨慕能用母語寫小說給同胞看的作家,可惜我的作品在中國難以被出版,只好就都以法文書寫了。」儘管他已在法國定居近30年,還是留著中國護照,「哪天在法國失敗了,就回中國開書店,同胞還是會同情我的。」