上個月,位在九份山腳下的瑞芳鎮立圖書館,傳來陣陣咖啡香,原來是圖書館與商店街的超商合作,民眾只要借滿5本書或是辦借書證,就可以享用現泡的濃醇咖啡,原本只有4天的活動,因反應相當踴躍而延長至2週。館長陳鴻梅表示:「由於圖書館外觀較為老舊,加上當年興建圍牆的設計,給人封閉的感覺,所以必須藉由許多活動,吸引民眾走進來,只要進來過瑞芳圖書館一次,就會大大改變他們原本對於圖書館的刻板印象,發現原來裡面很溫馨。」

以九份山城為舞台

瑞芳鎮立圖書館成立於民國64年5月,是由一對李氏兄弟捐款興建,並以父親之名「建成」命名圖書館,直到民國80年由瑞芳鎮公所每年編列預算經費管理維護才更名。原本一樓為自修室,書庫在二樓,也沒有設立兒童閱覽空間,直到92年得到文建會的補助,完成現在瑞芳鎮立圖書館的內部空間樣貌,一樓設有兒童閱覽室、閱報室、期刊區、活動式書庫、電腦檢索區等;二樓為自修室和視聽成長教室。陳館長指出:「當初會將自修室與書庫調換位置,就是希望能確立圖書館博覽的形象,而不是只是單純的K書中心。」

瑞芳鎮立圖書館成立於民國64年5月,是由一對李氏兄弟捐款興建,並以父親之名「建成」命名圖書館,直到民國80年由瑞芳鎮公所每年編列預算經費管理維護才更名。原本一樓為自修室,書庫在二樓,也沒有設立兒童閱覽空間,直到92年得到文建會的補助,完成現在瑞芳鎮立圖書館的內部空間樣貌,一樓設有兒童閱覽室、閱報室、期刊區、活動式書庫、電腦檢索區等;二樓為自修室和視聽成長教室。陳館長指出:「當初會將自修室與書庫調換位置,就是希望能確立圖書館博覽的形象,而不是只是單純的K書中心。」

最近圖書館也爭取到一筆經費,預計12月底將後門的院子重新規劃打造,成為藝術表演或是蚊子電影院的舞台,瑞芳圖書館除了旁邊有基隆河流過,從院子方向望去還能看見九份山城被雲霧圍繞著,成為未來舞台的最佳背景。

邀藝術家與民眾互動

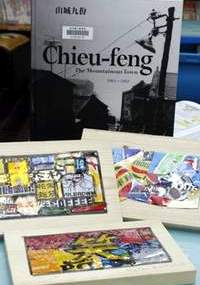

除了咖啡伴好書的活動,陳館長還邀請在地知名藝術家胡達華、陳欽福,來圖書館帶領民眾動手做釘畫與小天燈。現年70幾歲的胡達華,是土生土長的瑞芳人,多年來致力於推銷家鄉的美,創作素材就是廢棄的鐵鋁罐,這些罐子在他敲敲打打下,蛻變成一幅幅層次、色彩豐富的九份景致。當時陳館長致電給他時,毫不猶豫就一口答應,未來也能在圖書館裡看見胡達華的精彩作品,陳館長希望藉由這些在地藝術家,來喚起民眾對於瑞芳的認同感,又能吸引更多人來圖書館,一舉數得。

兩年前,陳館長從鎮公所調來圖書館工作,發現鎮民都知道圖書館的存在,卻鮮少踏進來,便開始藉由活動推銷圖書館,過去曾在週三或週六下午辦理故事媽媽說故事活動,但效果不理想,改為週日上午10點半以後,每次參與活動的小朋友就變得相當多。

兩年前,陳館長從鎮公所調來圖書館工作,發現鎮民都知道圖書館的存在,卻鮮少踏進來,便開始藉由活動推銷圖書館,過去曾在週三或週六下午辦理故事媽媽說故事活動,但效果不理想,改為週日上午10點半以後,每次參與活動的小朋友就變得相當多。

於是陳館長就與館員們慢慢摸索與民眾互動的「眉角」,也曾經因為瑞芳冬天又濕又冷,造成活動只有3個人來參加的窘境,但現在讀者都會給予他們很多鼓勵,讓他們感到很欣慰,越做越起勁。陳館長說:「在圖書館工作甚麼都要自己來,相對的成就感也就很大,尤其看到小朋友的漸漸成長與越來越多人願意走進圖書館來,那種感動很難去形容。」

瑞芳圖書館的特色館藏是以在地文化為主題,收藏許多攝影集、地誌、旅遊書等。陳館長認為圖書館的硬體改善較不容易,因此特別重視書籍的購買,最近更花了20多萬來增加特色館藏的厚度。並且計劃將這些關於在地特色的書籍,同時擺放在九份、金瓜石等旅遊勝地的商家裡,一個月後再相互交換,藉由巡迴的方式與商家的高人氣,讓外地人也能不用到圖書館就可以更認識瑞芳鎮的文化。

歡迎旅者走進來

雖然自己曾多次造訪過瑞芳,但也是那天在圖書館看到一本書,才知道原來早年交通不便的時候,要從台北、基隆前往宜蘭,幾乎都是搭著船沿著基隆河上溯到位於柑仔瀨的渡頭,然後再接淡蘭古道翻過山嶺;在金瓜石、九份採礦的工人,也必先經由柑仔瀨上山。而柑仔瀨渡頭有間雜貨店,店號「瑞芳」,就成了旅人、工人的休憩場所,由於往來者眾多,都不約而同或口頭相約,說:「去瑞芳。」,大家喊著喊著,就成了現在的地名。這時腦子中不禁呈現出當年這裡車水馬龍,各地的人齊聚一堂的熱鬧畫面,陳館長說:「圖書館除了提供給鎮民使用外,更像是位於旅遊景點的圖書館,同時也是提供給旅者,另一種深度旅遊的方式。」

雖然自己曾多次造訪過瑞芳,但也是那天在圖書館看到一本書,才知道原來早年交通不便的時候,要從台北、基隆前往宜蘭,幾乎都是搭著船沿著基隆河上溯到位於柑仔瀨的渡頭,然後再接淡蘭古道翻過山嶺;在金瓜石、九份採礦的工人,也必先經由柑仔瀨上山。而柑仔瀨渡頭有間雜貨店,店號「瑞芳」,就成了旅人、工人的休憩場所,由於往來者眾多,都不約而同或口頭相約,說:「去瑞芳。」,大家喊著喊著,就成了現在的地名。這時腦子中不禁呈現出當年這裡車水馬龍,各地的人齊聚一堂的熱鬧畫面,陳館長說:「圖書館除了提供給鎮民使用外,更像是位於旅遊景點的圖書館,同時也是提供給旅者,另一種深度旅遊的方式。」

很多年前,瑞芳鎮曾是許多人淘金夢想的發源地,在繁華與悲情過後,瑞芳鎮要開發她蘊含已久的人文藝術礦脈,重新在台灣的地圖上閃閃發光。