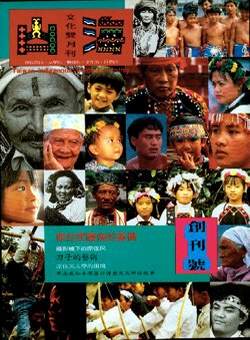

民國八十二年,一群文化界的原住民菁英有感於原住民社會運動除了街頭抗議、喚醒民族意識之外,應該從文化面著力,厚植原住民文化實力、搭建原住民文化舞台,原住民族才能有精神的承傳與延續,而非僅是血統與肉體的存在。當年六月,「中華民國台灣原住民民族文化發展協會」成立。同年十一月,附屬於協會的《山海文化》雙月刊創刊,標誌「原住民的、文學的、文化的、世界的」為號召,成為台灣第一份以報導原住民文化為宗旨的雜誌。除了紀錄原住民各族瑰麗古老的傳統習俗、文化,《山海》更鼓勵原住民朋友以文字、影像記錄個人與族群的生命,創造當前台灣原住民的生命圖案。

以專輯呈現原住民豐富文化

十多年來,《山海》嘗試藉由專題的形式,呈現原住民豐美的文化面貌。創刊號「原住民圖像的重構」,可看出原住民欲破除歷史社會加諸其上的污名,以自主的姿態重建自我圖像的企圖。《山海》討論範圍廣泛,可以從曾經製作過的專題,看出《山海》對呈現原住民豐富文化的用心與企圖心。例如,「台灣原住民政策與社會發展」就社會、政治、土地、醫療、文化與教育等面向檢驗原住民政策。「我們都是平埔族」試圖重構台灣近代史,解構漢人中心論的歷史敘述。「台灣原住民運動專輯」以三期的篇幅,恢復對原住民運動員身分的辨識與榮耀。「第一屆山海文學獎」刊載了台灣有史以來首屆原住民文學獎的得獎作品,從中可以管窺原住民文學的生態,此獎的設立與頒發亦是《山海》鼓勵原住民文學創作的實踐與驗收。「南勢阿美的野蔬世界」則將焦點置於阿美族的各類野菜,期能以生活化的角度呈現阿美族的飲食文化。「台灣原住民聚落與社會變遷」藉由部落原住民的報導及研究者長期的細心觀察,試圖描繪出原住民在面對社會變化、轉型時不同的生活風貌與處境。「王爺的第三隻眼──潘小俠原住民攝影專輯」及「原住民憲政創世紀──原住民行政空間之檢討與展望」更分別從原住民社會運動之大事記、影像記錄及歷年來原住民行政空間的機關沿革與相關政策的呈現,檢討與展望原住民的未來。

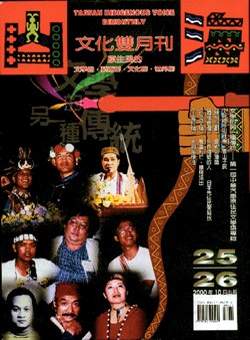

另外,原住民的樂舞也是《山海》關心的,配合「原舞者」的田野採集與演出,製作「矮人的叮嚀」、「VUVU之歌」、「阿美族太巴塱部落樂舞」的一系列報導,讓舞台結合文字,激發出樂舞藝術更深厚的內容。「我要為你歌唱」音樂專輯(上下),更試圖回顧原住民音樂的社會變遷史,傳達原住民於不同時代藉由歌聲傳唱的心情。最近一期「文學的另一種傳統──第一屆中華汽車原住民文學獎專輯」,則是《山海》長久以來努力落實原住民文學的發展、耕耘原住民文學園地的豐收與具體的成果。保存原住民族藉由不同形式的書寫,為原住民進入書寫世界的歷史以及文學、文化的存在,累積了豐富、珍貴的文本與基礎。

培育原住民書寫人才

十五年來,《山海文化》雙月刊搭建了屬於原住民族的文化舞台,不僅為原住民積鬱百年的創作活力開闢了一個書寫的園地,讓原住民同胞可以盡情地揮灑文學才華、藝術想像以及獨特的文化創建與政經觀點。對於原住民文學的推動更是不遺餘力,積極培育原住民文學的愛好者與創作者,為原住民文學的存在而努力。歷年來,藉由辦理相關的原住民文學活動(文學研討會、文學培訓營、文學座談會及文學獎等),提供原住民文學與社會對話的機會,加深社會大眾對原住民文學的認識與重視。民國八十四年,「山海文化雜誌社」主辦「第一屆山海文學獎」,這不僅是一項空前的創舉,也是台灣有史以來專為原住民設立的文學獎 ,意義與影響非常重大(成果詳細刊載於《山海文化》第十二期)。一方面「原住民文學獎」形成一種可能的領域,讓台灣文學界不得不認識原住民文學的存在 ;另一方面也讓原住民的文學創作者,形成一股有力的文學動力,激發源源不絕的創作活力,累積、提昇原住民文學作品的質與量。至2007年為止,前後七次的原住民文學獎,鼓勵原住民以第一人稱主體的身分向主流社會宣洩禁錮在其靈魂深處的話語,參與、投入原住民文學創作的行列,更培育出不少原住民文學的作家:以獵人哲學聞名國際,獲2000年巫永福文學首獎得主的亞榮隆‧撒可努;獲文建會「2003台灣文學獎」報導文學獎第一名的啟明‧拉瓦;曾獲教育部文藝創作獎、吳濁流文學小說正獎、台灣文學獎小說正獎等獎項的霍斯陸曼‧伐伐;甫獲2007年吳濁流文學獎的後起之秀乜寇‧索克魯曼;多次原住民文學獎得主、深具創作潛能的林二郎、李永松,以及多位備受矚目的女作家利格拉樂‧阿烏、達德拉凡‧伊苞、董恕明、里慕伊‧阿紀、白茲‧牟固那那等,皆是經由原住民文學獎的鼓勵而嶄露頭角的作家。

對原住民文學的影響

這樣的發展與成就,對原住民族而言所代表的意義是非常深遠的。就內在而言,它不僅指出了一個以「山海」為背景的文學傳統,更重要的是原住民作者嘗試以主體的身分,書寫自己的族群經驗,舒展積鬱百年的創作活力,呈現原住民獨特多樣的文學風格,充實原住民的文學實力,創造另一種民族存在的形式。經過十幾年來的實踐,不僅創作者明顯的增加,文學作品的質與量,也明顯的提升,這樣的發展,讓許多的評論家認為,原住民文學的創作潛力,非常值得期待。近年來積極著手推動台灣原住民文學日譯工作的下村作次郎教授曾驚嘆的表示:「確實沒有想到短短地十五年,僅四十一萬人口的台灣原住民,竟可以有那麼多作家,產生那麼多作品,就比例上說,這是高密度的文學生產。」這似乎讓我們可以較肯定地說:這是台灣原住民文學的創世紀,原住民不再是歷史的缺席者。

就外在而言,原住民文學的題材、形式、風格,無論在語言、意向表達及文字運用上,可說為台灣文學的發展注入一股新的生命張力與內涵,提供台灣文學界一 個創新獨特的思考起點並進而帶動學術界、出版界的研究與發展。就學界而言,台 大、政大、師大、成大、清華等著名院校,紛紛開設與原住民語言、文學相關的課程。更值得注意的是,愈來愈多的碩、博士論文以原住民文學為題目;原住民文學已成為學術研究的對象。除此之外,原住民文學的發展也引起國外學界的重視,在日本天理大學專門研究台灣文學的下村作次郎先生,近年來與孫大川先生開始合作,積極地透過翻譯、評介和出版,有計劃地將台灣原住民文學推介到日本,截至目前為止已由日本草風館陸續出版《台灣原住民作家文選》九卷本,充分顯現出原住民文學發展的國際向度與影響力。

「化作春泥更護花」的決心與毅力

持續守護、耕耘原住民文化的「夢土」是《山海》跨世紀的承諾與理想,在原住民備受矚目的今日,如何透過深入而真實的文字報導繽紛豐富的原住民文化內容,詮釋原住民文化的生命力與美感;如何透過客觀持平的角度剖析原住民多樣的社會議題,為原住民爭取公義;如何有系統的紀錄、整理與編撰原住民的「經」、「史」、「子」、「集」及相關的文獻資料;如何繼續耕耘、守護原住民元氣淋漓、生機蓬勃的文學天地,充實原住民的文學實力。凡此種種,都是山海長期以來持續不懈的工作,更是對未來無悔的承諾與責無旁貸的使命。