沿著西海岸向南行,台灣的在地文學味也就更為濃郁,就像是那在陽光下閃閃發光的鹽粒,讓人無法忽視。從鹽水鎮的台灣詩路走到白河鎮的蓮花詩路,從鹽田文學走到色彩豐富的南瀛之美,台南縣的文學地景都親切地敞開大門,歡迎每個喜愛文學的人親自造訪,感受台灣人獨有的堅忍與溫柔。

鹽分地帶孕育南縣文學大樹

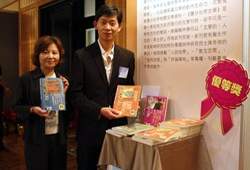

今年「2008優良政府出版品」獲獎名單已經出爐,由台南縣政府長期資助出版的重要台灣文學期刊《鹽分地帶文學》獲優等獎,鹽分地帶涵蓋台南縣佳里、北門、學甲、七股、將軍、西港等六鄉鎮,重鹽分之地,農作物種植不易,造成居民生活困頓艱辛,長期以來與天爭地,而造就當地居民樂觀奮鬥、豪邁的性格,也讓每個在地人對鹽分地帶別有一番不同的體悟與生命的詮釋,地雖貧瘠卻孕育出很多文化、藝術人才,「鹽分地帶」已成為台灣文學史上一個重要的名詞。最早出現於民國21年,由吳新榮、郭水潭所組成的「佳里青風會」,逐漸凝聚起藝文風氣。從「鹽分地帶」創作的文章無意間流露出一份鹹、澀、苦等滋味,帶著濃烈的鹽分情調,充分反映出本土濃厚的鹽鄉風情。由於有別於一般坊間的文藝愛情、科幻小說,而被稱為「鹽分地帶文學」,在台灣文學界則稱為「鹽分地帶派」;鹽分地帶文學發展在台灣現代文學的里程上也占有不可忽視的文學地位。

今年「2008優良政府出版品」獲獎名單已經出爐,由台南縣政府長期資助出版的重要台灣文學期刊《鹽分地帶文學》獲優等獎,鹽分地帶涵蓋台南縣佳里、北門、學甲、七股、將軍、西港等六鄉鎮,重鹽分之地,農作物種植不易,造成居民生活困頓艱辛,長期以來與天爭地,而造就當地居民樂觀奮鬥、豪邁的性格,也讓每個在地人對鹽分地帶別有一番不同的體悟與生命的詮釋,地雖貧瘠卻孕育出很多文化、藝術人才,「鹽分地帶」已成為台灣文學史上一個重要的名詞。最早出現於民國21年,由吳新榮、郭水潭所組成的「佳里青風會」,逐漸凝聚起藝文風氣。從「鹽分地帶」創作的文章無意間流露出一份鹹、澀、苦等滋味,帶著濃烈的鹽分情調,充分反映出本土濃厚的鹽鄉風情。由於有別於一般坊間的文藝愛情、科幻小說,而被稱為「鹽分地帶文學」,在台灣文學界則稱為「鹽分地帶派」;鹽分地帶文學發展在台灣現代文學的里程上也占有不可忽視的文學地位。

由於鹽分地帶文學創作都帶有相當濃厚的本土的、土地的色彩,重點多著重在鹽村情景生活的描述,常見代表作家如蔡素芬長篇小說《鹽田兒女》,書中內容描寫的不只是一個西南沿海鄉鎮的故事,也是詮釋整個台灣戰後以來社會變遷的縮影,字裡行間流動著以感情為訴求,不僅寫男女愛情,也寫親情、鹽田庶民生活形態。早期鹽分地帶文學初以佳里為發展主要中心,主要代表人物有吳新榮、郭水潭、林芳年、徐清吉、王登山、林清文、莊培初…等人。

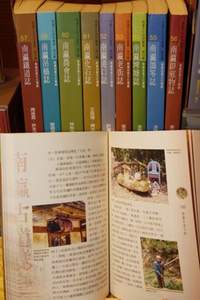

民國68年首由地方文人藝士發起「鹽分地帶文藝營」,其以關懷本土文學、提倡純正文藝活動為號召,爾後陸續開辦南瀛文學獎,鼓勵對地方文學有貢獻及創作的傑出人士。多年來,鹽分地帶文學一直也引領著南瀛文學的發展,尤其每年10至12月間在南鯤鯓代天府舉辦的「全國詩人聯吟大會」活動,都吸引無數的騷人墨客共襄盛舉,現在儼然已成為台灣地區以文會友的交誼所。近年在台南縣將軍鄉漚汪興建成立「鹽分地帶文學館」,以延續南瀛文學的創作生命力,完整蒐集鹽分地帶鄉親著作及研究討論並保存基金會典藏的地方文物,也提供民眾感受文學、體驗文學的遊憩空間。

南瀛之美圖畫書畫出台灣真善美

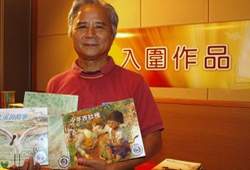

今年台南縣政府還有文學作品入圍優良政府出版品,那就是南瀛之美系列圖畫書及南瀛地景文化專題,南瀛之美系列圖畫書從台南縣出發,邀集本土多位資深童書創作者共同參與,深入探訪台南當地豐富的物產與民俗背景;發掘南瀛獨有的人文、藝術等特色,並藉此擴大展現台灣豐厚的文化資產與歷史風華。主編這套圖畫書的蘇振明教授感慨地說:「台灣到處都充斥著進口毒產品,孩子們從小只接受國外『公主』、『巫婆』的神話教育,從來就不曾了解台灣的故事,長大後也無法與自己生長的土地產生情感的連結。台南縣這幾年來一直在做這樣的事情,期望能成為火車頭,帶動全台本土圖畫書風氣,成為全民的精神食糧。」

今年台南縣政府還有文學作品入圍優良政府出版品,那就是南瀛之美系列圖畫書及南瀛地景文化專題,南瀛之美系列圖畫書從台南縣出發,邀集本土多位資深童書創作者共同參與,深入探訪台南當地豐富的物產與民俗背景;發掘南瀛獨有的人文、藝術等特色,並藉此擴大展現台灣豐厚的文化資產與歷史風華。主編這套圖畫書的蘇振明教授感慨地說:「台灣到處都充斥著進口毒產品,孩子們從小只接受國外『公主』、『巫婆』的神話教育,從來就不曾了解台灣的故事,長大後也無法與自己生長的土地產生情感的連結。台南縣這幾年來一直在做這樣的事情,期望能成為火車頭,帶動全台本土圖畫書風氣,成為全民的精神食糧。」

在台南縣長大的蘇振明,小時候是幫人放牛的牧童,他一直對於他第一本的圖畫書念念不忘,那本書的內容就是他在放牛時,台南縣的美麗大地與萬物,讓他深深感受到必須要用生命去體驗大自然,才能進化成更好的人,於是長大後決定回到家鄉,要用精采故事與繽紛的色彩重現以前的感動,他說:「這系列的圖畫書大量採用跨頁全景式描繪實景,以優美細緻的繪畫風格,展現台南當地的廣闊氣勢。而圖畫書是永不關門的紙上圖書館,隨手翻開就是藝術品的展現,這也是全民的美育工程。」蘇振明也希望未來優良政府出版品的評審能用更開闊的眼界來評選作品,南瀛之美系列圖畫書用最少的經費,內容卻十分精緻,富含歷史傳承與教育意義,這類的出版品需要更多的鼓勵與掌聲,讓台灣璀璨的歷史與特色,透過南瀛之美系列圖畫書,在每個孩子心中都植下一顆希望的種子,培育出對台灣這片土地敏銳的觀察力和思考力,以及對家鄉的熱愛與關懷。

台灣詩路與蓮花詩路

台灣詩路是位在鹽水鎮田寮里。而鹽水早年是台灣第4大商港月津港,一說到鹽水,大家往年的印象就是有名的烽炮活動,誰也沒想到一條近400公尺長的台灣詩路讓鹽水起了化學變化。而代表鹽水鎮擠進南瀛百景之一的台灣詩路所在地──田寮里,並不十分熱鬧。其實,田寮只有70幾戶人家,年輕人出外討生活,住在這裡的多是老人和小孩。形容田寮是桃花源的月津協會執行長林明?先生,一開始只想打造木棉道;傳說以前田寮常常發生瘟疫,王爺還指示栽種情人樹,1976年種下朋友給他的30幾粒木棉種子,幾年後木棉花開了,種子再發芽,第2段的木棉道繼續延伸,瘟疫也跟著消失了。

台灣詩路是位在鹽水鎮田寮里。而鹽水早年是台灣第4大商港月津港,一說到鹽水,大家往年的印象就是有名的烽炮活動,誰也沒想到一條近400公尺長的台灣詩路讓鹽水起了化學變化。而代表鹽水鎮擠進南瀛百景之一的台灣詩路所在地──田寮里,並不十分熱鬧。其實,田寮只有70幾戶人家,年輕人出外討生活,住在這裡的多是老人和小孩。形容田寮是桃花源的月津協會執行長林明?先生,一開始只想打造木棉道;傳說以前田寮常常發生瘟疫,王爺還指示栽種情人樹,1976年種下朋友給他的30幾粒木棉種子,幾年後木棉花開了,種子再發芽,第2段的木棉道繼續延伸,瘟疫也跟著消失了。

6年前,愛好台灣文學的林明?先生想要造一個台灣詩的的故鄉,讓大家可以認識那些詩人、看到詩的美和了解詩的意思!於是有了建造台灣詩路的構想。這樣的構想獲得文建會、內政部社區營造計畫補助,在木棉道下建造了台灣詩路,將「阮那打開心內門窗」、「菅芒花」等90幾首膾炙人口的台灣詩,燒製成陶片,鑲嵌在雲牆上,來敘述他們對台灣這塊土地人民的感情。而為什麼是建造成雲牆呢?林執行長表示:「雲牆來自於天上高高低低的雲啊。」另外,每年3月有美麗的木棉花及黃金風鈴花盛開,協會均會舉辦「台灣詩路音樂會」邀請詩人及觀光客共襄盛舉。

而台灣詩路旁的竹埔國小利用同樣的方式凝聚了全校師生的心,在校園的風雨走廊與榕樹下擺上陶板詩,希望讓大家更親近自己的學校、進而熱愛這一塊土地。不論是來運動的青少年、或是來接學生的家長,看見陶板詩,認識詩中的作者,也認識竹埔這一塊地方,讓竹埔詩路在無形中拉近學校與社區的距離,變成密不可分的個體。信手拈來,就有一首詩在路旁、在地上。我們希望讓竹埔變成一間「詩意翩翩」的校園,翩然穿梭在這一塊土地上。

台南縣另外一條詩路「蓮花詩路」則是位於白河鎮竹門綠色隧道旁,蓮花詩路發起人是白荷陶坊的主人林文嶽,他表示當初會做蓮花詩路的動機很簡單,就是想:「要讓白河蓮花意象更好!」也就是想要讓白河人對地方更有感情,進而產生更多的鄉土認同。然而蓮花詩路不過是推動這想法的其中一個小計畫,林老師也在附近承租了一大片土地,提供給單位認養來種植蓮花,這蓮田認養今年邁入了第5年,從一開始的無頭蒼蠅、赤字收入,到現在可以回饋台南縣家扶中心10萬元,這些都是林老師一路堅持以及得到地方上鄉民的認同,所展現出來的成果,平常也會舉辦許多的活動,提供附近學校小朋友生態教學、蓮花茶道體驗。

蓮花詩路更結合了鄰近12國小師生的創作,由學校老師指導小朋友寫詩,再由林文嶽老師把它燒製呈現。蓮花詩路所表達出的一種公共價值,林文嶽說:「這是大家一起經歷從無到有的過程,參與的社區民眾、國小師生,對於白河蓮花有更多的體會,想必也會產生更多情感與認同!」讓詩路成為人與文學、土地結合的最佳範例,若是漫步其中便能深刻感受到台南縣在地人的美學與用心。(資料來源:台南縣文化局、鹽分地帶文學雜誌社、財團法人漚汪人薪傳文化基金會、台南縣竹埔國小)