劍在中國人心目中是令人崇敬的,自古以來,劍的生命力即來自於鑄劍師的人格和精神所匯集,經由整個鑄劍過程中把正氣表達在劍身上。

劍在中國人心目中是令人崇敬的,自古以來,劍的生命力即來自於鑄劍師的人格和精神所匯集,經由整個鑄劍過程中把正氣表達在劍身上。

古時候稱劍為「鋏」,多為平直、細長、尖鋒、兩邊開刃的兵器,一把劍可以直接代表鑄劍師智慧凝結和勇氣淬煉,經由冶劍所賦予劍的能量,所謂劍之有術,如琴之有曲。

劍的製作由於鑄成不易遂容易被神話,傳說中的名劍,總是在最後關頭遇到瓶頸,也才有莫邪、干將雙雙跳入劍爐,以身煉劍的傳說故事。

幾千年下來,直至現在社會也是以傳統方法手工打造名劍,為了就是讓這傳統的劍道精神可以延續下來。

館長阮子星 從小習武

館長阮子星 從小習武

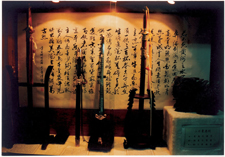

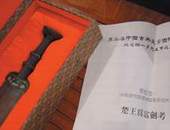

承天古文物館開幕至今有三年餘的時間,館長阮子星本身就從小習武,非常喜愛中國的文物,特別在於劍的部分可說是十分著迷,文物館裡也有珍藏春秋戰國時期的兵器,更棒的是你還可以親手摸到那時期的古董兵器,深刻體會別的文物館體會不到超越歷史的感動。

館長阮子星對於劍術以及劍的典藏有他獨特眼光和看法,阮子星一語道出劍的精神:「劍道精神除了是代表中國傳統文化之外,它的精神也可以很生活化、現代化的;劍不只是一種殺人利器,而是一種象徵人格力量乃至文化傳統的表現。」

從劍道到人道

「日本將劍道當成個人修練的工具,利用劍道體驗生命的最高意義,由劍道了悟人生,日本人講劍道即人道,人可以藉由劍道追求個人生命的最高境界與理想目標。」他說。

他補充說日本的武士道精神其實就是一種道統的文化延伸,日本人十分重視這種道統,所以當然可以發揚光大;但反觀中國的文化,如果想要發揚劍道精神就還要更努力。

他補充說日本的武士道精神其實就是一種道統的文化延伸,日本人十分重視這種道統,所以當然可以發揚光大;但反觀中國的文化,如果想要發揚劍道精神就還要更努力。

阮子星說在認識陳天揚師父之後,因緣際會於退伍後開辦「承天古文物館」,文物館除了收藏珍貴的劍之外,還有古玉、青銅器、文玩等,都令人愛不釋手,而且影星成龍也曾請阮館長鑄劍。

阮子星對於中國文物可說是相當醉心,值得一提的是雖然他收藏古文物,但是他的理念卻相當先進,他覺得文物館只是一種呈現方式,但是可以活用在現在的生活面上。

藝術化方式呈現

藝術化方式呈現

他覺得:「我要把中國傳統文物介紹給大家認識,且要用更雅致、更藝術化的方式呈現給大家,讓文物是可以親近民眾的,而非死板的印象。」

像現在有很多文物館設立,通常都是單方面的展示為主,缺乏專業的雙向溝通,其實文物不在多,但是要展示出它們所代表的精神和意義,以及賦予新時代的生命力才是最重要,否則供放在那裡毫無意義可言,如果只把東西束之高閣,那文物館的意義為何,所以阮子星很歡迎大家來到這裡可以談天說地,自然而然去接觸欣賞劍身或者古玉等。

重視德性修養 開課多元發展

重視德性修養 開課多元發展

但這種類型的文物館在台灣是不多見的,也不是一種流行的展示,有些人會覺得劍在中國傳統上是格格不入的文化,這應該如何突破呢?

阮子星覺得:「其實可以用很生活化的方式來看待,以我或者同好而言,都是深入了解了劍的精神和文化才深深被它吸引,它有著很多值得去想像的空間。」

當你來到承天古文物館時,你可以從阮館長言談中得到很多知識和啟發,他說:「來文物館除了欣賞文物之外,我更喜歡和人互動,談談人生道理等,都是很棒的事情。」

「而且我也會義務性的教導對武術有興趣的學生,現在約有八十多位學生,年紀從六歲至五十歲都有,也有馬來西亞的僑生來學習,慢慢自然而然帶領他們一同欣賞不同領域的美感。」

「而且我也會義務性的教導對武術有興趣的學生,現在約有八十多位學生,年紀從六歲至五十歲都有,也有馬來西亞的僑生來學習,慢慢自然而然帶領他們一同欣賞不同領域的美感。」

館長設立的虎賁禪武學會創立的宗旨在於「傳薪」二字,秉持「修身以動養心以靜」的原則因材施教,並首要重視德性修養,用最適時適性的方式讓學員能自然而然接受中國古老的傳統文化、思想,並學以致用、體悟人生,學會真正落實文化,達到文武合一的全人教育,所有的課程都是採義務教學。

目前固定開課的有「中國古拳法」、「禮儀」,並在日常生活中隨時教導禪學哲理以及人生應對進退的道理;另外持續會開設的有「中國茶藝」、「中國文物鑑賞」、「中醫基礎學」,未來還會有「中國古文學」、「書法」、「音樂」及其他藝術課程,其他也會安排戶外教學文化之旅及社會服務等,讓整個文物館可以朝更多元化發展。

多才多藝的館長也會教導他們禪宗的理念用以修身養性,因為不論食衣住行都有禪宗的意義,這個用意就是他認為很多教育的方式可以實用為出發點。