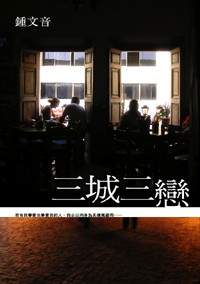

作家鍾文音最新作品《三城三戀》,走過熱情的塔奇拉國度墨西哥、抑鬱的古城布拉格,最後踏入冷陰的北國挪威。如此習慣紀行般走走停停的旅行,恰巧有了點厭倦,今年暑假鍾文音沒有遠行。接下來,她將著手進行醞釀已久的百年三部曲之二《短歌行》。如她在《三城三戀》序裡寫的:我恰巧厭倦了旅行,但還沒厭倦人的生活。於是宅女依然堅持著永恆飛行的美夢,直至墨水凝結成海洋……。

總在異鄉思想故里 在故里心懷異鄉

多年來遊走世界各地,鍾文音說自己實在不是在行的旅行者,「總在異鄉思想故里,在故里心懷異鄉」,這種騷動的心思是她多年來不斷出走、不斷遠離,又不斷回歸、不斷鄉愁的主要動線。

多年來遊走世界各地,鍾文音說自己實在不是在行的旅行者,「總在異鄉思想故里,在故里心懷異鄉」,這種騷動的心思是她多年來不斷出走、不斷遠離,又不斷回歸、不斷鄉愁的主要動線。

對鍾文音來說,每次的遠行都是主題之旅。如果喜歡一個畫家、一個作家,無論如何都一定要親身親眼看看真跡,因為那震撼無可比擬。她如徹底的沉默者,只行走、只感受。近7、8年來數次漫長孤獨的日子,旅行唯一相伴的是兩位「老朋友」,和幾位「新朋友」。

鍾文音將書比喻為朋友,遠行必定隨身攜帶3到4本書。兩位「老朋友」是馬奎斯《百年孤寂》和米蘭昆德拉《生命不可承受之輕》,至於屬於「新朋友」的其他書籍,則隨造訪的國家或地點,隨興選擇。

鍾文音只選擇小說,這與她的旅行狀態有關。她幾乎獨自一人上路,行囊中若沒有厚實的小說,她形容「旅途將萬般寂寞」,所以她喜歡帶著「老朋友」出門,《百年孤寂》和《生命不可承受之輕》始終是「不變的老朋友」,陪著她走過好幾個國度。

這兩位老朋友是年少的文學啟蒙師,安撫了旅行的不確定感,讓她感受到在旅程中,文學依舊沒有拋離她的內在核心。

習慣內容沉重的書籍

挑選旅遊書端看個人特性,鍾文音不喜歡攜帶歷史文化類書籍上路,她認為這應該是行前或回來後的功課,這類資訊在當地觀光局或旅客服務中心很容易取得。對她而言,帶書同行的目的是為了自己旅途的孤獨,尤其單身自助旅行,晚上不太有機會外出,書可以撫慰在旅館的時間。

鍾文音習慣內容沉重、不好閱讀的書,這類書籍才禁得起反覆閱讀,因為不好讀的書需要費時拆解,閱讀過程的樂趣盡在其中。而這些沉重的書並不會影響到旅行的心情,這些作家之所以能夠寫出如此震撼的精采文字,所有成就均來自於孤獨,所以旅程中她反倒覺得感應到寬慰。

鍾文音習慣內容沉重、不好閱讀的書,這類書籍才禁得起反覆閱讀,因為不好讀的書需要費時拆解,閱讀過程的樂趣盡在其中。而這些沉重的書並不會影響到旅行的心情,這些作家之所以能夠寫出如此震撼的精采文字,所有成就均來自於孤獨,所以旅程中她反倒覺得感應到寬慰。

至於「新朋友」,鍾文音不太敢貿然帶著新朋友上路。不好看的書,會變成重量的累贅,老朋友就不一樣了,可以反覆咀嚼閱讀,所以她避免攜帶內容淺薄的書籍,擔心太快閱讀完畢,就少了一位朋友。

閱讀小說與時代風景

最令人感動的是這次遠行至布拉格,她選擇閱讀卡夫卡《審判》和《城堡》,年少時代她不太喜歡卡夫卡過於沉重的筆調,此行她則追隨著卡夫卡的敘述情節,追著卡夫卡的步伐,穿梭在布拉格辦公大樓間,領受到書中人物被現代化制式大樓壓縮的真實感受。而她也想像自己走在城堡區,走在這座沒有笑臉的城市,自己是局外人,如何地被當地人排斥。

她也會特別帶著書到卡夫卡的墓園,或帶著雨果的作品去巴黎偉人墓園,在樹蔭、長椅和鳥鳴間,想像著大文豪們與自己對話,直到管理員要下班關閉墓園,前來問她何時要離開才罷休。

鍾文音認為,文學是旅行者必定帶上路的東西,文學其實才是認識城市內涵最好的媒介。到了當地,她真的很感動文學家給了人類這樣的文化資產,否則離開這座城市時,心腦是空的,難得到此一遊卻什麼也沒有得到,然而,文學可以將讀者帶入了世界的核心。

鍾文音認為,文學是旅行者必定帶上路的東西,文學其實才是認識城市內涵最好的媒介。到了當地,她真的很感動文學家給了人類這樣的文化資產,否則離開這座城市時,心腦是空的,難得到此一遊卻什麼也沒有得到,然而,文學可以將讀者帶入了世界的核心。

所以,每回旅行的走訪路線,多半會根據小說情節內容,刻意將自己放入作品世界的狀態中。想與小說產生現實連結,就必須先熟讀小說內容,了解作者欲闡述的部分之後,再去當地慢慢發掘,就可以了解作者的內涵。

如同走在布拉格城中,赫拉巴爾的多部作品是在酒吧內完成的,她會刻意去走趟小說故事的發生地點,如書中的特定酒吧,在酒吧內細想赫拉巴爾筆下的小人物樣貌。赫拉巴爾的作品採用輕鬆諷刺的戲謔手法,諷刺資本主義的荒謬,描述二次大戰後處在政治高壓統治下的捷克平民百姓,如何藉由人性最荒謬的經歷而改變了命運,赫拉巴爾的筆下人物充滿了黑色喜劇,與卡夫卡筆下人物的沉重命運大不同。

她發現了一個有趣的現象,就是捷克人到了晚上藉由酒精的昇華,臉上才會浮現出笑容。在很多場景中,鍾文音興奮觀看到「這邊是赫拉巴爾的人物,那邊是卡夫卡的人物」的人性面,旅途中這樣去解析人性的過程,很有趣。

鍾文音堅持旅行時一定要帶書籍,書可以引導你坐落在這個國家的場景中,而且這些書籍的特色一定要呈現在地人的精神面貌。

多年來攜帶過的書籍,還包括卡謬《異鄉人》、齊克果《誘惑者的日記》、吳爾芙《戴洛維夫人》、香港作家黃碧雲等無數作品。另外,去日本京都很適合攜帶川端康成的作品,去上海則推薦閱讀張愛玲。好的小說是不會離開時代的,好的小說說的是共通人性。

書店尋寶 意外連連

旅行中的閱讀,書店尋寶往往意外連連。造訪美國女詩人愛蜜莉狄更生出生的Amherst小鎮,鍾文音在當地的書店內發現了狄更生的食譜,這讓她分外驚喜,因為狄更生生前曾經長達17年不曾邁出家門一步,年輕時代喜歡烹飪、喜歡社交的狄更生,何以突然拒絕再踏出家門一步,至今這始終是個未解的謎團。

布拉格這次旅程,也發生了一次找書的樂趣,鍾文音形容那是一次「驚艷的閱讀」。她找到了台灣還沒有翻譯的《卡夫卡最後的愛》這本書,作者追蹤卡夫卡人生最後階段的那幾年的故事,尤甚吸引人之處在作者特別追蹤了卡夫卡的最後戀人朵拉的後續人生。

朵拉是陪伴卡夫卡走完人生最後階段的女人,兩人在1923年相識而相戀,隔年卡夫卡病重臥床,朵拉全程照顧,直到卡夫卡看著她嚥下最後一口氣。卡夫卡曾有一位論及婚嫁的女友菲莉絲,結核病長年困擾著他,但更使他沉默的是精神上的苦痛,因為他不信婚姻制度,直到人生的最後一年,遇見了朵拉,他這才理解「因愛而結合,是種偉大的約束;若能以臨終之眼望著真愛,戀愛就已完成。」

鍾文音認為,或許可以這樣解讀卡夫卡之所以不夠愛菲莉絲:他當時比較愛的是寫作,因而無法和菲莉絲走向婚姻的盟約,或也可說菲莉絲讓他仍存著猶豫。卡夫卡後來遇到末代情人朵拉,一切就不同了,卡夫卡幾乎是全力奔放所有的愛,他願意交出自己給朵拉,那時他所欠缺的卻是存活的時間。

鍾文音認為,或許可以這樣解讀卡夫卡之所以不夠愛菲莉絲:他當時比較愛的是寫作,因而無法和菲莉絲走向婚姻的盟約,或也可說菲莉絲讓他仍存著猶豫。卡夫卡後來遇到末代情人朵拉,一切就不同了,卡夫卡幾乎是全力奔放所有的愛,他願意交出自己給朵拉,那時他所欠缺的卻是存活的時間。

當一個人遇到最愛的時候,是會願意交出自己而被束縛的,對作家來說,生活是個難度,因為神經太纖細了,朵拉讓卡夫卡很放鬆,她相當了解卡夫卡的人格特質。

鍾文音說,每個創作者,都在探索生命的隧道。或許,不求能夠得到救贖,冀求的是理解後的割捨與放下。經歷布拉格這趟沉重之旅,她更真實的貼近了卡夫卡的孤獨之心,也體會到了卡夫卡與朵拉的真愛,既是唏噓也是偉大。

讀完這本書後,鍾文音很震撼。很少有作者會去做這種追蹤的工作,文學家的死亡也代表著這人一切的結束。20歲出頭的女人,面對愛人的死亡,孤獨一人,那場景令人動容。

卡夫卡死後,朵拉後來遠嫁倫敦,生了一個女兒。朵拉難以忘懷卡夫卡,大戰結束後再度重返布拉格,作者追蹤朵拉、朵拉的女兒,將時光倒回,也將朵拉的個性描繪出來,卡夫卡的好友曾描述過朵拉這樣的女人,「如果不認識朵拉,代表你不懂得愛情。」

移動與轉換

鍾文音認為,台灣沒有好的旅行行為,也沒有好的旅行作品。現在很多人的旅行模式,是在看風景,而非了解城市的內涵。其實,旅行行動牽涉到是否建構出一條有意思的寫作路線,旅行既然是大眾推崇的集體行為,但為何沒有留下個人好的紀錄,進而轉換到小說界面的作品呢?這是她近年來一直在思考的問題。

鍾文音認為,台灣沒有好的旅行行為,也沒有好的旅行作品。現在很多人的旅行模式,是在看風景,而非了解城市的內涵。其實,旅行行動牽涉到是否建構出一條有意思的寫作路線,旅行既然是大眾推崇的集體行為,但為何沒有留下個人好的紀錄,進而轉換到小說界面的作品呢?這是她近年來一直在思考的問題。

鍾文音個人也努力在做這樣的轉換,三年前的作品《愛別離》引起的迴響不深層。民眾喜歡速食觀光的旅行模式,旅行的出版品看似繁華,內容卻幾乎指向食衣住行的消費內容。

旅程中,彎進小巷內去欣賞當地婦人洗衣服,那樣的畫面很經典;上海家家戶戶燒著蜂窩煤,那味道令人體驗到魯迅的小說;反思台灣的旅行被資本主義弄得那麼輕薄,自助旅行也被定位在獵奇的層次,鍾文音嘗試去拉回一個國家的文學面貌,「但我不是那麼成功,只是想寫出另一種的可能性」,她感慨。

透露一個小秘密,鍾文音有撕書的習慣。這與她習慣背著4本書,喜歡隨定點隨興閱讀的模式有關,也因此書成了重量,為求減輕重量,每看完一頁就撕下一頁,這幾年下來,光是那兩位老朋友她就買了將近各10本。這種過程很有趣,鍾文音說,被撕過的頁數隨著記憶漂流在曾經移動的陸塊中。