雖然現代的勞工故事不見得都很灰調,但翻遍歷史,多數國家或社會的勞工群確實都有著刻苦的生活形態,所以,勞工博物館擺脫華麗的裝飾,不但呼應現狀和歷史,更有以古鑑今的精神。

雖然現代的勞工故事不見得都很灰調,但翻遍歷史,多數國家或社會的勞工群確實都有著刻苦的生活形態,所以,勞工博物館擺脫華麗的裝飾,不但呼應現狀和歷史,更有以古鑑今的精神。

喜愛人文的旅行者來到高雄,一定不會錯過充滿歷史色彩的鹽埕區, 沿愛河順流步行而下,河水清澈臭味遠去,行至中途,可見以玻璃材質創造出光與影豐富變化的電影圖書館,再往前行,是矗立在河畔濃茵的日治時期巴洛克建築,通過白牆綠瓦的歷史博物館轉走大勇路到底,就是藝術氣息濃厚的的駁二特區,2010年5月正式開館的高雄市勞工博物館便隱身其中。短短800公尺的路程有3座重要的博物館,這是鹽埕區的殊榮,也見證了高雄這座工業城市在洗盡鉛華之後,所沉澱出的歷史記憶是如此撼動人心。

臺灣第一座勞工博物館

今日走近台糖編號C4倉庫所改建的高雄市勞工博物館,外牆勞動者的百態圖像遠遠就吸引了參觀者的注意, 建築設計者大膽使用黑色系列,倉庫區內部是舊式日式木造建築,早期為了防蟲而漆上的桐油未重新粉刷,一改其他博物館給人的華麗感,而屋頂上的天窗引進了充足的陽光自然灑落,仰望挑高的樑柱,旅者置身其中似乎還可以從空氣中感受到當年以肉身背扛沉重糖包的工人厚重的呼吸,以及,身上的汗臭味。

做為臺灣第一座勞工博物館,應該設置何處,曾經有過非常多的討論與評估,後來,勞工局從英國曼徹斯特人民歷史博物館得到啟發。

做為臺灣第一座勞工博物館,應該設置何處,曾經有過非常多的討論與評估,後來,勞工局從英國曼徹斯特人民歷史博物館得到啟發。

18世紀末,工業革命誕生於英格蘭,19世紀,棉紡織、煤礦、造船改變了整個北英格蘭的風貌,大眾的生活在工業革命後有了徹底的變化,曼徹斯特是世界工業革命的故鄉,紡織工業一度極為發達。19世紀末,英國以曼徹斯特為址,設置了國立勞工歷史博物館(2001年易名為人民歷史博物館)。

鹽埕區是高雄早期的大鹽場,也是高雄最初開港點,和高雄市經濟轉型息息相關,而臨港鐵路與台糖更曾是重要的貨物運輸孔道和企業,在這裡,非常能象徵高雄市的經濟發展起點,更能彰顯勞工對這個城市的意義,因此,勞工局最後決定將高雄勞工博物館設在鹽埕區駁二藝術特區占地近400坪的台糖C4舊倉庫區,也等於見證了此區的自然勞動歷史。另一方面,高雄的勞工史應該是從來自南方移民工身上的血汗所開啟,所以,選擇沿港的地方設立勞工博物館,正好可以回顧也呼應了高雄勞工的歷史場景。

六大區塊 呈現勞工容顏

經營一座博物館,不是只有一棟建築就大功告成,它還必須有基本的檔案與研究中心做後盾。

高雄勞工博物館設立的初衷,是為了致力於與全國勞動議題相關的收藏、研究、保存和維護工作,並以具創意的互動性展示、教育活動、便民服務, 來提供社會大眾及勞工朋友一個參與、互動、記憶與學習的空間,藉以凝聚社區意識、保存勞工文化。

過去臺灣在勞動研究方面趨於貧瘠,更鮮少有關勞動議題的收藏,「我們的博物館該如何展開這項基礎工程?」這是高雄勞工博物館籌備時最初的思考。去年開館時,博物館以生動展示的方式推出「工人萬歲」展覽主題,內容包括「工人魂」、「女性出頭天」、「勞動文學」、「勞動初體驗」、「勞工飲食吃透透」、「產業的變遷」6大區塊。

「工人魂」主要呈現勞資爭議與協調的歷史,「女性出頭天」則以一台一台縫紉機的裝置藝術,重現當年加工出口區場景,投射「出口導向」年代加工出口區大批女性工作者的韌性與自主。「勞動文學」藉由「傳記文學」、「自由說」、「暢流」、「晨光」等這些已塵封的刊物,重現50~60年代高雄的工廠文學與反共文學。「產業的變遷」則以「人生大富翁」與農村到都市的十字路口的概念,呈現男男女女在臺灣經濟變遷過程中面臨的遭遇及選擇。「勞動初體驗」以百工體驗的方式,讓民眾真實體驗工人工作的技術;「勞工飲食吃透透」區中掛滿勞工補充體力的最佳良伴──維士比、保力達B、蠻牛等空瓶;用以反映體力工作者的無奈與艱辛,另外一旁還有展現勞工樸實飲食文化的香腸攤和小吃攤。

「工人魂」主要呈現勞資爭議與協調的歷史,「女性出頭天」則以一台一台縫紉機的裝置藝術,重現當年加工出口區場景,投射「出口導向」年代加工出口區大批女性工作者的韌性與自主。「勞動文學」藉由「傳記文學」、「自由說」、「暢流」、「晨光」等這些已塵封的刊物,重現50~60年代高雄的工廠文學與反共文學。「產業的變遷」則以「人生大富翁」與農村到都市的十字路口的概念,呈現男男女女在臺灣經濟變遷過程中面臨的遭遇及選擇。「勞動初體驗」以百工體驗的方式,讓民眾真實體驗工人工作的技術;「勞工飲食吃透透」區中掛滿勞工補充體力的最佳良伴──維士比、保力達B、蠻牛等空瓶;用以反映體力工作者的無奈與艱辛,另外一旁還有展現勞工樸實飲食文化的香腸攤和小吃攤。

之後,展覽內容還安排「走出自我的年輕人」展覽,鼓勵年輕人在職場中當個不倒翁,效法冠軍麵包師傅吳寶春、宜蘭建築夢想家黃聲遠、追著極光跑的攝影家洪家輝……等人勇敢追求夢想!

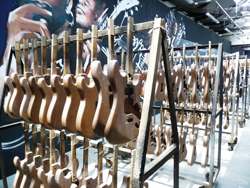

今年從5月到8月底,館內的主題展示是臺灣的吉他製造業,這是一個喜歡音樂或玩樂器的樂手不可以錯過的題目,從手工吉他到大產量的吉他都有詳細的製造流程和介紹。展場還有一處舞台,讓參觀者帶上造型假髮,手拿吉他,體驗當個搖滾歌手的滋味。

目前,館方的展示規劃,大多是各年齡層都可參與的內容,這些展示以實際的體驗、DIY等互動搭配實境布展,讓每一位進入勞工博物館的民眾,可觸摸、親自體驗以及照相,試圖經營出可以與駁二藝術特區串連的空間。館方不期望進門來的人全是專程為了來博物館,而是期望所有來鹽埕區或是駁二觀光的遊客不經意進入博物館後,除了滿足旅遊的心情,也能走進勞工的世界。

除了活動及展覽,博物館更致力收集全世界勞工公會的資訊,亦將收集和保留本地勞工的歷史回憶視為當務之急,同時館方也逐步彙整可供勞權研究者參考的資料,另外,出版勞工相關書籍與提供成人或兒童教育,也是博物館進行的工作。

感念勞工 創造前進的動能

被稱為臺灣最大工業城的高雄,大規模的集體勞動應該是在戰後興起,終戰後,有200多萬的大陸人民移臺, 臺灣人口瞬間增加到600萬, 多數人口集中在農村地區, 一直到60年代,高雄的拆船業以及加工出口區兩大工業主力開始吸納來自鄉村的勞動力,年輕人拋下故鄉的田地湧進城市, 高雄人口一下子增加到百萬人,成為僅次於臺北的大城,戰後到現在,60年來,高雄人口已經突破200萬人,其中勞工占了一半以上,所以,臺灣第一座勞工博物館在高雄落腳,也算實至名歸。

被稱為臺灣最大工業城的高雄,大規模的集體勞動應該是在戰後興起,終戰後,有200多萬的大陸人民移臺, 臺灣人口瞬間增加到600萬, 多數人口集中在農村地區, 一直到60年代,高雄的拆船業以及加工出口區兩大工業主力開始吸納來自鄉村的勞動力,年輕人拋下故鄉的田地湧進城市, 高雄人口一下子增加到百萬人,成為僅次於臺北的大城,戰後到現在,60年來,高雄人口已經突破200萬人,其中勞工占了一半以上,所以,臺灣第一座勞工博物館在高雄落腳,也算實至名歸。

擁有一座感念勞工的殿堂,這個成果不是憑空而降,而是漫長的爭取。

以臺灣和世界相比較,英國的工業革命是勞工階級興起的開始,1821年,第一次勞工示威在曼徹斯特展開,數萬名紡織及磨坊勞工走向街頭,逼得警方開槍,當場打死12人,史稱「彼得盧大屠殺」,事隔兩年後,曼徹斯特的馬口鐵工人秘密舉行一次工人聚會,在會中宣言:「我們誓言;永遠不會為迫使我們弟兄失業的工作坊工作,他們不該為爭取自己應得的待遇而被迫失業。」這是世界上第一份勞工宣言,事實上,工業革命以來,人力和機器間的矛盾接著而來,勞工在沒有保障下成為資方宰殺的羔羊,所以,曼徹斯特的經驗成為全世界的勞工權益典範,但是覺醒總是來得片面和緩慢,美國的勞工運動至少比英國遲到了百年,至於臺灣,勞工爭取權利的步伐又足足比美國晚了50年。

臺灣許多曾經風光一時的工業,大都走向窮途,外移產業一波接著一波,臺灣的勞工處境沒有更好只有惡化,在這樣的環境中,勞動者權利再度被喚醒。但儘管解嚴後的臺灣社會每年的勞工節都會上演春鬥或示威或街頭抗議,勞權卻永遠都是最卑微的一部分;勞工失業的戲碼經常上演, 過勞死及外勞被虐事件也時有所聞。看來,臺灣勞工要爭取到安穩無憂的生存權,顯然還有很長的路要走。