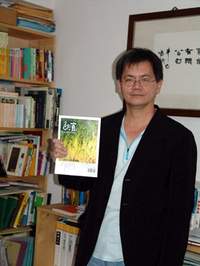

3年前詩人焦桐出版詩集《完全壯陽食譜》,從此焦桐被「誤會」成美食家,四處受邀試菜,焦桐調侃形容「人生真的是一連串錯誤和偶然,當初若非為了出版《完全壯陽食譜》,我不會進廚房,鑽研廚藝;如果不是出版這本詩集,不會被誤會成美食家。我猜想人生也是有許多大大小小的錯誤和偶然,大錯鑄成了悲劇,小錯釀成了喜劇……」。

《完全壯陽食譜》的創作靈感

《完全壯陽食譜》的創作靈感

焦桐說他並非一開始就「壯陽」起來的。1989年,焦桐獨自到合肥,參觀了包拯的墓園,墓園圍繞著一條護城河,當地人稱之為包河,河上生長了一種很特別的蓮藕,不似一般蓮藕折斷後會「藕斷絲連」,這種蓮藕是折斷了就折斷,所以當地人諧音包藕無「私」。而墓有一口井,甘美無比,可治病又養顏美容,聽說若貪官污吏喝了,必定肚絞痛而死。

焦桐一聽好興奮,說要帶好幾加侖泉水回台灣,為民除害。奈何那口包井早已經枯乾,焦桐失望沿著包河散步,天空陰雨綿綿,觸景傷情,感嘆包井沒了水,無奈於台灣政情現況,不禁潸然落了淚。

回到台灣之後,他寫了一些很沮喪的詩,標題叫做《完全復仇食譜》,菜單包括三杯蟾蜍、春光鶴頂紅、脆皮蛔蟲等等,食材有去漬油、香蕉水、禽流感死掉的雞、工業酒精、洗澡水等等。焦桐說,「從這些材料可以知道我內心想要消滅政客的意志有多堅定」。

可是寫了5、6首之後,筆停了。因為「詩不是這樣的,詩不是吶喊咆哮詛咒,詩是一種吞吞吐吐的語言藝術,欲言又止的藝術,詩是間接的,詩不會那樣露骨」,焦桐說。這些悲懷詩作最後被扔進了抽屜裡,直等到將近10年後,突然焦桐躍起閃電般的靈感,隨手寫了《完全壯陽食譜》這幾個字,創作靈感又再如湧泉冒出。

整本書的規劃概念,焦桐說,最裡面是包裹著情詩,包在情詩外面的是文化社會的層次,也將色瞇瞇的層次放入,也因為知道這本詩集的書名進入書店,絕不會正確放在詩的櫃位,一定會被擺在食譜區,為了預防這招,焦桐決定讓詩中的菜都是可以吃的,因此他必須親自實驗過,於是,本來不會做菜的他進了廚房。

從這樣的「錯誤」開始,為了文學創作進入廚房,變成了美食家,也因為免費美食吃多了,人家詢問意見卻說不出來,於是回家後認真讀書,廣泛涉獵飲食文化,之後變本加厲,編了一套《台灣飲食文選》,辦了一場飲食文學國際研討會, 2007年還想再舉辦第二屆。

真誠對待美味

為了興趣,焦桐跑到國外舉辦飲食文化文學營;為了面子,專研廚藝,舉辦多場主題餐宴:根據袁枚《隨園食單》在圓山舉辦了隨園晚宴,又根據印象派畫家莫內的食譜考驗亞都飯店的法國廳主廚;在中央大學開設飲食文學課程;最後又想不開辦了《飲食雜誌》,不免自嘲「真的是充滿了錯誤啊」。

為了貪吃一天比一天胖,焦桐笑說「我在飲食中領悟到身材的變形,好像宿命,也曾經想要減肥,但是減肥與貪吃是永遠的衝突,食物永遠是一種召喚,活躍了我們的精神和生活」。

焦桐發現美味的深層,充滿了感情,最要緊的是真誠的對待,不虛假,不浮誇,不欺騙。日本作家夏目漱石彌留之際,忽然張開眼睛說「我想吃東西」,夏目的兒子詢問醫師,醫師回應「給他喝一點紅酒」,兒子用湯匙餵他喝紅葡萄酒,夏目慢慢地啜了一口,露出幸福笑容說「好喝」,然後閉上眼睛離開人世,這是夏目在人間的最後一句話。

然則,「食物的角色有時竟顯得尷尬,尤其是美食,它以沛然難禦的感官魅力誘引人們,頗使一些奇怪的讀書人不安,他們被洶湧挑起的慾望,似乎牴觸了長期被規訓出來的禁慾意識。」

漢人見面打招呼,習慣說:「吃飽了沒?」人生在世以腸胃為根本,這道理淺顯,路人皆知,不吃則不能生,然而吃飯穿衣豈是簡單?所謂「一代會住,三代會穿,五代會吃」,可見吃飯關聯的是文化,比較不是富裕;一個富足的社會像台灣,可能仍然是貧困文化(poor culture)。

猶太教、回教不吃豬肉;印度教不吃牛肉;美國人不吃山羊肉、馬肉、狗肉;比利時、法國人喜食馬肉;新幾內亞的弗瑞(Fore)人要吃死去親人的屍體。有的社會喜吃蛆蟲、蚱蜢。

人類在生產食物、捕獵食物的手段,可以說是上山下海,無所不能,是地球上獨一無二的。不了解人類在飲食方面的先天性生理基礎、後天的技能,就不可能全面了解人的特性,和文化進化的奧秘。

飲食 涵蓋了文化的秘密

飲食不只是生理活動,其實有著錯綜複雜的內涵,麵包牽連著心、腦和腸胃;它恆是一種活躍的活動,涵蓋了文化中的所有秘密。一部人類史無非就是飲食生活史。

飲食不只是生理活動,其實有著錯綜複雜的內涵,麵包牽連著心、腦和腸胃;它恆是一種活躍的活動,涵蓋了文化中的所有秘密。一部人類史無非就是飲食生活史。

焦桐認為,現代人很喜歡在履歷上誇耀自己的學歷、著作、得獎紀錄。事實上,中國士大夫階級都有一個重要資歷,那就是他在飲食上的知識、技能。根據《史記》和《墨子》的說法,商湯的宰相伊尹本來是一個廚師,而伊尹之所以獲得湯的賞識,最初也是因為他的烹調技術而來的。

飲食是文化,也是品味,對焦桐來講,任何主張和創意,都指向一種生命的胃口,而這種生命的胃口,來自對食物的好胃口。

其實許多一流的藝術心靈都寫過食譜,如蘇東坡、袁枚、李漁……;西洋作家如未來主義的創始人馬里內堤(Filippo Tommaso Marinetti)、狄更斯、賽珍珠、蕭伯納、海明威(Ernest Hemingway)、托克拉斯(Alice B. Toklas)、費雪(M. F. K. Fisher),畫家如莫內(Claude Monet)、達利(Salvador Dali)、畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)等。

焦桐說,這委實是一種才華,創作的才華和生活的才華。飲食活躍了作家的精神和生涯,殆無疑義。在這樣的世紀末,當文學逐漸淡出了生活,有人在飲食裡重新發現了文學。

對焦桐來說,天下的桌子以餐桌最迷人,坐在餐桌前,往往充滿了口腹的幸福。當他走進餐廳,好像走進教堂,總是帶著虔敬、期待的心情。不注意飲食,缺乏食物知識和可能的判斷,委實感染了文化健忘症。

創辦雜誌 倡導飲食文學

近年焦桐大力倡導飲食的文學,希望藉由一種文學主題的生產,喚醒人們的審美感受。《飲食》雜誌籌備一年,最龐大的工程在於建制一個規模宏遠的架構。它以豐厚的人脈資源,集合了全球許多優秀的人才和心力。

這是華文世界第一本飲食文化的雜誌,也是最專業、最權威、影響力最深遠的,焦桐表示,我們不能滿足於長期以來人們對飲食的誤解──美食資訊的提供。我們將各種知識和必要資訊包裝在know-how裡。